Н. Копылов - Полководцы Петра I

- Название:Полководцы Петра I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИД «Комсомольская правда»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-871-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Копылов - Полководцы Петра I краткое содержание

Шестая книга из серии «Великие полководцы России», подготовленная Российским военно-историческим обществом (РВИО) и «Комсомольской правдой» в содружестве с ведущими российскими историками рассказывает о полководцах Петра I. А именно: Шереметев Борис Петрович, Боур Родион Христианович, Репнин Никита Иванович, Голицын Михаил Михайлович и другие.

Полководцы Петра I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Проехав через Польшу, Шереметев вновь побывал в Вене. Затем направился в Италию, осмотрел Рим, Венецию, Сицилию, и, наконец, добрался до Мальты (получив аудиенции за время поездки у польского короля и саксонского курфюрста Августа, императора Священной Римской империи Леопольда, папы римского Иннокентия XII, великого герцога тосканского Козимо III). В Ла-Валетте его даже посвятили в рыцари Мальтийского ордена.

Таким европейским «шлейфом» не мог похвастаться еще ни один россиянин. На следующий же день после возвращения, на пиру у Лефорта, одетый в немецкое платье с мальтийским крестом на груди Шереметев смело представился царю и был им с восторгом обласкан.

Однако милость оказалась недолгой. Подозрительный «герр Питер», согласно вскоре изданному «боярскому списку», опять повелел Борису Петровичу отправляться подальше от Москвы и быть «у города Архангельского». Вновь вспомнили о нем лишь через год, с началом Северной войны (1700–1721 гг.). Война началась в августе походом главных сил русской армии к Нарве. Боярин Шереметев был назначен командующим «поместной конницы» (конного дворянского ополчения). В нарвском походе 1700 г. отряд Шереметева действовал крайне неудачно.

Во время осады проводивший рекогносцировку Шереметев доложил о приближении большого шведского войска к Нарве. Русских военачальников, как сообщают шведские историки, охватила паника. Пленный майор шведской армии, лифляндец Паткуль, якобы рассказал им, что с Карлом XII подошла армия численностью от 30 до 32 тысяч человек. Цифра показалась вполне достоверной, и ей поверили. Поверил и царь — и впал в отчаяние. В ходе сражения под Нарвой 19 (30) ноября 1700 г. доблестная «поместная конница», не вступая в бой, позорно бежала, снеся в воду Бориса Петровича, который отчаянно пытался ее остановить. Более тысячи человек утонуло в реке. Шереметева спас конь, а царскую опалу отвратила печальная судьба всех остальных генералов, в полном составе оказавшихся в плену у торжествующего противника. К тому же после катастрофической неудачи царь пошел на временный компромисс с настроениями своей аристократии и выбрал нового командующего в среде наиболее родовитой национальной верхушки, где Шереметев на тот момент являлся единственным сколько-нибудь знающим военное дело человеком. Таким образом, можно сказать, что, по сути, сама война в конце 1700 г. поставила его во главе основных сил русской армии.

С наступлением второго военного лета Борис Петрович в адресованных к нему царских письмах стал именоваться генерал-фельдмаршалом. Это событие закрыло затянувшуюся грустную главу в жизни Шереметева и открыло новую, ставшую, как потом выяснилось, его «лебединой песней». Последние неудачи пришлись на зиму 1700–1701 гг. Побуждаемый нетерпеливыми царскими окриками, Борис Петрович попробовал осторожно «пощупать саблей» Эстляндию (первый указ с требованием активности Петр отправил спустя всего 16 дней после катастрофы у Нарвы), в частности, захватить небольшую крепость Мариенбург, стоявшую посреди скованного льдом озера. Но везде получил отпор и, отойдя к Пскову, занялся приведением в порядок имевшихся у него войск.

Боеспособность русских была еще крайне невелика, особенно в сравнении с пусть и немногочисленным, но европейским противником. Силу шведов Шереметев хорошо представлял, поскольку познакомился с постановкой военного дела на Западе во время недавнего путешествия. И подготовку он вел в соответствии со своим основательным и неторопливым характером. Существенно ускорить события не смогли даже визиты самого царя (в августе и октябре), рвавшегося возобновить боевые действия как можно скорее. Шереметев, постоянно подталкиваемый Петром, начал совершать свои опустошительные походы в Лифляндию и Эстонию из Пскова. В этих боях русская армия закалялась и накапливала бесценный воинский опыт.

Появление в Эстляндии и Лифляндии осенью 1701 г., спустя 9 месяцев после Нарвы, достаточно крупных русских воинских соединений высшим шведским военным командованием было воспринято с некоторым скепсисом — во всяком случае, такая реакция была отмечена у верховного главнокомандующего короля Карла XII. Местные лифляндские военачальники сразу забили тревогу и попытались донести ее до короля, но успеха в этом не имели. Король дал понять, что Лифляндия должна была обходиться теми силами, которые он им оставил.

Рейды русских отрядов Шереметева в сентябре 1701 г. носили пока вроде бы эпизодичный характер и, на первый взгляд, большой угрозы для целостности королевства не несли.

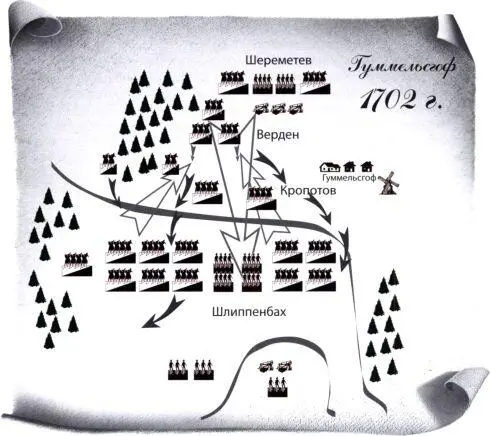

Карта-схема сражения у Гуммельсгофа

Петр, довольный действиями фельдмаршала в Прибалтике, писал Апраксину:

«Борис Петрович в Лифляндии гостил изрядно довольно»

Бои под Ряпиной мызой и Рыуге были для русских лишь пробой сил, серьезная угроза для шведов в этом регионе таилась в будущем. Русские убедились, что «не так страшен швед, как его малюют», и что при определенных условиях над ним можно будет одерживать победы. Кажется, в штабе Петра осознали, что Карл махнул рукой на Лифляндию и Ингерманландию и предоставил их собственной судьбе. Было решено использовать эти провинции и как своеобразный полигон для приобретения боевого опыта, и как объект для достижения главной стратегической цели — выхода к балтийскому побережью. Если эта стратегическая цель и была шведами разгадана, то адекватных мер по противодействию ими принято не было.

Эта пассивность развязала русской армии руки и дала возможность открыть новые, неудобные для неприятеля театры военных действий, а также перехватить стратегическую инициативу в войне. Боевые действия русских со шведами до 1707 года носили странный характер: противники как бы наступали друг другу на хвост, но в решающее сражение между собой не вступали. Карл XII с главными силами гонялся в это время по всей Польше за Августом II, а окрепшая и ставшая на ноги русская армия от опустошения балтийских провинций перешла к их завоеванию, отвоевывая один за другим города и шаг за шагом незаметно приближаясь к достижению своей главной цели — выходу к Финскому заливу.

Именно в этом ключе и следует рассматривать все последующие бои в этом районе, в том числе и сражение при Эрастфере.

В декабре 1701 г. генерал от кавалерии Б. Шереметев, дождавшись подхода подкреплений и сосредоточения всех войск в один кулак, принял решение нанести новый внезапный удар по Лифляндской полевой армии генерал-майора В. А. фон Шлиппенбаха, расположившейся на зимних квартирах. Расчет строился на том, что шведы будут заняты празднованием Рождества. В конце декабря внушительный корпус Шереметева численностью 18 838 человек при 20 пушках (1 мортира, 3 гаубицы, 16 пушек) выступил из Пскова в поход. Для переброски войска через озеро Пейпус Шереметев использовал около 2000 саней. Шереметев действовал на сей раз не вслепую, а располагал разведданными о силах и дислокации частей Шлиппенбаха: об этом ему в Псков сообщили шпионы из Дерпта. Согласно полученным сведениям, основные силы шведов были дислоцированы в этом городе и в его окрестностях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: