Коллектив авторов - История Украины. Научно-популярные очерки

- Название:История Украины. Научно-популярные очерки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА Медиа Групп

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-02355-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История Украины. Научно-популярные очерки краткое содержание

В книге содержится краткое изложение взглядов современных украинских ученых на национальный исторический процесс. С учетом последних достижений отечественной и мировой исторической науки воспроизводится широкая панорама исторического прошлого украинского народа. В центре внимания авторского коллектива находятся преимущественно вопросы политической истории. Вместе с тем достаточно полно освещены также вопросы социально-экономической истории, культурного и этнонационального развития. Авторами очерков являются ведущие историки Украины — члены украинской части Совместной украинско-российской комиссии историков при НАН Украины и РАН. Книга предназначена для широкого круга российских читателей, прежде всего — для учащейся молодежи.

История Украины. Научно-популярные очерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О первом из этих народов — «людях киммерийских» — получаем известия из «Одиссеи» Гомера. Выдающийся древнегреческий поэт помещает их земли вблизи входа в потусторонний мир — царство Лида. В VIII–VII вв. до н. э. эти воинственные племена проникают на территорию Передней и Малой Азии, сметают войска местных властелинов, опустошают их владения. Исторические памятники этих племен IX — первой половины VII в. до н. э. найдены на просторах от Волги до Дуная. Вооружение киммерийского воина состояло из лука, кинжала или меча, а также копья.

Занимались эти племена кочевым скотоводством. Приоритетное место в нем принадлежало коневодству, что обеспечивало верховыми лошадьми как воинов, так и чабанов, а также давало значительную часть питания.

Киммерийское искусство имело прикладной характер. Характерным было и создание каменных антропоморфных статуй, на которых изображалась разнообразная военная амуниция. По языку они, вероятно, были иранцами. Постоянное давление киммерийцев ощущали и земледельческие племена так называемой чернолесской культуры (XI–VIII вв. до н. э.), которые проживали далее на север. В Лесостепи они создают первые, достаточно укрепленные городища. Дальнейшее развитие киммерийского общества было оборвано нашествием скифов, или, как они сами себя называли, сколотов.

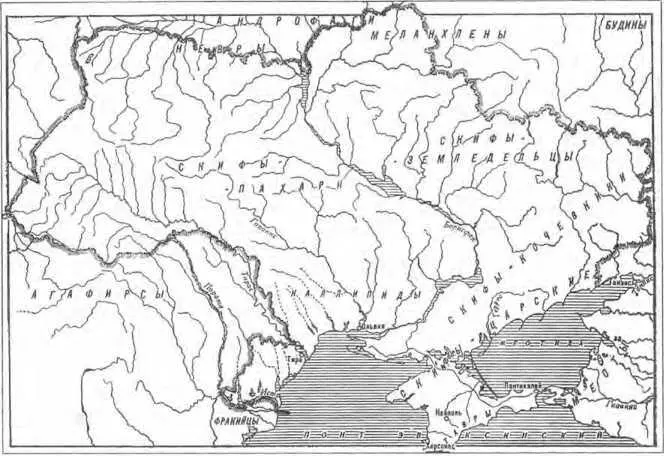

Карта Скифии по Геродоту

Наиболее ранние упоминания о скифах датированы серединой VII в. до н. э. Они отмечены в ассирийских клинописных источниках. Властелины Ассирии сначала использовали их как наемников во время войн с соседями, а затем скифы четверть века сами господствовали в Передней Азии. Мидийский царь Киаксар пригласил кочевников на пир, напоил их и повелел перерезать, после чего скифскому господству в этом регионе наступил конец. Они возвратились на места своих основных кочевий — земли Прикубанья и Северного Кавказа. В дальнейшем скифы двигались в западном направлении, что в наше время получило логическое объяснение.

Вне всякого сомнения, скифы первыми из степных народов почувствовали на себе притягательную силу Нижнего Поднепровья как ключевого пункта, который давал возможность воспользоваться выгодами транзитной торговли местного населения Лесостепи с античными государствами Северного Причерноморья и далее — с античными центрами Средиземноморья. Этим в значительной мере и объясняется перемещение основного ядра скифских племен из Предкавказья, утратившего свое стратегическое значение после окончания переднеазиатских походов, в степную часть Северного Причерноморья. Кроме того, отсюда кочевники имели возможность осуществлять прямое военное давление на племена Лесостепи, территория которой попадает под их влияние.

О прохождении скифов и их переселении в причерноморские степи сообщает древнегреческий историк Геродот. В середине V в. до н. э. он находился в городе Ольвия на берегу Днепро-Бугского лимана и поместил всю полученную там информацию в своих «Историях». В частности, в четвертой книге Геродот приводит несколько вариантов появления скифов. Возможно, по его мнению, «с кочевниками-скифами, которые проживали в Азии, воевали и приносили им множество неприятностей массагеты, и поэтому скифы перешли за реку Араке и прибыли в Киммерию (потому что страна, где нынче живут скифы, говорят, в давние времена была киммерийской). Киммерийцы, когда увидели, что против них выступило большое войско, начали советоваться, что им делать… Скоро они разделились… и начали драться между собой. После того киммерийцы оставили страну. Погодя пришли скифы, нашли страну незаселенной и поселились здесь». Перенесение центра скифов в Нижнее Поднепровье и стенной Крым произошло в середине — второй половине VI в. до н. э. В состав скифского объединения, кроме ираноязычных сколотов, вошли также иные, разные по происхождению народы.

Несколько ранее, в начале VI в. до н. э., скифскому воинству пришлось пройти через тяжкое испытание — нашествие армии могущественного персидского царя Дария. Но кочевники без существенных потерь одолели персов. Дойдя до Волги, нападавшие вынуждены были возвратиться назад. Поражение Дария породило мнение о непобедимости скифов.

Изображение головы скифа на сердоликовом скарабее из Неаполя Скифского. II в. до н. э.

По свидетельству того же Геродота, Скифию населяли кочевые и оседлые племена. Вблизи древнегреческого города Ольвия жили каллипиды, или же (как еще их называли) эллино-скифы, на север от них — алазоны. Еще далее на север проживали скифы-пахари, на восток от них — скифы земледельцы, которых именовали еще борисфенитами. В степях восточнее Борисфена-Днепра находились скифы-кочевники, а на берегах Меотиды (Азовского моря) и в степном Крыму кочевали царские скифы. Территории вокруг населяли иные народы (эллины, тавры, фракийцы, агафирсы, невры, меланхлены, будины и др.).

Это был богатый мир, в котором народы постоянно ощущали взаимовлияние. Северопричерноморская Скифия достигла своего расцвета в IV в. до н. э. В значительной степени это связано с именем «царя» Атея, который, в частности, воевал с Филиппом II — отцом Александра Македонского. Последний также пытался контролировать причерноморские земли. Но его наместник во Фракии Запирион после неудачной осады Ольвии был разгромлен воинственными кочевниками. Успехи скифов в военных действиях в большой степени были определены наличием у них наиболее качественного для того времени оружия.

Ударной силой скифов была конница. Главным доспехом воина был панцирь, хотя использовались и обыкновенные кожаные куртки. Воин имел также боевой пояс и щит, его голову защищал шлем. Защищенным был и боевой конь (в подразделениях тяжеловооруженных всадников). Основным оружием являлся небольшой складной лук: можно было вести стрельбу до 500 м. Использовались копья, дротики, топоры, кинжалы и, чаще всего, короткие мечи.

Чтобы обезопаситься от этих грозных завоевателей, их соседи возводили укрепления. В многолюдной Лесостепи в то время было немало значительных по площади городищ — Трахтемировское (более 500 га), Мотронинское (более 200), Ходосовское (более 2000), Вельское (более 4000), Каратульское (более 6000) и др. Впечатляют не только размеры этих поселений, но и сами укрепления: высота земляных валов на Бельском и Немировском городищах сегодня достигает 8 м при ширине более 30 м.

Интервал:

Закладка: