Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока

- Название:Всемирная история: в 6 томах. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-02-036725-8; 978-5-02-037560-4 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока краткое содержание

В томе освещаются основные вопросы истории и культуры средневекового мира. В нем рассматриваются миграции племен, исследуются проблемы сосуществования оседлых и кочевых народов, пути развития мировых религий. Особое внимание уделяется типологии формирования средневековых государств, появлению на исторической арене новых мировых держав — империй и национально-территориальных государств, кочевых каганатов и восточных халифатов. Синхронизация социально-экономических, политических и культурных процессов, происходящих в различных регионах Азии, Европы и Африки, позволяет усмотреть в совокупности уникальных цивилизаций определенное единство средневековой Мир-Системы.

Для историков и более широкого круга читателей.

Всемирная история: в 6 томах. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мани провел много лет при дворе Шапура I, который предоставил ему право публичной проповеди. Несмотря на то что Мани пользовался покровительством шаханшаха, ярым противником манихейства выступал зороастрийский первосвященник (эрбад) Кирдэр, с именем которого связано становление государственной церкви при первых Сасанидах. После смерти Шапура Кирдэр приобрел большое влияние на его сына и преемника Хормизда I (272–273), который даровал Кирдэру новый, более высокий, титул — «мобад Ормазда» (т. е. «верховный жрец» Ормазда — главного божества зороастрийцев). По наущению Кирдэра Мани был схвачен и казнен; это произошло в царствование Вахрама I (273–276) или в самом начале правления Вахрама II (276–293). Несмотря на преследования манихеев, впоследствии их идеи распространились вплоть до Китая, а в самом Иране в конце V в. оказали большое влияние на формирование маздакизма, в особенности его социальной программы.

Конец эпохи ранних Сасанидов знаменует царская надпись Нарсе (293–302), младшего сына Шапура I, на перевале Пайкули (совр. Ирак). В этой надписи в последний раз наряду со среднеперсидским использован и парфянский язык. После этого единственным официальным языком в Иране стал персидский. На нем записывалась и вся зороастрийская религиозная литература — перевод Авесты с пословным толкованием и комментариями (Зэнд).

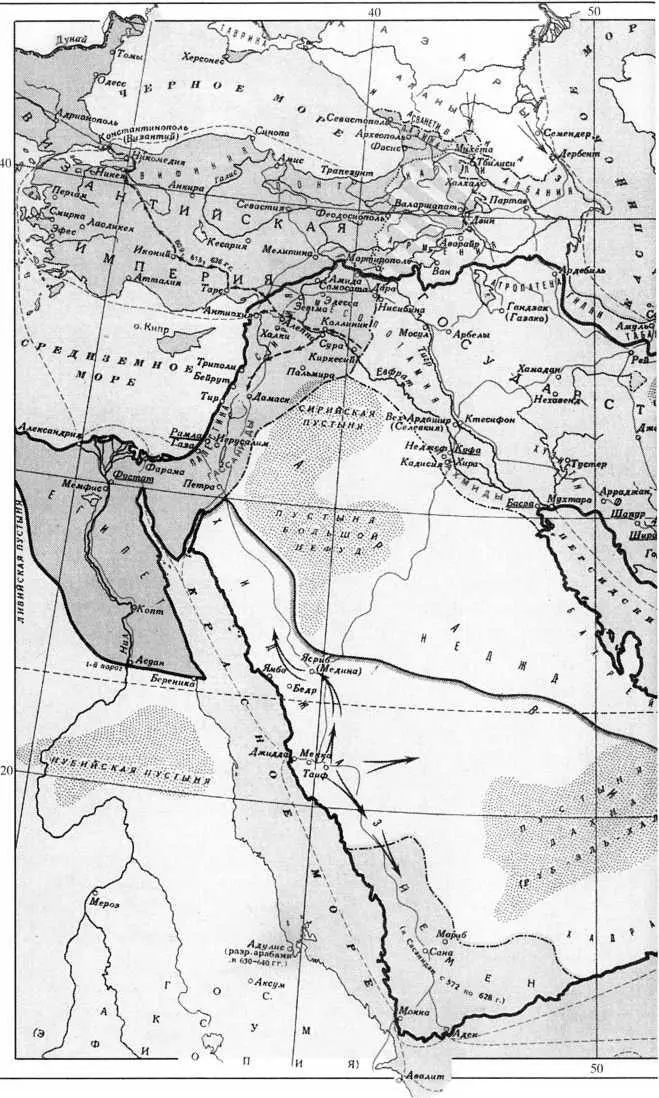

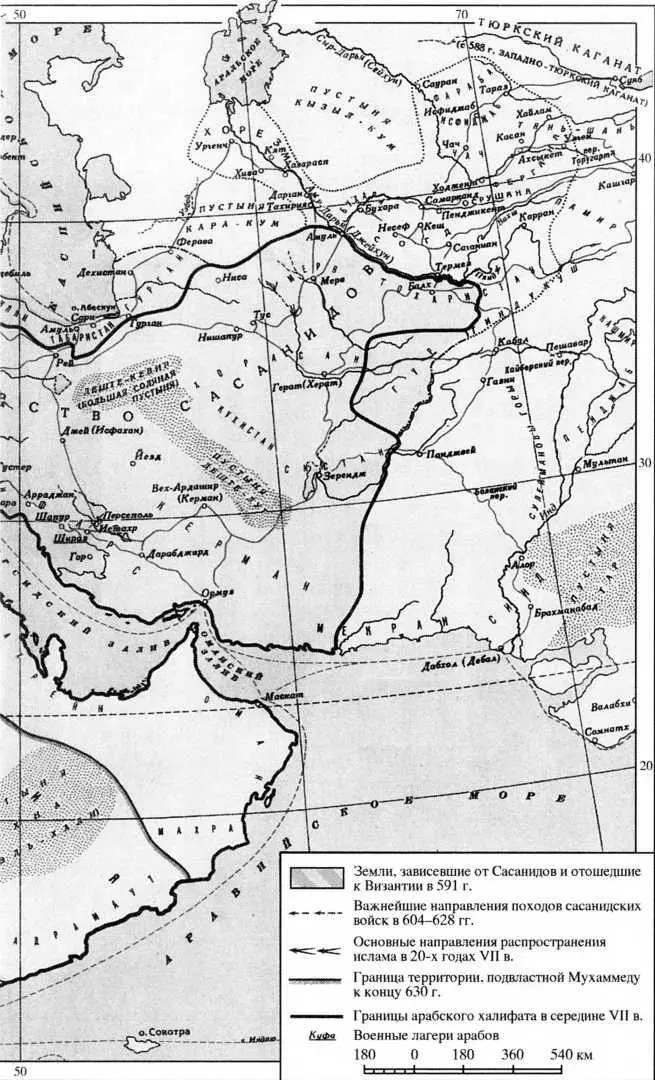

Империя Сасанидов стала важным звеном в системе государств, расположенных на Шелковом пути и других трансазиатских маршрутах, связывавших Китай, Центральную Азию и Ближний Восток. Через территорию Ирана проходила древняя дорога, которая использовалась еще с ахеменидских времен и была описана Геродотом под названием «царской». Из Малой Азии через Персеполь (к северу от совр. Шираза) путь вел в столицу древней Мидии Экбатаны (на месте совр. Хамадана), далее — в Герат, где он разветвлялся в северо-восточном (в Мерв, Бухару, Самарканд и далее в Китай) и южном (в Систан и через Кандагар в Индию) направлениях. В эту систему коммуникаций была включена и Аравия посредством маршрутов, шедших из Йемена через Хиджаз в Сирию и к берегам Персидского залива.

Государства, расположенные на этих международных путях, были тесно связаны между собой и составляли единую систему, границы внутри которой были подвижны и складывались в очень большой степени в ходе борьбы за контроль над тем или иным участком торгового пути. Эта взаимозависимость проявлялась не только во внешних конфликтах, но нередко становилась фактором внутренней политики того или иного государства, которая, в свою очередь, влияла на международный контекст.

На востоке при Шапуре II (309–379) Сасаниды завоевали Кушанское царство, занимавшее выгодное положение на центральноазиатском участке Шелкового пути. Успешной была и борьба против вторжений кочевников — гуннов, хионитов и кидаритов, несмотря на то что после 360 г. они вступали в союз с римлянами. В V в. положение на восточных рубежах империи осложнилось с появлением там в 427 г. эфталитов, или «белых гуннов», занявших земли к северу от Амударьи. С эфталитами упорную борьбу вели Иездигерд II (439–457) и Пероз Фируз (459–484). Дважды, в 465 и 484 гг., эфталиты наносили поражение Перозу. Пероз был убит, а его сын Кавад I (488–496, 499–531) длительное время находился у эфталитов заложником. Персы понесли большие военные потери и были вынуждены платить дань эфталитам. В 506–516 гг. кочевники неоднократно вторгались на территорию Ирана.

На западе империи Сасанидов постоянным источником конфликтов с Римом (впоследствии с Византией) была борьба за обладание Арменией, Месопотамией и Сирией. К началу IV в. в войнах с римлянами персы потеряли восточную часть Месопотамии и права на Армению, где воцарился римский ставленник Аршакид Трдат III. В 338 г. Шапур II вернул Армению. В сражении при Маранге в 363 г. погиб император Юлиан Отступник, с преемником которого Иовианом Шапур в 363 г. заключил выгодный для персов мирный договор. При Ардашире II (379–383) столкновения с Римом из-за Армении возобновились, а в 387 г. Шапур III (383–388) заключил с римлянами договор о разделе Армянского царства.

Несмотря на острое соперничество Сасанидов с Восточной Римской империей и державой эфталитов, отношения этих государств не исключали и тесного сотрудничества. Так, охрана Дербентского и Дарьяльского проходов от нашествий северных кочевников осознавалась Сасанидами и ромеями как сфера взаимной ответственности. Получила распространение практика, когда глава одной из империй усыновлял наследника престола другой империи. К примеру, в 408 г. по просьбе умирающего императора Аркадия шах Иездигерд I (399–421) усыновил его малолетнего сына — императора Феодосия И. А Кавад I, потерявший в 496 г. власть в результате заговора, вернул себе трон с помощью эфталитов.

Важные перемены во внутренней жизни Римской империи, где христианство после издания в 313 г. Миланского эдикта стало государственной религией, вызвало у Сасанидов опасения, что проримские симпатии христианских жителей Ирана могут поставить под угрозу единство империи. Начавшиеся в 322 г. гонения на христиан продолжались, с перерывами, вплоть до крушения Сасанидской империи. Шапур II обложил своих христианских подданных двойным налогом и податями. При Бахраме V Гуре (421–438) войны с Восточной Римской империей сопровождались со стороны Сасанидов притеснениями христиан в Сирии и Закавказье. Это вызвало восстания в Армении в 451 и 483–484 гг., которые подорвали влияние Ирана в этом регионе и спровоцировали новые конфликты с Константинополем из-за спорных территорий.

Сасанидский Иран

После Эфесского собора 431 г. в Иран стали переселяться изгнанные из Византии несториане. Несмотря на то что благодаря притоку византийских несториан общее число христиан в Иране увеличилось, гонения на них во второй половине V в. ослабли, поскольку персидские христиане, большинство которых исповедовало несторианство, рассматривались Константинополем как еретики.

Усиление позиций христианства как в Византии, так и в самом Иране, стимулировало меры, направленные на укрепление позиций зороастризма и возвышение правящей династии. В первой половине V в. для главы зороастрийской церкви был введен титул мобадан мобад (т. е. «верховный жрец верховных жрецов»). Началось создание исторической хроники «Хвадай-намак» («Книги владык») с погодным изложением правлений сасанидских шахов, которое предварялось (полу)легендарными сведениями о предшествующих династиях — мифических Пишдадах и Кейанидах, а также Ашканидах. Все династии генеалогически связывались между собой, так что, согласно преданию, в Иране правил один царский род. Оригиналы этих сасанидских сочинений утрачены, но они известны в пересказах более поздних арабских историков (Табари, Хамзы ал-Исфагани идр.), опиравшихся на арабский перевод Ибн ал-Мукаффы середины VIII в., а также в поэтической передаче Фирдоуси (XI в.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: