Коллектив авторов - Всемирная история: В 6 томах. Том 1: Древний мир

- Название:Всемирная история: В 6 томах. Том 1: Древний мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-02-036725-8; 978-5-02-036726-5 (т. 1)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Всемирная история: В 6 томах. Том 1: Древний мир краткое содержание

Новое шеститомное издание “Всемирная история” подводит итоги работы историков за последние десятилетия. В настоящем томе освещена история возникновения человека и общества, становления первых цивилизаций. Предлагается комплексное рассмотрение цивилизаций Древнего Востока, античного мира и периферии, их типологической общности и специфики с особым вниманием к культурно-историческим аспектам. Главная идея, лежащая в основе концепции данного тома, — всеобщность тенденций развития древнего мира при многообразии конкретно-исторических форм их проявления.

Для историков и широкого круга читателей.

Всемирная история: В 6 томах. Том 1: Древний мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С V в. до н. э. в южной части бассейна Верхней Янцзы выходцы из Великой степи индоевропейцы саки-юэчжи (видимо, на тайской этнической основе) создали царство Диен (пров. Юньнань). У предков тайских народов собственная государственность, видимо, сложилась несколько позднее. С IV в. до н. э. можно говорить о древнетайском царстве Елан (пров. Гуйчжоу).

К 221 г. до н. э. все земли севера исторического региона Юго-Восточная Азия были подчинены царством Цинь, т. е. фактически вошли в первую китайскую империю. Раньше всего, еще в конце IV в. до н. э. это было сычуаньское царство Шу, в 223 г. — Чу. Земли в Приморской области (с их вьетскими государствами) подчинялись Циньской империи лишь номинально. Однако к 214 г. две циньских армии пересекли хребты Наньлин и, захватив земли средней и нижней части течения Жемчужной реки, попытались и политически покорить местное государство — предшественника Намвьета.

Как уже говорилось выше (с. 363), крах Циньской империи был связан с борьбой чусцев, начавшейся в 209 г. до н. э. за восстановление чуской государственности. В условиях отсутствия центрального управления оказавшийся отрезанным за хребтами Улин циньский военачальник Чжао То породнился с местной династией и создал независимое государство Намвъет (кит. Наньюэ) со столицей в устье Жемчужной реки (г. Фиенгун, район совр. г. Гуанчжоу). Он и его потомки контролировали также вьетские земли в долине Красной реки на северо-востоке Индокитая. А в Приморье по всему юго-восточному побережью Восточной Азии возродились крупные вьетские государства Манвьет, Донгвьет и др.

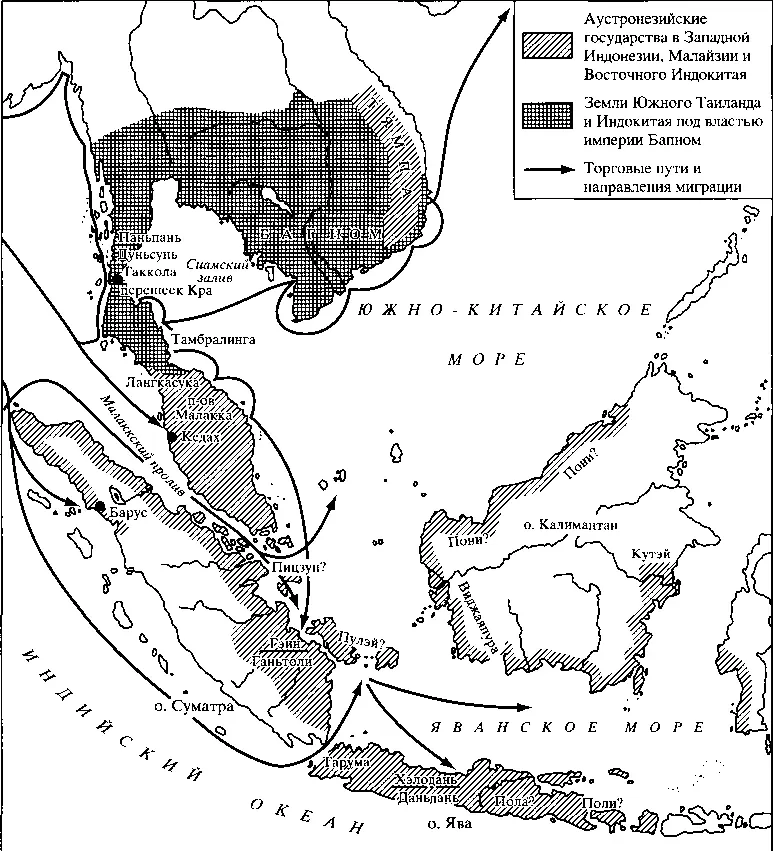

Нусантара и юг Индокитайского п-ова в I–VI вв.

Возникновение в 202 г. до н. э. и становление первой долговременной империи Западная Хань связано с компромиссом, который чуские элиты, сторонники умеренных сил во главе с Лю Баном, смогли предложить народам Восточной Азии, прежде всего хуася. Почти все первое столетие существования этого государства оно имело вид «федеративного государства» с сильным столичным центром (г. Чанъань в долине р. Вэйхэ) и почти автономными территориями, которые в бассейне Хуанхэ имели вид округов, а вдоль Хуайхэ и на Янцзы — владений во главе с ванами.

Во вьетских же землях восстановленная государственность благополучно просуществовала до 111 г. до н. э., когда Намвьет был захвачен войсками китайского императора У-ди. Но наладить управление здесь удавалось с большим трудом, приходилось мириться с тем, что большая часть чиновничества происходила из числа самих вьетов, поэтому практически рычаги управления оставались в руках местных элит. В 40 г. н. э. они попытались вернуть власть, но во вьетские земли были введены войска Ма Юаня, который включил их в состав империи Хань, дойдя до границы с землями чамов. Но на территории Восточной Азии оставалось еще немало районов, лишь формально считавшихся ханьскими — практически речь шла о всем севере исторического региона ЮВА, ставшего с этого времени Восточной Азией. Китайская администрация обосновалась в крупных административных центрах, а на местах управляли представители местной верхушки, а где-то (например, пров. Юньнань, Гуйчжоу, большая часть земель Хунани и Гуанси) центральная власть так и не была установлена, местами вплоть до начала II тысячелетия н. э.

ИСТОРИЯ ЮВА (вторая половина I тысячелетия до н. э. — III в. н. э.)

Донгшонская цивилизация и ее соседи. Во второй половине I тысячелетия до н. э., в рамках археологической культурной общности южных вьетов, или «классического» Донгшона, выросшей из культур эпохи бронзы, начала складываться собственная модель формирования ранней государственности. В ареал донгшонской культуры на ее раннем этапе (конец бронзового и в железный век) входили территории по Красной Реке до оз. Дали (Юньнань), районы верхнего течения Жемчужной реки до хребта Наньлин и севернее по р. Сянцзян.

К последним векам до нашей эры она распространялась на Нижний Меконг, отчасти на горные районы бассейна Сицзяна (Жемчужной), на Малаккский п-ов, а также на часть долин Суматры, Явы, Сулавеси и др. Запад Индокитайского п-ова, центр его восточного побережья, Тайвань и острова Филиппинского архипелага не входят в сферу распространения бронзовых барабанов — главного «знака» донгшонской цивилизации. Ее центру соответствует государственное образование, которое позднее упоминается как царство Аулак (кит. Оу ло) со столицей на месте городища Колоа (к югу от совр. Ханоя). В конце III в. до н. э. оно входит в состав вьетского государства Намвьет. Донгшонская культура впоследствии была воспринята мон-кхмерами, аустронезийцами и пара-тайцами. Памятники Донгшона были впервые изучены и объединены в культуру французским ученым русского происхождения В.В. Голубевым.

Основу социальной организации составляли свободные общинники-воины, члены небольших сельских общин. Донгшонцы жили в поселках, расположенных по берегам рек, на небольших возвышенностях, рядом с полями, в домах свайно-столбовой конструкции с высокой прогнутой крышей. Основным занятием служило интенсивное рисоводство на орошаемых полях. Аулакцы разводили бобовые, бахчевые, огородные и садовые культуры, выращивали свиней, собак, а также буйволов, использовавшихся в пахоте, что в то время практиковалось, видимо, только вьетскими народами (с конца II тысячелетия до н. э.). Характерно обилие домашней птицы (кур, уток). Важную роль играли рыболовство, собирание моллюсков и растений; керамика изготовлена на гончарном круге; характерно обилие специализированных форм и стандартизация внутри групп сосудов.

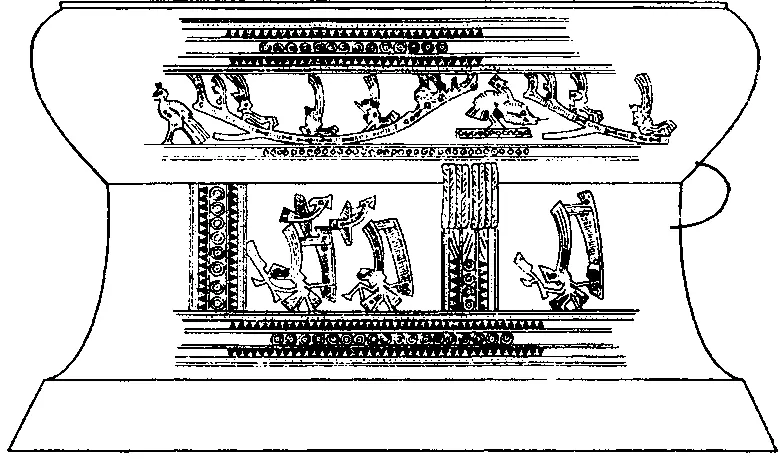

Культовый «донгшонский барабан» типа Хегер-1. Бронза. Прорисовка.

Главное орудие крестьянского труда — бронзовая мотыга-кельт. Лемехи четырехчастных плугов из бронзы известны также у аустроазиатов еще с ХШ-ХП вв. до н. э. (см. царское погребение Синьгань) и получили широкое распространение у донгшонцев до начала железного века. Основной тип вооружения — металлические клевцы разных форм, которые находят аналоги во всей восточной части и на севере исторической ЮВА. Как несколько ранее, и на севере, и здесь в ЮВА использовались ритуально-значимые и престижные изделия: из нефрита — двузубые клевцы, из бронзы — особой формы топоры-кельты, плуги.

В сфере верований зафиксирован культ небесных светил и неба, почитались духи земли и злаков. Особо социально значимым был культ предков. Важнейшими священными предметами служили бронзовые барабаны. Они могли быть большие (до 1 м в диаметре) и маленькие (до 10–15 см в диаметре), которые помещались в погребения. Бронзовый барабан вместе с клевцом выступает прямым аналогом описанного раннее «нефритового комплекса» атрибутов власти Нижней Янцзы ІІІ-ІІ тысячелетия до н. э. и «бронзового комплекса» I тысячелетия до н. э. в Восточной Азии и северной части исторической ЮВА.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: