Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 3: Мир в раннее Новое время

- Название:Всемирная история: в 6 томах. Том 3: Мир в раннее Новое время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-02-036725-8; 978-5-02-038035-6 (т. 3)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 3: Мир в раннее Новое время краткое содержание

В структуре и содержании настоящего издания традиционный «страноведческий» подход сочетается с проблемным; том построен по хронологическому принципу, что позволяет охватить все основные события и факты рассматриваемой эпохи и показать, что происходило примерно в одно и то же время в разных уголках земного шара; авторы и составители тома исходили из того, что в указанный период история начинает приобретать действительно глобальный характер. Особое внимание уделено взаимовлиянию Запада и восточных цивилизаций, духовным и культурным процессам, изменениям на карте мира в результате Великих географических открытий. В книге охарактеризованы такие феномены, как абсолютизм, Ренессанс, Реформация, барокко, зарождение новой науки и другие.

Издание носит научный характер и вместе с тем рассчитано на широкий круг читателей.

Всемирная история: в 6 томах. Том 3: Мир в раннее Новое время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пиратские флотилии из джонок в этот период доходили по Янцзы вплоть до Нанкина, и лишь в начале 60-х годов XVI в. китайскому правительству удалось ослабить их натиск. Но действия «пиратов», наряду со сменой императора, принесли свои плоды: в 1567 г. Чжу Цзайхоу отменил запрет на сношения местного населения со всеми заморскими кораблями (кроме японских). Подобное исключение для японцев было связано с ростом активности настоящих «вокоу», которые в условиях очередного ослабления центральной власти в Японии с начала XVI в. активизировали свои нападения на побережья соседних стран, включая Корею, Китай и Юго-Восточную Азию.

Ослабел и «морской запрет» для самих китайских мореплавателей, что способствовало еще большему усилению частной торговли китайских купцов, к концу XVI в. охватывавшей практически все крупные порты стран Южных морей. Однако и после 1567 г. китайское правительство пыталось сохранить контроль за морской торговлей: все выходившие в море корабли должны были иметь письменное разрешение, патент (инь пяо), за который требовалось платить. По возвращении корабля с привозимых товаров также выплачивались налоги. Контролем внешней торговли теперь занимались в основном провинциальные губернаторы и чиновники: они вели сношения с европейцами, которых долгие годы не удостаивали приема при императорском дворе.

В результате отмены «морских запретов» количество китайских колонистов, поселившихся в портах стран Южных морей, значительно выросло по сравнению с началом XVI в. В Сиам и Сингапур ежегодно приходило более 100 китайских торговых кораблей. На Филиппинах в 1583 г. их насчитывалось около 200 (а в ходе «репрессий» 1603 г. испанцами было убито 23 тысячи китайцев, живших в Маниле). Но китайское правительство по-прежнему остерегалось тех, кто покидал пределы страны, и не поддерживало никаких связей с обосновавшимися в странах Южных морей китайскими колонистами. Тем не менее именно они оставались носителями той самой высокой культуры Поднебесной (пусть и не в ее классической форме), которая должна была, по мнению сторонников «изоляционизма», положительным образом влиять на «варваров» и их страны. Последние, правда, все меньше проявляли интерес к установлению отношений с Китаем в их традиционной форме, с 60-70-х годов XVI в. регулярно двор в Пекине посещали лишь послы Вьетнама и Чампы.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Кризисные явления в жизни империи Мин (с точки зрения ориентированной на «этатистские» ценности китайской конфуцианской традиции), как уже было отмечено, вызвали в XVI в. у части чиновников и представителей учено-служилых кругов стремление исправить положение. Наиболее распространенной и официально признанной философско-мировоззренческой концепцией продолжало оставаться конфуцианство (а точнее — неоконфуцианство, в котором конфуцианская основа сочеталась с элементами даосизма и буддизма). Именно в его рамках проходило обучение в столичных и провинциальных школах и академиях, что не могло не сказываться на политических установках китайских чиновников, добросовестно изучавших классические тексты и проходивших через систему основанных на них экзаменов.

Все китайские «реформаторы» мечтали о возвращении к «идеалу древности». Необходимо было делать все возможное, дабы возвратиться в архаичный рай путем устранения всех «наслоений», «новшеств», «новаций», которые возникли после времен Яо, Шуня и Юя (легендарных императоров Китая, которых Конфуций считал воплощением «совершенного человека»). Следовало вернуть императору его древний облик «добродетельного» правителя и дать ему возможность придерживаться даосской концепции «недеяния» (деятельности, согласующейся с естественным ходом миропорядка). Чиновников следовало сделать честными, а управленческий аппарат — работоспособным. Армия должна была стать сильной и многочисленной. Крестьян нельзя было чрезмерно эксплуатировать. А ремесленников, торговцев и предпринимателей необходимо ущемлять, дабы не дать возможности развиться их частнособственническим инстинктам, подрывающим основы традиционного социального порядка. Минимумом реально выдвигаемых традиционалистами требований являлось возвращение к временам основателя династии Мин — Чжу Юаньчжана. Чиновники и ученые настаивали на прекращении «нерегулярного» управления. Они хотели, чтобы император взял в свои руки государственные дела и решал их в соответствии с конфуцианскими нормами, опираясь на чиновников государственного аппарата, а не на фаворитов и евнухов. В частности, они требовали укрепить разложившуюся армию, на содержание которой у центральной власти не хватало ни сил, ни средств. Традиционалисты предлагали также прислушиваться к мнениям, выражаемым в поступающих «снизу» докладах. К концу XVI столетия центр деятельности сторонников возвращения к «идеалу древности» переместился из столичной Академии Ханьлинь в провинции, и прежде всего на Юг.

Несмотря на то что с точки зрения неоконфуцианцев существовавший в Китае миропорядок был неидеальным, монголы нападали с севера, а пираты с востока, налоги были тяжелы и количество частных владений росло, жизнь в империи Мин, по мнению европейцев, во многих отношениях оставалась весьма комфортной. Невзирая на явное преимущество Запада в области изготовления огнестрельного оружия и навигационных приборов, а также в способах добычи и обработки металлов, многие китайские технологии еще долгое время превосходили европейские. К их числу относились чрезвычайно эффективные методы ведения сельского хозяйства, позволявшие худо-бедно кормить постоянно растущее население. (Возможно, именно с этими сельскохозяйственными технологиями связано более быстрое, по сравнению с Европой, распространение пришедших из Америки культур.) Не могли европейцы не обратить внимание и на китайскую технику ремесленного производства, в первую очередь на обработку шелка и хлопка, изготовление фарфора, производство бумаги. В городах существовали крупные специализированные рынки самых различных товаров. Вся страна, включая отдаленные периферийные районы, была связана торговыми путями, по которым ремесленные товары попадали в дальние уголки империи. По этим же путям происходило распространение «культурных достижений» во все более отдаленные провинции.

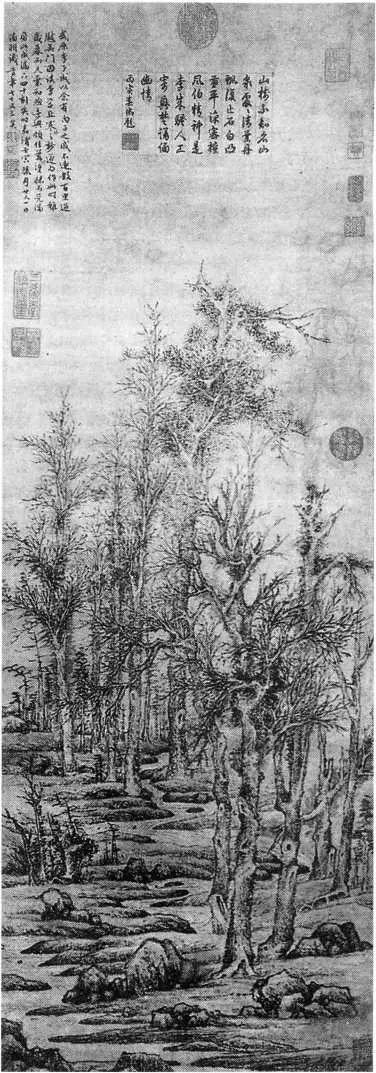

Вэнь Чжэнмин. Деревья зимой. 1542. Британский музей, Лондон

К концу XVI в. значительно выросло количество издаваемых в империи книг, что способствовало еще большему распространению знаний и книжной культуры. Среди них были труды самых различных жанров: от официальных исторических хроник и докладов чиновников, географических атласов и описаний зарубежных стран (первые из которых составлялись в период действия «морских запретов») до книг по фармакологии и медицине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: