Сборник статей - И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата

- Название:И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-101-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник статей - И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата краткое содержание

Историко-филологический сборник «И время и место» выходит в свет к шестидесятилетию профессора Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) Александра Львовича Осповата. Статьи друзей, коллег и учеников юбиляра посвящены научным сюжетам, вдохновенно и конструктивно разрабатываемым А.Л. Осповатом, – взаимодействию и взаимовлиянию литературы и различных «ближайших рядов» (идеология, политика, бытовое поведение, визуальные искусства, музыка и др.), диалогу национальных культур, творческой истории литературных памятников, интертекстуальным связям. В аналитических и комментаторских работах исследуются прежде ускользавшие от внимания либо вызывающие споры эпизоды истории русской культуры трех столетий. Наряду с сочинениями классиков (от Феофана Прокоповича и Сумарокова до Булгакова и Пастернака) рассматриваются тексты заведомо безвестных «авторов» (письма к монарху, городской песенный фольклор). В ряде работ речь идет о неизменных героях-спутниках юбиляра – Пушкине, Бестужеве (Марлинском), Чаадаеве, Тютчеве, Аполлоне Григорьеве. Книгу завершают материалы к библиографии А.Л. Осповата, позволяющие оценить масштаб его научной работы.

И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

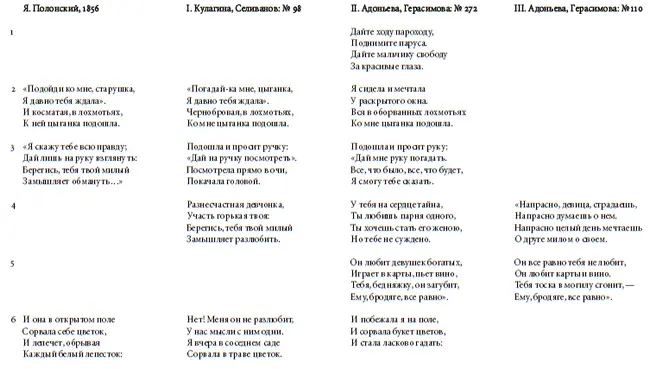

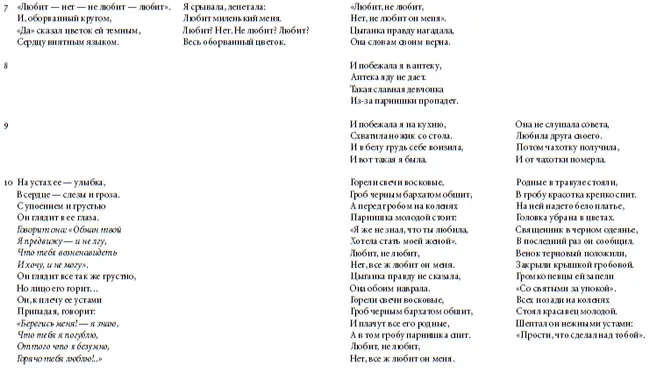

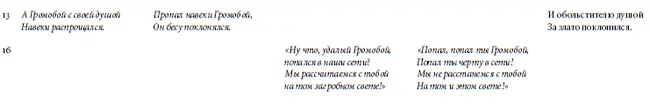

Таблица 1. Фольклоризированные версии «Гаданья» Я.П. Полонского

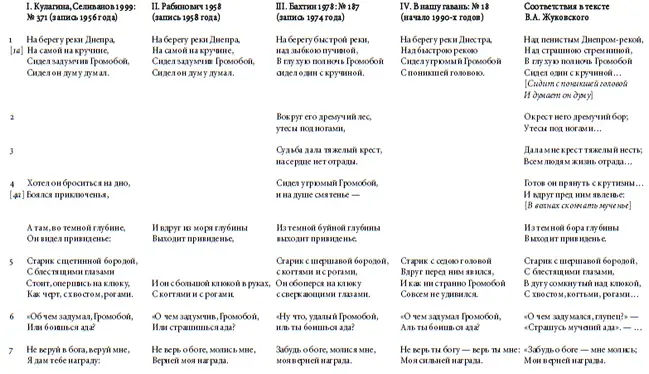

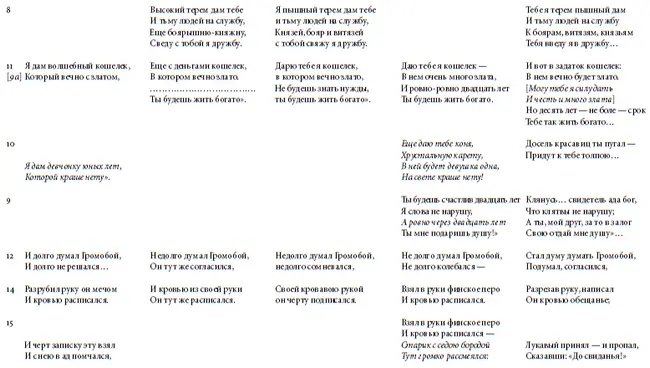

Таблица 2.

Фольклоризированные версии баллады о Громобое В. Жуковского

Роман Лейбов, Татьяна Степанищева, Илон Фрайман

Рифменное клише как аргумент в идеологических спорах

К истории одной русской рифмопары

ЕСЛИ ИЩЕШЬ РИФМЫ НА: ЕВРОПА,

ТО СПРОСИ У БУТЕНОПА.

Фаддей Козьмич Прутков. Военные афоризмыНаша заметка (впервые представленная как доклад на Тыняновских чтениях, Резекне, 2000) посвящена проблеме соотнесения явлений, принципиально относящихся к разным уровням и даже разным рядам. Рифма – фактор поэтической речи (утверждение, требующее уточнения, которое будет дано ниже). Идеологема, при всей расплывчатости этого понятия, – явление, принадлежащее сфере сознания и проявляющееся преимущественно в речи непоэтической.

Однако для русского литературного дискурса XIX века характерно слабое разделение идеологического и художественного полюсов. Художественному тексту может приписываться идеологическая функция – как автором, так и читателями; с другой стороны, как показывает в статье о почвенничестве Достоевского А.Л. Осповат [Осповат: 144–158], идеологические тексты зачастую строятся по принципу художественных. В свою очередь, русские художественные тексты, даже прямо не касающиеся идеологии (или трактующие ее в нарочито сниженном ключе), могут рассматриваться как реплики в идеологических спорах. Особое значение здесь приобретают маркированные элементы текста, которые могут осознаваться как своего рода «микротексты», относительно автономные от конкретного употребления: таковы стандартные коллокации, устойчивые метафоры, эпитеты и другие элементы синтагматического развертывания. Особое место в этом ряду занимают клишированные («банальные», «тривиальные», «избитые») рифмопары.

Феномен рифменных клише обычно объясняется особой смысловой связью между рифмующимися словами, «изолированностью соответствующего созвучия в языке», а функционирование рифменных клише в тексте связывается с удовлетворением читательского рифменного ожидания. Нам подобное объяснение представляется недостаточным.

Рифменные клише – явление, присущее скорее языковому сознанию, нежели поэтической речи, они возникают не обязательно в рифменных гнездах малой вместимости, а само бытование их в поэзии, сложным образом соотносясь с эволюцией русской рифмы, характеризуется, во-первых, регулярностью употребления, во-вторых – рефлексией над ними внутри литературной системы. Эта рефлексия может быть как метапоэтической (ср., например, каноническое обыгрывание клише «розы – морозы» в «Евгении Онегине»), так и критической (ср. известный пассаж в пушкинском «Путешествии из Москвы в Петербург»).

Лишь в стиховедческих работах последнего времени намечается понимание феномена рифменных клише как элементов поэтического текста, соотнесенных прежде всего с семантическим уровнем. Так трактуется вопрос, например, в монографии, посвященной образу Севера в русской литературе [Boele].

Речь идет не о рифмопарах, изобретение (или обнаружение) которых приписывается автору текста, но о рифмах, которые уже есть, практически – о фактах языка, но не поэтической речи. Мы знаем, что слово «кровь» рифмуется со словом «любовь». Рифмопара образует «прототекст» – зачаточный текст, обладающий признаками оформленности. Она является матрицей, которая способна развертывать потенциальные смыслы.

Оформленность и отграниченность – два важных признака текстовости, представленные в клише. Оформленность клише, конечно, относительна (т. е. в нем отсутствует третий важнейший признак текстовости – структурность), оно не функционирует как текст, но может осуществлять некоторые функции текста.

При разговоре о соотношении рифменного клише и идеологии нам приходится крайне осторожно подходить к вопросу о причинно-следственных связях. Речь идет о параллельных процессах, которые происходят в двух разных рядах и катализируют друг друга. Таким образом, постановка вопроса о первичности (клише обусловило развитие идеологемы, или наоборот) изначально неверна.

Интересующее нас рифменное клише, соединяющее название континента и грубое именование части человеческого тела, широко представлено в нелитературных жанрах, в первую очередь устных: каламбуры; «детские» шутки («Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз…») и анекдоты, элементы сатирического фольклора, словесные игры. Несомненно, рифменное клише само по себе не может быть фольклорным жанром. Однако можно, видимо, говорить о его инкорпорированное™ в малые жанры фольклора, где оно выступает в качестве текстовой доминанты. Знание о наличии рифмопары, соединяющей часть света с частью тела, которое носители русской культуры получают из внелитературных источников, существенно само по себе.

Это клише имеет особую структуру и историю. Идеологическая маркированность одного из его элементов и стилистическая маркированность другого обусловливают его высокую сюжетообразующую способность. Между компонентами рифмопары возникает семантическая (обусловленная отнесенностью к разным рядам) и стилистическая напряженность: первое слово – варваризм; второе воспринимается как исконно русское, хотя точная этимология его проблематична [Фасмер: 61–62]. Субъективная «русскость» второго компонента позволяет воспринимать рифмопару как исконно присущую русскому языку, а заложенный в ней имплицитный конфликт России и Европы – как константу русского миропонимания; ср., например, в очерке И. Терентьева:

Достоевский верил, что Россия «спасет Европу», в наши дни русский народ клянется «научить» ее, у нас: или все, или нуль, или научить или по крайней мере проучить, сотворить грандиозную мерзость.

Последние морфологические изыскания Крученых в книге «Малахолия в капоте» устанавливают несомненную анальность пракорней русской речи, где звук «ка» – самый значительный звук <���…>.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: