Леонид Амирханов - Броненосцы железных дорог

- Название:Броненосцы железных дорог

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОСТРОВ

- Год:2005

- ISBN:5-94500-001-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Амирханов - Броненосцы железных дорог краткое содержание

Книга написана на основе опубликованных и архивных материалов и представляет собой попытку систематизировать сведения о строительстве и боевой деятельности бронепоездов во время Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. Книга предназначена для всех интересующихся историей военной техники.

Броненосцы железных дорог - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А.Д. Антонову поручили выбрать для бронепоезда паровоз и две четырехосные платформы с наибольшей подъемной силой для бронеплощадок и две двухосные платформы для прикрытия и размещения запаса железнодорожного вспомогательного инвентаря, шпал, домкратов, инструментов и прочего.

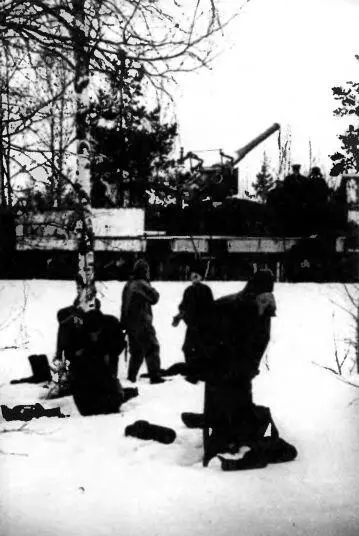

Учения по противохимической защите на бронепоезде «Балтиец» (первом). 1942 г.

В то время найти 60-тонную платформу было практически невозможно, поэтому выбрали две 50-тонные платформы и подкатили под них колесные пары, у которых подступичная часть оси имела диаметр 182 мм. Таким образом, удалось увеличить подъемную силу платформы до 60 тонн.

Бронепоезд «Балтиец» (первый). 1942 г.

Паровоз тоже нашелся достаточно быстро. По предложению начальник паровозного депо Ленинград-Витебский пассажирский Н.И. Кошелева взяли паровоз № 493, финский с простой машиной. Главная проблема заключалась в отсутствии опыта работ по бронированию. Поэтому 22 сентября 1941 года начальник вагонного участка А.Д. Антонов, заручившись поддержкой политотдела отделения, обратился к директору Балтийского судостроительного завода с просьбой оказать помощь в разработке рабочих чертежей, а также получить стальные листы для бронирования платформ и паровоза.

Балтийский завод, загруженный до предела работами по достройке и довооружению боевых кораблей Балтийского флота, все-таки нашел возможность оказать помощь железнодорожникам в строительстве бронепоезда. Собственно говоря, по-другому и быть не могло — ведь речь шла о защите Ленинграда.

Дирекция Балтийского завода выделила группу специалистов: инженеров-конструкторов, мастеров механического цеха. Они готовы были приступить к работе тогда, когда платформы и паровоз будут доставлены на Балтийский завод. 24 сентября 1941 года на Витебском вокзале заправили паровоз, прицепили платформы, и ночью состав отправился в Новый порт, а затем на пароме с массой предосторожностей переправились через Неву на Балтийский завод.

Чертежи бронирования разрабатывались «по месту». Вскоре железнодорожники стали «своими» среди кораблестроителей, так как кто-то из них постоянно находился рядом — в конструкторском бюро или в цеху, внимательно вникая все тонкости нового дела. Конструкторам они помогали в разработке рабочих чертежей будущего бронепоезда знанием специфики железнодорожного дела. В цеху изучали технологические процессы сварки металлоконструкций из броневой стали.

К 20 октября 1941 года изготовление рабочих чертежей бронирования было завершено. Изготовлены были стальные листы брони и другие необходимые детали и материалы. Надо сказать, что эти работы делались параллельно. Поэтому уже 21 октября 1941 года все материалы погрузили на платформы и отправились обратно, на вагонный участок пассажирский Витебский.

К работе приступили 25 октября. К этому времени платформы и паровоз были установлены на соответствующие рабочие места, укомплектованные бригады слесарей, электросварщиков, газосварщиков и других рабочих. Подготовлены необходимые инструменты и материалы, полученные с дорожного материального склада Витебского вокзала.

Рабочие участка приступили к строительству бронепоезда с большим подъемом. Враг уже стоял у стен Ленинграда, и каждый понимал, что он своим вложенным трудом ускорит поражение фашистов. О том, что придется пережить ленинградцам во время блокады, никто, разумеется, и не подозревал.

Сложную работу по бронированию паровоза взяли на себя специалисты паровозного депо Ленинград-пассажирский Витебский. При этом они руководствовались чертежами, изготовленными на Балтийском заводе. Каждый, кто, так или иначе, был причастен к работе Витебского узла Октябрьской железной дороги, старался хоть чем-нибудь помочь строительству бронепоезда.

Бронепоезд «Балтиец» (первый). 1942 г.

В ноябре 1941 года положение с продовольствием в блокадном Ленинграде значительно ухудшилось. Резко снизились нормы выдачи хлеба. При вагонном участке Витебского вокзала своей столовой не было, поэтому рабочим приходилось ходить в «ближайшую» столовую «общего пользования» на углу Растанной улицы Литовского проспекта. На это уходило очень много времени, так как, во-первых, «ближайшая» это не так уж и близко, а, во-вторых, столовые «общего пользования» отличались огромными очередями. К тому же качество пищи ухудшалось с каждым днем.

Бронепоезд «Балтиец» (первый). 1942 г.

Бронепоезд «Балтиец» (первый) ведет огонь по немецким позициям. 1942 г.

Командир бронепоезда «Балтиец» В.Д. Стукалов. 1942 г .

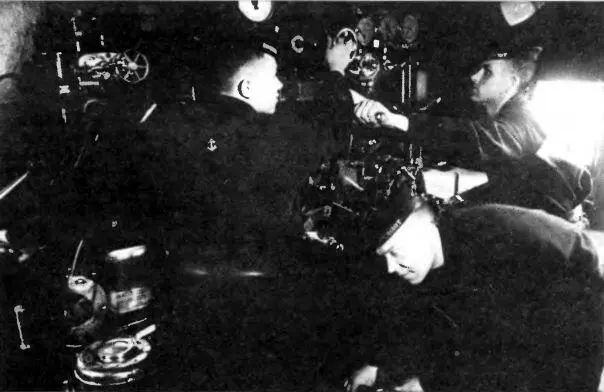

Машинное отделение. Слева направо: помощник машиниста Никифоров и машинист Смушко. 1942 г.

Все это значительно тормозило строительство бронепоезда, поэтому руководство Вагонного участка приняло решение оборудовать столовую в вагонах у себя прямо на участке. Кроме того, с помощью политотдела удалось получить разрешение и на открытие на участке продовольственного магазина и бани.

Для этого понадобились четыре вагона. Столовая получилась из двух соединенных вместе вагонов: в одном из них разместили кухню со всем необходимым оборудованием, подвели водопровод, в другом вагоне оборудовали «зал для принятия пищи» и кассу, третий вагон переоборудовали в продовольственный магазин, а в четвертом вагоне сделали баню.

Все это было сделано достаточно оперативно, и вскоре баней пользовались рабочие других участков Витебского вокзала и даже работники управления дороги.

Однако эти принятые меры к улучшению бытовых условий не могли компенсировать того, что терял человек, даже занятый выполнением ответственного задания в блокадном Ленинграде. Паек для рабочих снова уменьшился. Сильнейшие мороз первой блокадной зимы делали свое дело. Организмы, ослабленные постоянным недоеданием и тяжелым физическим трудом, не выдерживали — умерших с каждым днем становилось все больше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: