Сима Чиркович - История сербов

- Название:История сербов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Весь Мир

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-7777-0431-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сима Чиркович - История сербов краткое содержание

Известный сербский историк, С.М. Чиркович посвятил свою книгу истории сербского народа. Конечно, сербская государственность и ее исторические перипетии (подробно рассматриваемые в работе) не отделимы от этнической истории сербов, однако первична именно последняя. Автор подчеркивает, что истоки формирования сербской национальной общности восходят к VII в., к эпохе миграции славянских племен на Балканском полуострове, но он утверждает, что процесс формирования сербского народа не закончился ни в XIX, ни в XX в. Драматические события, последовавшие за распадом Югославии, только подтверждают точку зрения автора и придают неоценимое значение его книге, впервые вышедшей в свет в 2004 г. на сербском и английском языках.

История сербов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Внутри восточной и западной групп праславянской общности еще до эпохи Великого переселения существовали племенные союзы, названия которых позднее встречаются в разных частях заселенных славянами территорий. Названия хорваты, северцы (или северяне) и дулебы засвидетельствованы у восточных, западных и южных славян; названия сербы и ободриты — у западных и южных; название другувиты (или драговичи) — у восточных и южных. Современная наука не дает никаких достоверных данных о различиях между ними. Вероятно, это действительно были племенные союзы, существовавшие длительное время и осознавшие, что именно делает их одной общностью и отделяет от других. Важную роль в этом осознании, вероятно, играли легенды о происхождении, верования и символы культуры.

О том, насколько велико было участие в процессе переселений того или иного племенного союза, можно судить по территории, которую он в результате занял. Распространенность самоназвания племени на обширной территории говорит о том, что здесь селилась значительная его часть. Но и на таких территориях остались свидетельства о присутствии также других племен. Так, части древнего племени хорватов оставили следы в топонимике Эпира и Косова поля; следы сербской топонимики сохранились на хорватских землях (жупа [6] Жупа — область. — (Прим. пер).

Срб в Средние века), а также в Фессалии близ местечка Србица и по соседству с другувитами, заселившими территории Македонии и Фракии.

У нас нет никаких сведений, относящихся к эпохе переселений, и мы не можем сказать, как именно протекал этот процесс. Сохранились только записанные много позднее предания о том, как пришли на Балканы племена сербов и хорватов. В сочинении византийского императора Константина VII Багрянородного (Порфирогенета) (913–959) рассказывается о том, что хорваты и сербы пришли на Балканы во время правления императора Ираклия (610–641), то есть в период, когда первая волна славян уже прокатилась по всему полуострову. В данном сочинении говорится, что сербы откликнулись на приглашение императора и пришли в качестве его союзников и помощников в защите Византийской империи. Они переселились на полуостров из так называемой «Белой Сербии», находившейся по соседству с «Франачкой» (землями, которые впоследствии заселят венгры) и с «Белой», или «Великой», Хорватией. Однажды сын вождя «взял половину народа» и пришел к императору Ираклию, который его принял и дал ему для заселения край, прозванный Сервия (Србица) близ Салоник. Но здесь сербы долго не задержались: спустя некоторое время они захотели вернуться и уже перешли Дунай, но внезапно передумали и вновь потребовали от императора дать им землю. Тогда император предоставил сербам опустевшие пространства между Савой и Динарским массивом, выходившие к морю, по соседству с хорватами, которые также переселились на полуостров (из «Белой Хорватии») под предводительством троих братьев и двух сестер и несколько лет воевали с аварами.

У славянских племен, обосновавшихся на пространствах Балканского полуострова, не было единой политической организации. На территории их поселений вскоре возникло достаточно много больших и маленьких княжеств, что дало византийцам повод называть все эти земли характерным словом во множественном числе — склавинии. Известно, что первоначально словом «склавинии» византийцы называли славянские территории на другом берегу Дуная. Из всех тогдашних славянских поселений только об этом сохранились некоторые сведения благодаря одному византийскому руководству по военному искусству, предназначенному для воевавших против славян византийцев. Это сочинение носило чисто практический характер и потому содержало информацию только о конкретных врагах — славянах, а не о варварах вообще. В нем помимо прочего говорится, что славяне селились вблизи рек и лесов; что их поселения были расположены так, чтобы они могли поддерживать связь друг с другом; при этом они были хорошо защищены естественными препятствиями. Упоминается также, что славяне были земледельцами и хранили в своих жилищах запасы продовольствия и что помимо земледелия они занимались разведением скота. Как воины, славяне обладали упрямством и хитростью и владели особой тактикой. У них было легкое вооружение и легкие доспехи (разумеется, с точки зрения византийцев).

Пространства по другую сторону Дуная были испещрены большим количеством рек, территория между которыми была заселена множеством мелких племенных союзов. Ими управляли местные князья (архонты, reges). Одних византийцы покоряли, а других склоняли на свою сторону, опасаясь, что эти племена могут объединиться в своего рода «монархию» — сильную политическую структуру с единоличной властью.

После того как славяне расселились по всему Балканскому полуострову, в византийских источниках появляются упоминания о множестве «склавинии» на пространстве от Салоник до Константинополя, а позднее также в районах, расположенных выше далматинских городов. Сведения о славянах в период «темных веков» (после заселения ими Балкан) остаются скудными и соответствуют тому, что о них было известно, когда они еще проживали вне границ Византийской империи. Тем не менее уже около 670 г. появляются сведения об отдельных славянских племенах, населявших Салоникский регион. Некоторые вожди славян воюют с византийцами, другие ведут с ними переговоры. В то время как одни славянские племена держат Салоники в осаде, другие снабжают город продовольствием.

У нас нет сведений о количестве балканских «склавиний». Весьма приблизительную и неполную карту можно лишь отчасти реконструировать на основании скудных данных того времени, а также благодаря возникшим позднее названиям административных единиц, епископств и географических областей. На пространстве от Венского леса до Черного моря сохранилось около двадцати названий когда-то существовавших славянских княжеств и племенных союзов. У некоторых из них были названия общеславянского происхождения, например хорваты, сербы, северцы, драговичи, дулебы; у других названия возникли уже на новом месте обитания. Иногда они образовывались от древних названий рек (стримонцы, неретляне), иногда от древних названий населенных пунктов (карантанцы — от названия civitas Carantana, дукляне — от названия античного города Доклея).

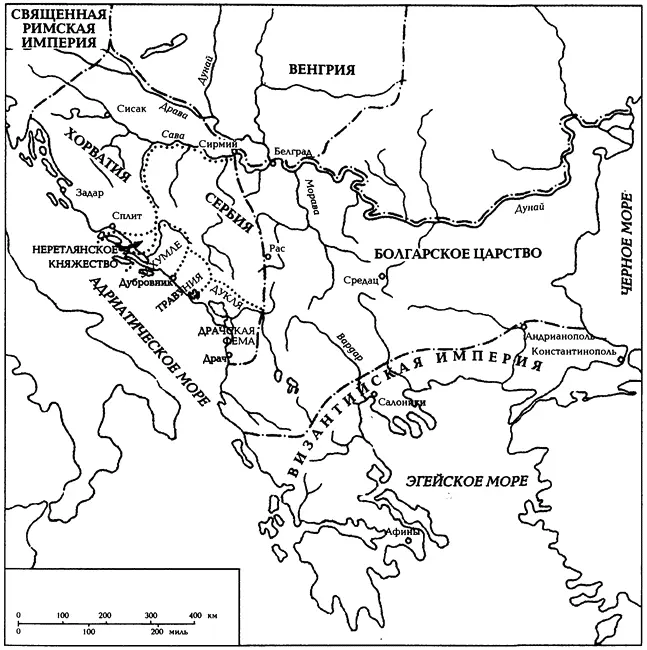

На пригодных для земледелия пространствах в карстовых полях между Динарским массивом и побережьем Адриатики, заселенных сербами, возникли княжества неретлян (от реки Цетина до реки Неретва), захумлян (от Неретвы до окрестностей Дубровника) итравунян (от Дубровника до Боки Которской). Сними непосредственно соседствовало княжество дуклян (в долинах рек Зета и Морач его граница тянулась от Боки до реки Бояна). В глубине полуострова все эти княжества граничили с обширной территорией, сохранившей племенное название Сербия. Преемственность сербам обеспечивала династия правителей, состоявшая из потомков того самого «сына вождя», который привел их на Балканский полуостров. Это весьма обширное сербское княжество Константин VII Багрянородный (Порфирогенет) называет «Крещеная Сербия», в отличие от некрещеной «Белой Сербии» на севере. На западе «Крещеная Сербия» граничила с Хорватией, прежде всего с ее наиболее продвинутыми на восток жупаниями Плива, Хлевена (Ливно) и Имота. Восточной приграничной областью «Крещеной Сербии» был Рас (близ современного города Нови-Пазар), за которым начиналась Болгария.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: