Олег Курбатов - Военная история русской Смуты начала XVII века

- Название:Военная история русской Смуты начала XVII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-146-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Курбатов - Военная история русской Смуты начала XVII века краткое содержание

Смутное время в Российском государстве начала XVII в. — глубокое потрясение основ государственной и общественной жизни великой многонациональной страны. Выйдя из этого кризиса, Россия заложила прочный фундамент развития на последующие три столетия. Память о Смуте стала элементом идеологии и народного самосознания. На слуху остались имена князя Пожарского и Козьмы Минина, а подвиги князя Скопина-Шуйского, Прокопия Ляпунова, защитников Тихвина (1613) или Михайлова (1618) забылись.

Исследование Смутного времени — тема нескольких поколений ученых. Однако среди публикаций почти отсутствуют военно-исторические работы. Свести воедино результаты наиболее значимых исследований последних 20 лет — задача книги, посвященной исключительно ее военной стороне. В научно-популярное изложение автор включил результаты собственных изысканий.

Работа построена по хронологически-тематическому принципу. Разделы снабжены хронологией и ссылками, что придает изданию справочный характер. Обзоры состояния вооруженных сил, их тактики и боевых приемов рассредоточены по тексту и служат комментариями к основному тексту.

Военная история русской Смуты начала XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ввиду возможных осложнений с Речью Посполитой с 1619 г. Передовой и Сторожевой полки были передвинуты соответственно в Дедилов и на Крапивну. Все расположение подчинялось задаче предотвращения прорыва татар в центральные уезды государства. Количество и дальность посылки степных «сторож» сократились, зато их численность была увеличена. События в Крыму и в Поволжье доставили передышку южнорусским окраинам: татары (не более нескольких сотен человек) не достигали засечной черты, а за некоторые годы об их появлении не упоминается.

Заключение. Военно-политические итоги Смуты

Смутное время вызвало преобразование российской политической системы, утратившей было прочность в связи с династическим кризисом. Власть вновь приобрела легитимность в глазах населения Русского государства. Гражданская война начала XVII в. отразилась в борьбе двух идей: с одной стороны, стихийной народной веры в «истинного Царя», получившего Божье благословение через «рождение от царского корени» или другими более мистическими способами, — с другой же — вполне рационалистического подхода верхушки общества к царскому избранию. Поиск компромисса обеих позиций поначалу выразился в избрании на престол иностранных принцев, однако это резко приблизило угрозу политической и религиозной катастрофы страны. Лишь новое соглашение враждующих лагерей в виде избрания на престол Михаила Федоровича Романова получило благословение Православной церкви и привело, наконец, к замирению сторон. Однако далее последовала ожесточенная борьба с последствиями Смуты — иностранной интервенцией, казачьими разбоями и отдельными рецидивами самозванчества — так что окончание этого периода нашей истории как в политическом, так и в более узком военном смысле следует отнести только ко времени Деулинского премирия 1618 г. И все же успешное завершение вооруженной борьбы было предопределено уже в 1612–1613 гг. сознательным и ответственным выбором «всея земли»; верность этому выбору стала нравственной основой разумной мобилизации сил и экономических средств страны для отпора врагу, а впоследствии создала условия для вполне успешной внешнеполитической «реконкисты» и расширения границ Русского государства в середине XVII — начале XVIII в.

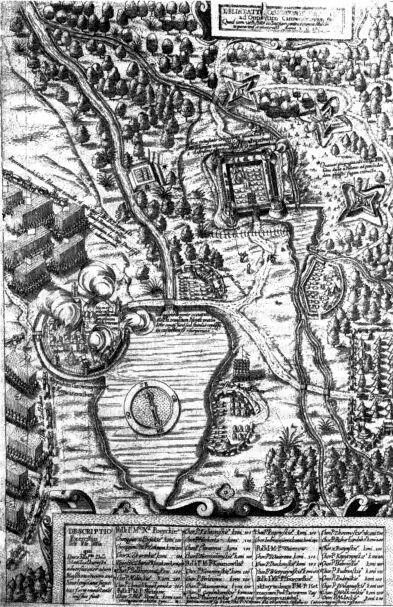

Боевые действия под Смоленском в 1632–1634 гг. Фрагмент гравюры В. Гондиуса, 1636 г.

Смута стала важным этапом в борьбе за первенство в Восточной Европе, которая началась с созданием крупных централизованных государств — России, Речи Посполитой и Швеции. Показательно, что кровавая русская междоусобица проходила на фоне отсутствия у соседних стран сколь-нибудь согласованных и продуманных амбициозных стратегий в отношении России. Так, в 1609 г. королевская пропаганда в Речи Посполитой попыталась объединить общество под лозунгом «колонизации» московских земель по образцу Испанских завоеваний, однако в качестве жизнеспособной долгосрочной программы эти фантастические тезисы явно не годились. Полную поддержку сословий Речи Посполитой получила лишь вооруженная борьба за Смоленск и Северскую землю; попытки короля или его сына занять московский престол натолкнулись на равнодушие и недовольство — в том числе с опасением чрезмерного усиления королевской власти внутри страны. Влиятельной политической силой Речи Посполитой также оказались наемные армии самозванческих гетманов и конфедерации королевского войска, однако заботились они лишь о вознаграждении своих «кровавых заслуг», не беспокоясь об интересах государства. Отсюда — катастрофа московского гарнизона 1612 г. и провал московского похода 1617–1618 гг., при общем превосходстве Речи Посполитой над Россией в людских и финансовых ресурсах и в военном потенциале. Как ни странно, Смута показала слабость Польско-Литовского государства, раздираемого внутренними противоречиями и неспособного к долгосрочной мобилизации своих сил.

Похожая ситуация наблюдается и в Швеции. Выдвинув дерзкий, но достаточно перспективный проект возведения шведского королевича на царский трон, наместник короля в Новгороде Яков Понтус Делагарди оказался в одиночестве в шведской политической элите. Захват приграничных русских крепостей в Прибалтике — вот максимум, дозволенный королевскими инструкциями. Более масштабное участие в чужой гражданской войне, при зыбкости собственного внутреннего и международного положения, вызывало серьезное беспокойство. В итоге шведы вполне удовлетворились отторжением от России Корелы и Ижорской земли, возвратив без боя Новгород с его обширными областями. Былой антипольский союз России и Швеции (1608–1611) вскоре стал базой для возобновления военно-политического сотрудничества уже в эпоху Смоленской войны (1632–1634).

Четвертая влиятельная сила в Восточной Европе — Крымское ханство — оказалась вообще не заинтересована в ослаблении России за счет Польско-Литовского государства и большую часть времени придерживалась нейтралитета, выступая иногда даже в качестве военного союзника московских властей из-за перманентной собственной смуты в Бахчисарае, а также из-за разницы интересов Крыма и Османской империи. Крымско-татарская элита не стала возрождать прежние агрессивные планы по отторжению от России Казани и Астрахани — при том, что в условиях Смуты эти области долгое время были ослаблены в военном отношении и даже находились в конфронтации с центральными властями. Ввиду разногласий между соседями международное положение Русского государства в эпоху Смутного времени оказалось несравненно более выгодным по сравнению с периодом окончания Ливонской войны (1578–1584), что помогло ему избежать национальной катастрофы и свести потери от иностранной интервенции пусть к значительным, но локальным территориальным уступкам.

Бедствия Смутного времени: городские восстания, казачьи грабежи и разбои, нападения интервентов, татарские набеги и карательные действия правительственных войск — нанесли огромный урон мирному населению и опустошили ряды служилых людей Русского государства. Колоссальные потери понесла и верхушка служилого сословия — думные и московские чины и выборное дворянство. Эта ситуация, как и обстановка гражданской войны в целом, привела к определенному упрощению «разрядной» структуры московской рати. От обычного в годы правления Бориса Годунова «разряда на пять полков» (Большой, Передовой, Сторожевой, Правой и Левой руки), постоянно вызывавшего местнические споры между воеводами, правительство царя Василия Шуйского отказалось уже в 1606–1608 гг. Последним (и единственным за всю Смуту) Государевым походом, с разрядом на 7–8 полков, стал поход Василия Шуйского на Тулу против Болотникова и Лжепетра в 1607 г. После этого даже главные силы русской армии, в походах на Волхов (1608) или Смоленск (1610), стали расписываться не более чем на три полка — Большой, Передовой и Сторожевой. А с восстанием городов против правительства Семибоярщины и сбором Подмосковного ополчения и эта структура естественным образом отмерла — полки в Подмосковных таборах подчинялись своим уездным воеводам и головам, выбор которых был одобрен советами земских людей на местах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: