Александр Доманин - Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории

- Название:Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-02885-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Доманин - Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории краткое содержание

Война – квинтэссенция конфликта. Но в каждой войне есть и собственные ключевые точки. Это битвы, во многом определяющие сам ход истории. Это далеко не всегда самые кровавые и ожесточенные сражения – больше того, они могут быть и не самыми крупными в каком-то конфликте. Но это те битвы, которые становятся, если выразиться техническим языком, «реперными точками истории». О 100 таких сражениях и пойдет речь в нашей книге…

Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

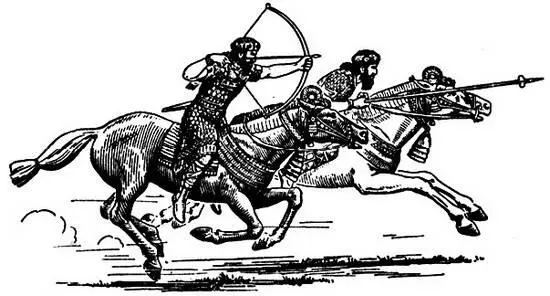

Ассирийские всадники

Атаки мидийцев и халдеев происходили весной, когда из-за паводка Тигр разливался особенно широко. К тому же хлынул ливень. Одна из плотин не выдержала напора и рухнула. Вода подошла к крепостной стене и образовала пролом, в который устремились осаждавшие. В этот момент Сарданапал, охваченный страхом, понял, что сбылось пророчество, гласившее, что «многие ассирийцы погибнут в воде». Он заперся вместе со своими сокровищами и наложницами в одном из дворцовых помещений, после чего приказал слугам поджечь помещение, предпочитая сгореть, нежели стать рабом у мидийцев.

Дворцы Ниневии и ее стены были разрушены, жители перебиты или угнаны в рабство, а богатства, свезенные со всех покоренных стран, разделены между победителями. Ниневия была разрушена полностью, что дало античному автору Лукиану основание вложить в уста крылатого Меркурия обращенную к перевозчику в страну мертвых Харону фразу: «Что касается Ниневии, мой добрый перевозчик, то она разрушена так, что от нее не осталось и следа, трудно даже сказать, где она в свое время находилась».

Так пала одна из самых могущественных империй в мировой истории. Ушла в небытие на двадцать пять столетий и великая Ниневия. Ее развалины были почти случайно открыты только в XIX веке английским археологом Лэйярдом.

Взятие Киром Вавилона

538 год до н. э.

После покорения Лидии персидский царь Кир начал медленное наступление на Вавилон. Его стратегия сводилась к тому, чтобы прежде всего изолировать Вавилон от внешнего мира. Результатом этой изоляции был значительный упадок торговли Вавилона, что вызвало недовольство вавилонских торговых кругов. Многочисленные иноземцы, находившиеся в вавилонском плену, ожидали прихода персов, особенно иудеи и финикийцы.

Весной 539 года до н. э. персидская армия двинулась в поход на Вавилон. В этот критический момент Угбару, наместник области Гутиум (вавилонская провинция к востоку от среднего течения Тигра), изменил царю Набониду и перешел на сторону Кира. По словам знаменитого греческого историка Геродота, при переправе через Гинд (современная Дияла) одна из священных белых лошадей утонула в нем. Кир в гневе приказал наказать реку. В течение лета персидское войско прорыло триста шестьдесят каналов и отвело воду из реки. По всей видимости, Кира задержали гидравлические сооружения Навуходоносора, приведенные в действие и залившие водой все пространство от Описа и Сиппара к югу, отрезав таким образом Вавилон от вражеской армии.

До нас дошло также интересное описание Геродотом укреплений Вавилона, относящихся к концу VII века до н. э. Данные, которые приводятся в этом описании, подтверждены раскопками. Теперь известно, что Вавилон был окружен тремя стенами толщиной соответственно 7, 7,8 и 3, 3 метра. На одной из стен было около трехсот башен, расположенных одна от другой на расстоянии сорок четыре метра. Стены опоясывал глубокий и широкий ров, наполненный водой. Каждая стена имела большое количество ворот, окованных медью. Город Вавилон был самой мощной крепостью своего времени.

«Наказание реки», которое Геродот представляет как самодурство, было на самом деле вполне обдуманным предприятием – снова спустить воду с затопленной местности и сделать её проходимой. Только после этого Кир продолжил поход. Вавилонское войско встало лагерем у города Опис, прикрывая переправы через Тигр. Но Кир в 20-х числах сентября неожиданно обошел Мидийскую стену с запада. Посланный Киром корпус Угбару осадил Вавилон, в котором находился сильный гарнизон во главе с сыном Набонида Валтасаром. Сам же Кир ударил в тыл стоящей у Описа армии Набонида. В сражении у Описа, которое произошло в самом конце сентября, вавилонская армия потерпела жесточайшее поражение и бежала. Набонид с немногими приближенными хотел отступить к Вавилону, но путь туда был отрезан войсками Угбару, и Набонид укрылся в Борсиппе. 10 октября был захвачен без боя Сиппар, а 12 октября, согласно вавилонским источникам, Угбару вступил в Вавилон. Как пишет Геродот, Кир велел отвести реку и вступил в город по её руслу, в то время как жители справляли какой-то праздник. Но современная событиям Вавилонская хроника ничего об этом не говорит, и поэтому многие историки считают сообщение Геродота недостоверным. Валтасар, пытавшийся оказать сопротивление персам в центре города, был убит.

Согласно Библии, в ночь взятия Вавилона персами на устроенном Валтасаром последнем пиру, он святотатственно использовал для еды и напитков священные сосуды, вывезенные его отцом из Иерусалимского храма. В разгар веселья на стене появились начертанные таинственной рукой слова на иврите: «мене, мене, текел, упарсин». Пророк Даниил истолковал надпись, в переводе с иврита означающую: «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено», – и расшифровал ее как послание Бога Валтасару, предсказав скорую гибель ему и его царству. В ту же ночь Валтасар погиб.

Угбару, наместник Гутиума, который командовал персидскими войсками, вступившими в Вавилон, немедленно принял меры по предотвращению в городе резни и грабежей. Набонид, узнав о падении Вавилона и гибели Валтасара, покинул Борсиппу, вернулся в Вавилон и добровольно сдался в плен. 29 октября 539 года до н. э. в город вступил и сам Кир, которому была устроена торжественная встреча. «3-го арахсамну (29 октября), – продолжает хроника, – Кир вступил в Вавилон. [Улицы] перед ним были устланы ветвями. Мир в городе был установлен. Кир объявил мир всему Вавилону». Пленный Набонид без лишнего шума был отправлен в почётную ссылку в отдаленную Карманию на востоке Ирана, где и окончил свои дни.

В официальной вавилонской историографии события были изображены так, будто вообще никакой войны с персами не было, а если и имели место отдельные инциденты, вроде битвы при Описе, то в них повинен был только Набонид, но никак не Вавилон. Кир охотно принял эту версию вавилонской олигархии, ибо она вполне отвечала его интересам, и постарался подкрепить её делами. Жителям вавилонских городов были обещаны мир и неприкосновенность. Сначала Кир назначил царём Вавилона своего старшего сына и наследника Камбиса, но спустя несколько месяцев, видимо, по политическим мотивам, Кир отстранил сына от власти и короновался сам.

Захватив Месопотамию, персидский царь формально сохранил Вавилонское царство и ничего не изменил в социальной структуре страны. Вавилон стал одной из царских резиденций, вавилоняне продолжали занимать преобладающее положение в государственном аппарате, а жречество получило возможность возродить древние культы, которым Кир всячески покровительствовал. В надписях на кирпичах он выступает и почитателем вавилонских богов, и благодетелем Эсагилы и Эзиды. Более того, власть Кира в Вавилоне не рассматривалась как чужеземное господство, так как он получил царство «из рук бога Мардука», исполнив древние священные церемонии, и принял титул «царь Вавилона, царь стран». Однако фактически Вавилония из самостоятельного царства превратилась в сатрапию державы Ахеменидов и лишилась всякой независимости во внешней политике, да и внутри страны высшая военная и административная власть теперь принадлежала персидскому наместнику (по-вавилонски bel-pahati – «областеначальник») Вавилона и Заречья, то есть всей Нововавилонской империи. Этим «областеначальником» Кир назначил Угбару, которого греки звали Гобрием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: