Владимир Побочный - Ржевско-Вяземские бои (08.01-28.02.1942 г.). Часть 1

- Название:Ржевско-Вяземские бои (08.01-28.02.1942 г.). Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Астерион»f0edbaa9-50c8-11e2-956c-002590591ea6

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-900995-07-6, 978-5-900995-12-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Побочный - Ржевско-Вяземские бои (08.01-28.02.1942 г.). Часть 1 краткое содержание

События Ржевско-Вяземских боев часто интерпретируются с большими жертвами, понесенными Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. В этом частично есть своя правда. Цель данной книги заключается в том, чтобы более подробно и объективно разобраться во всех происходящих событиях того тяжелого для страны времени.

Одной из причин трагедии в гибели советских солдат являлось слабое руководство Ставки ВГК, командования Западным фронтом во главе с генералом Г. К. Жуковым, их грубые тактические ошибки. Вместо того, чтобы укреплять Красную Армию, способствовать ее успехам, в рядах армии проводились жесткие репрессии, карательные меры, причем зачастую ни в чем неповинные офицеры и солдаты расстреливались, как правило, перед ротами или батальонами.

Но все же, как бы ни складывалась дальнейшая судьба нашей Родины, мы не должны забывать о том, что Ржевско-Вяземские бои, длившиеся 103 дня, сыграли важную роль в освобождении от гитлеровских захватчиков Московской, Тульской, многих районов Калининской и Смоленской областей. Мы должны свято чтить память об исключительной доблести, мужестве и массовом героизме наших защитников московских, сибирских, уральских, дальневосточных и других воинских частей и соединений нашего бывшего многонационального Союза Советских Социалистических Республик.

Собранные по крупицам архивные, публицистические и другие материалы показывают, что подавляющее большинство тех, кто сражался за нашу Родину, не оставили нам воспоминаний, что затрудняло составление данной книги. В основном в этом и заключается ценность книги, которая позволяет глубоко познать в каких условиях добывалась нелегкая Великая Победа.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

Ржевско-Вяземские бои (08.01-28.02.1942 г.). Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

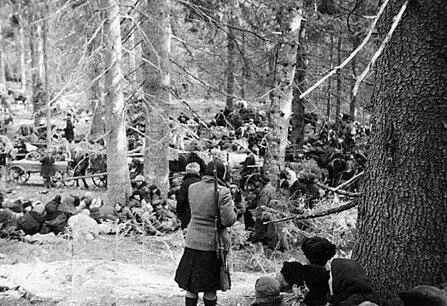

Партизанский отряд в лесу

В это же время . После окружения вражеской группировки в районе Демянска перед Северо-Западным фронтом продолжает стоять задача как можно быстрее ликвидировать ее, а затем оказать помощь Ленинградскому и Волховскому фронтам в прорыве блокады Ленинграда. Первостепенное значение приобретает фактор времени. Следовало немедленно начать разгром окруженного противника, чтобы не дать ему возможности оправиться от понесенных потерь и создать прочную круговую оборону.

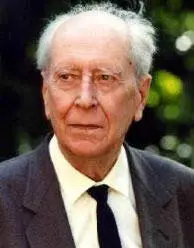

Научный сотрудник Эрмитажа Н. Никулин, воевавший на Ленинградском фронте, пережитое описал в своей потрясающей по трагизму правде книге:

«Много убитых видел я на войне, но такого зрелища, как на Погостье (в пригороде Ленинграда) зимой 1942 г., видеть больше не довелось… Штабеля трупов у железной дороги выглядели зимой как заснеженные холмы, и были видны лишь тела, лежащие сверху. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы зимних боев 1942 г. На них рядами лежали морские пехотинцы в бушлатах и широких брюках «клеш». Еще выше – сибиряки в полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе 1942 г. Потом – политбойцы в ватниках и тряпичных шапках (такие шапки выдавали в блокадном Ленинграде). Здесь смешались трупы солдат многих дивизий, штурмовавших железнодорожное полотно… Всю жизнь меня преследует один сон: горы трупов у железнодорожной насыпи. Самое страшное, что этот сон продолжается и становится явью. Говорят, что война не закончена, пока не будет похоронен последний павший на ней солдат» (к. 47).

Воинкое захоронение в дер. Погостье

В этот же период . Ужас голода охватывает жителей Ленинграда. Академик Дмитрий Лихачев вспоминал: «Люди ели дуранду – фуражный корм для скота. Ели столярный клей. В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. В институте в то время я ел дрожжевой суп. Делался он так: заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей.

Однако даже такой суррогат пищи можно было получить только по карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили… лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан.

Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков – молодых и талантливых.

Но зоологи сохранились: многие умели охотиться… На Лахтинской улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские собаки в Физиологическом институте тоже были все съедены.

Появились специфические движения пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который в них ели, был совершенно жидким, без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» – это ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»). Тогда-то у нас на подоконнике и умерла от истощения мышь…».

Дмитрий Сергеевич Лихачев

В портах Северной Норвегии находятся линейный корабль «Тирпиц», 3 тяжелых и 1 легкий крейсера, 16–20 эскадренных миноносцев, 18–20 подводных лодок, более 30 сторожевых кораблей и тральщиков. Эти силы совместно с 5-м немецким воздушным флотом нарушают движение на внешних и внутренних коммуникациях ведущих в наши северные порты (к. 1).

Линейный корабль «Тирпиц»

Из архивных документов и материалов текущего дня

№ 0954 24 февраля 1942 г.

В директиве Ставки Главного Командования от 10.1.42 № 03 указывалось об организации артиллерийского наступления как новом методе арт. обеспечения наступления пехоты, однако имеют место ряд случаев, когда некоторые командиры частей и соединений продолжают практиковать методы артподготовки, непроизводительно расходуя большое количество снарядов.

Так, командир 11 гв. сд 10 февраля 1942 г. приказал провести 45 мин. артподготовку, в результате израсходовал 1050 снарядов и 507 РС, не добившись положительных результатов.

Начарт 352 сд (20-й армии) майор Романов 26.1 провел артподготовку и израсходовал 605 снарядов, не подавив огневой системы противника.

21 и 22 января арт. 133 сд вела огонь по площади без всякого наблюдения, в результате выпустила большое количество снарядов, а начарт 5 гв. сд майор Садовничий 1 гв. арт. полком открыл огонь по предполагаемым дзотам на выс. 170, 6 в районе д. Гребнево, на самом же деле наличие дзот на этой высоте не подтвердилось.

Директивное письмо Ставки частям 20 армии доведено с большим опозданием, а некоторые соединения не имеют даже этого документа в своих штабах.

Начальник артиллерии фронта приказал:

1) Проверить наличие в артиллерийских частях директивы Главной Ставки за № 03 от 10.1.42 и знание ее командным составом.

2) Прекратить практику проведения артподготовки и непроизводительный расход снарядов на нее, поняв, что артподготовка как метод арт. обеспечения пехоты на сегодня уже устарела.

3) Объяснить командному составу артиллерийских частей, что артиллерийское наступление есть сочетание огня артиллерии с движением пехоты, а основным методом проведения этого наступления будет наблюдаемый огонь по хорошо разведанным целям.

Начальник штаба УНАРТ Запфронта полковник БАРСУКОВ (ЦАМО, ф. 208, оп. 2540, д. 9, л. 8–9)Секретно

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: