Владимир Побочный - Весенне-летние бои (21.04.-16.07.1942 г.)

- Название:Весенне-летние бои (21.04.-16.07.1942 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Астерион»f0edbaa9-50c8-11e2-956c-002590591ea6

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-900995-07-6, 978-5-900995-14-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Побочный - Весенне-летние бои (21.04.-16.07.1942 г.) краткое содержание

Попытки переписать историю Великой Отечественной войны стали возникать сразу после ее окончания. Но особое тяготение к изменению ее появилось в постсоветский период. Одна из причин заключается в том, что за последние годы ушли от нас многие участники Великой Отечественной войны, воспитанные на патриотических традициях своих предков. В то же время резко поменялись человеческие ценности, нравственные ориентиры, в основе которых – стяжательство, коррупция. Стали забываться лучшие качества нашего народа такие, как талант, трудолюбие, любовь к России.

Задача данной книги заключается в том, чтобы на героических примерах своих отцов и дедов воспитывать современное образованное и здоровое поколение, готовое в любой момент по их примеру встать на защиту Отечества.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

Весенне-летние бои (21.04.-16.07.1942 г.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Г. Для достижения цели операции необходимо обеспечить быстрое продвижение войск за р. Дон на юг, поскольку к этому вынуждает небольшая продолжительность благоприятного времени года.

III. Авиация

Наряду с непосредственной поддержкой сухопутных сил задача авиации состоит в усилении прикрытия с воздуха района развертывания группы армий «Юг». В особенности это относится к железнодорожным мостам через р. Днепр.

Если будет установлено, что противник сосредоточивает свои силы для наступления, необходимо парализовать его коммуникации и железные дороги, ведущие к району боев. Для этого в первую очередь – разрушить железнодорожные мосты через р. Дон.

Перед началом операции концентрированными ударами обеспечить уничтожение авиации противника и его аэродромов в районе наступательных операций.

Следует учитывать возможность быстрого перебазирования авиации на центральный и северный участки фронта; для этого по возможности сохранить существующие аэродромы.

IV. Военно-морской флот

На Черном море главная задача военно-морского флота, насколько это позволяют имеющиеся в распоряжении боевые и сторожевые корабли, а также тоннаж грузовых судов, состоит в том, чтобы частично взять на себя подвоз снабжения для сухопутных сил и авиации.

Ввиду того что русский Черноморский флот еще сохранил свою боеспособность, особенно важно быстрое приведение в боевую готовность легких боевых кораблей, переводимых в Черное море.

Безопасность плавания в Балтийском море должна быть обеспечена путем блокады русских военно-морских сил во внутренней части Финского залива.

V.

Еще раз напоминаю всем участвующим в подготовке операций инстанциям о моих указаниях относительно сохранения тайны. О характере отношений к союзникам мною будут даны дополнительные указания.

VI.

О планах подготовки трех видов вооруженных сил к намеченным операциям и о ходе ее проведения докладывать мне через ОКВ.

Адольф Гитлер319-й день войны

Войска Юго-Западного фронта (командующий – Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко) готовятся к наступлению.

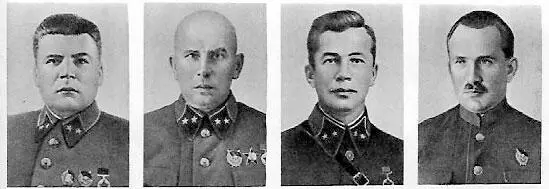

Р. Я. Малиновский, А. И. Лопатин, Ф. М. Харитонов, С. Г. Горшков

А. М. Городнянский, Д. И. Рябышев, А. А. Гречко

6 мая к народам Чехословакии обращаются 28 политических деятелей Чехословакии, в том числе К. Готвальд, Я. Шверма, В. Копецкий, находившиеся в Москве. Они пишут: «Времена пассивного сопротивления миновали. Наступил час решительных действий. Чешский народ показал свое величие в страдании. Ныне ему предстоит показать свое величие в активной борьбе. И мы твердо убеждены, что он выдержит историческое испытание». Воззвание заканчивалось словами: «Наш народ – член могучей семьи славянских народов, родной брат великого русского народа, который своей священной отечественной войной возглавляет борьбу всего славянства и всего передового человечества. Перед нами неотразимый пример доблестной Красной Армии, славных советских партизан, беспощадно разящих врага».

Советские партизаны в засаде

Вспомним как это было…

В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над нашими частями листовки: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока, потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли».

Чтобы доказать, что город Ленина жив, 6 мая 1942 года Ленгорисполком принял решение о проведении футбольного матча на стадионе “Динамо”.

Непросто было набрать 22 человека. Для проведения этого матча с передовой были отозваны бывшие игроки. Футболисты понимали, что своей игрой они обрадуют ленинградцев и покажут всей стране, что Ленинград жив. Команда «Динамо» почти полностью была составлена из футболистов, выступавших до войны за этот клуб, в то время как заводская команда была разнородной – играли те, кто просто умел играть и кто был достаточно крепок для игры в футбол, ведь сил у голодных жителей Ленинграда еле хватало, чтобы просто передвигаться.

Из воспоминаний вратаря «Динамо» Виктора Набутова: «Я посмотрел на своих товарищей: бледные, осунувшиеся, но все тщательно выбриты и подстрижены. Команда вспомнила свои прежние обычаи: это было законом – на матч выходить, как на парад…”

Не все спортсмены смогли выйти на поле. Слишком сильное истощение не позволило им принять участие в игре. С огромным трудом смог играть выписавшийся из госпиталя после тяжёлой стадии дистрофии полузащитник «Зенита» А. Мишук. Первый же мяч, принятый им в игре на голову, сбил его с ног.

Поле стадиона «Динамо» было «распахано» воронками от бомб. Играть на нем было нельзя. Играли на резервном поле этого стадиона. Горожан о матче не предупреждали. Болельщиками были раненые из соседнего госпиталя.

Матч состоял из двух укороченных таймов по 30 минут. Встреча проходила без замен. Второй тайм футболисты провели под бомбежкой. Как смогли истощенные и измотанные игроки провести на поле все это время, никому неизвестно.

Поначалу медленные передвижения по полю этих людей мало напоминали спортивное состязание. Если футболист падал – встать самому не было сил. Зрители, как и в довоенные годы, подбадривали футболистов. Постепенно игра наладилась. В перерыве на траву не садились, знали – сил подняться не будет. После матча игроки покидали поле в обнимку, так было легче идти. Матч в осажденном городе дался нелегко. Это был подвиг!

«После игры слегка прихрамывал, боль сковала мышцы, но все это было ничто по сравнению с тем, что испытывал каждый, – сказал игрок «Динамо» Борис Орешкин. – Мы поняли, что в футболе заключено нечто большее, чем только игра. В тот день футбол оказался нашим новым оружием, а старый мяч – символом презрения к врагу».

Стадион «Динамо». Футбольный матч 31 мая 1942 г.

Вечером того же дня немецкий коммунист Фриц Фукс, работавший на ленинградском радио, передал в эфир слова, прозвучавшие над фашистскими окопами: «Здесь Ленинград. Здесь Ленинград… Сегодня у нас был футбольный матч!».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: