Сергей Казаков - Загадки и легенды русской истории

- Название:Загадки и легенды русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс

- Год:2005

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-06114-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Казаков - Загадки и легенды русской истории краткое содержание

Книга освещает малоизученные факты русской истории X — XX вв. В ней в хронологической последовательности рассмотрены исторические события Древней Руси, Московии, Российской империи, имевшие большое значение для нашей страны, но по различным причинам освещенные либо не полностью, либо замолчанные. Не обойдены вниманием и события, имевшие место в советский период.

Книга рассчитана на историков, студентов, преподавателей школ и вузов, на всех, интересующихся историей государства Российского.

Загадки и легенды русской истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вернувшись из ханской ставки, Александр Ярославич собрал войско и вторгся во владения Ордена. Развитие событий подсказывает, что в разговорах с Бату-ханом князь Александр, возможно, получил «добро» монгольского владыки дать небольшую острастку «нарушителям конвенции» — рыцарям, вознамерившимся изменить сложившийся статус-кво на побережье Балтики.

Здесь мы подходим к основной теме главы — легендарному Ледовому побоищу. Эта битва по праву включена в антологию мирового военного искусства, она внесена в британский энциклопедический словарь «Битвы мировой истории». В российской исторической науке принято считать, что Ледовое побоище окончательно остановило натиск Ордена на русские земли, и что Александр Невский своей «вооруженной борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией… избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии (Ватикана. — Авт.) с Ордой» {31} 31 Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 153.

. Князь Александр Ярославич признан родоначальником политики московских князей, политики возрождения России.

Вместе с этим, Ледовое побоище окружено множеством легенд, исторических мифов и загадок. В упрощенном виде это выглядит так:

— почему профессиональные воины — рыцари Ливонского Ордена, а с ними тевтонцы и рыцари датского короля позволили заманить себя на весенний лед;

— был ли в действительности лед на Чудском озере в субботу 5 апреля 1242 г, и почему сообщается только об утонувших немцах и кнехтах, неужели лед расходился избирательно, только под ногами рыцарей.

И, наконец, вопрос с оттенком сенсационности: немецкая хроника сообщает об участии в Ледовом побоище на стороне русского войска «вспомогательного отряда» всадников Золотой Орды. Соответствует ли это исторической правде? Если да, то что это: случайный эпизод или и в более поздние времена ордынцы обороняли русские земли от очередного Drang nach Osten?

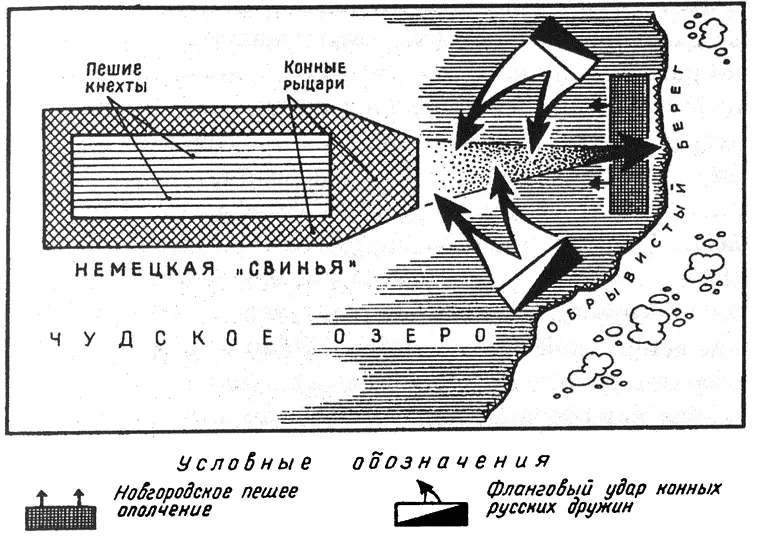

Постараемся отвечать в порядке поставленных вопросов. После освобождения Пскова войско Александра Невского вторглось в земли Ордена и начало заниматься на западном берегу Чудского озера фуражированием, провоцируя немцев на ответные действия. Глубоко вперед Александр выдвинул несколько разведывательных отрядов. И в районе Мосте конный отряд Домаша Твердиславича очутился в расположении главных сил рыцарского войска и был разбит. Лишь небольшая часть уцелевших воинов вернулась к своим. Однако задача была выполнена, удалось выяснить направление движения рыцарского войска — оно шло к Псковскому озеру. Александр отошел на русский берег и поставил свое войско на Узмени, неширокой протоке между Псковским и Чудским озерами, вблизи Вороньего камня — скалы, возвышавшейся над озерным льдом метров на пятнадцать. Это позволяло ему наблюдать за приближающимся противником.

Путь через Узмень был наиболее удобным для перехода немцев через скованную льдом водную массу. Свое войско Александр поставил на мелководном, промерзшем до дна прибрежном участке Узмени, вплотную к лесистому и обрывистому восточному берегу. Правое крыло войска Александра прикрывала покрытая слабым льдом речка Сиговица. Рыцарям, вторгавшимся в чужую землю, не были известны природные особенности этой местности. С правого фланга русских лед был особенно хрупким и рыхлым, потому что в Сиговице били подземные ключи. Используя характер окружающего ландшафта, Александр блестяще все рассчитал. Главный замысел состоял в том, чтобы пропустить всю массу атакующих сквозь центр пешей рати так, чтобы они уперлись в высокий, занесенный глубоким снегом берег Узмени, а затем ударами с двух сторон опрокинуть рыцарей на хрупкий лед Сиговицы. Что князю Александру и удалось.

Имея опыт боевых действий с Орденом, Александр знал, что рыцари, как правило, применяют особое, трапециевидное построение, наступая узкой и очень глубокой колонной. На Руси это называли «свиньей».

Вытянутый тупой клин спереди, сзади и по бокам был окружен рыцарской конницей, в середине трапеции находились кнехты, пешие воины, в основном покоренные немцами эсты. Это боевое построение показало большую эффективность в борьбе рыцарей против прибалтийских племен. Зачем же изменять тактику, приносящую победы?

Дальше все пошло по плану Александра. Смяв центр русского войска, немцы посчитали дело сделанным. Обычно в таких случаях начинался разгром противника: «трапеция» разворачивалась и, обхватывая ошеломленного врага с двух сторон, окружала и уничтожала его. На этот раз вышло по-иному. Предвкушавшие близкую победу рыцари, пройдя сквозь строй пешцев, не обнаружили перед собой поля для перестроения и, упершись в обрывистый берег, сбились с темпа атаки. В глубоком снегу тяжелые немецкие кони увязли, рыцарский строй смешался и остановился. Так происходит, когда, пытаясь расколоть полено, наносят сильный удар топором. Быстро войдя в полено, топор застревает и оказывается зажатым с двух сторон. Вот и немецкий «топор» попал в русские «тиски». О том, что произошло дальше, лаконично свидетельствует сохранившаяся орденская хроника:

Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены…

Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели.

Отдельные историки ставят под сомнение сам факт наличия в апреле льда на Чудском озере. Некоторые даже предлагали — в 80-е годы прошлого века — провести эксперимент: пустить по озерному льду в апреле две тысячи всадников, закованных в железо и построенных стремя к стремени. Выдержит это лед? Выше мы уже говорили об исследованиях Е.П. Борисенкова и В.М. Приселкова, изучавших природные явления в XI–XVIII вв. по русским летописям. Так вот, результаты этих разработок говорят о своего рода «ледниковом периоде», обрушившемся на северо-восток европейского континента во второй четверти XIII в. И ничего удивительного нет в том, что в апреле 1242 г. Чудское и Псковское озера покрывал прочный лед.

К примеру, в 1987 г., именно в первой декаде апреля, на Нижнем Дону стояли морозы, доходившие днем до минус 5 °С, снег же держался даже в больших городах почти до мая. Это происходило в южных районах России. У Карамзина, жившего до современной эпохи глобального потепления, наличие льда в апреле 1242 г. на северо-западе Руси сомнений не вызывало: «Еще зима продолжалась тогда в апреле месяце, и войско могло безопасно действовать на твердом льду».

Александр Невский увлек братьев-рыцарей на хрупкий лед Сиговицы. Завоеватели, еще не успевшие изучить особенности русской северной природы, дружно пошли на дно — тяжелое железо свое дело сделало. Утонуло, видимо, не очень много: на тонкий лед русские успели загнать только часть рыцарского войска. Несомненно, что вместе с рыцарями в ледяную воду попали и русские воины. Вполне возможно, что часть их утонула. Однако боевые доспехи новгородцев и суздальцев были на несколько порядков легче рыцарских доспехов. К тому же, русские знали, в какое место они загоняли немцев, и, безусловно, старались по возможности не составлять им компанию. «И бысть сеча ту велика немцем и чуди… Немци ту падоша, а чудь (предки нынешних эстонцев. — Авт.) даша плеща» {32} 32 Гейденштейн Рейнгольд. Записки о Московской войне (1578–1582) — СПб., 1889. С. 195.

, — показали свои плечи, убегая от русских мечей и ордынских сабель.

Интервал:

Закладка: