Сергей Казаков - Загадки и легенды русской истории

- Название:Загадки и легенды русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс

- Год:2005

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-06114-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Казаков - Загадки и легенды русской истории краткое содержание

Книга освещает малоизученные факты русской истории X — XX вв. В ней в хронологической последовательности рассмотрены исторические события Древней Руси, Московии, Российской империи, имевшие большое значение для нашей страны, но по различным причинам освещенные либо не полностью, либо замолчанные. Не обойдены вниманием и события, имевшие место в советский период.

Книга рассчитана на историков, студентов, преподавателей школ и вузов, на всех, интересующихся историей государства Российского.

Загадки и легенды русской истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

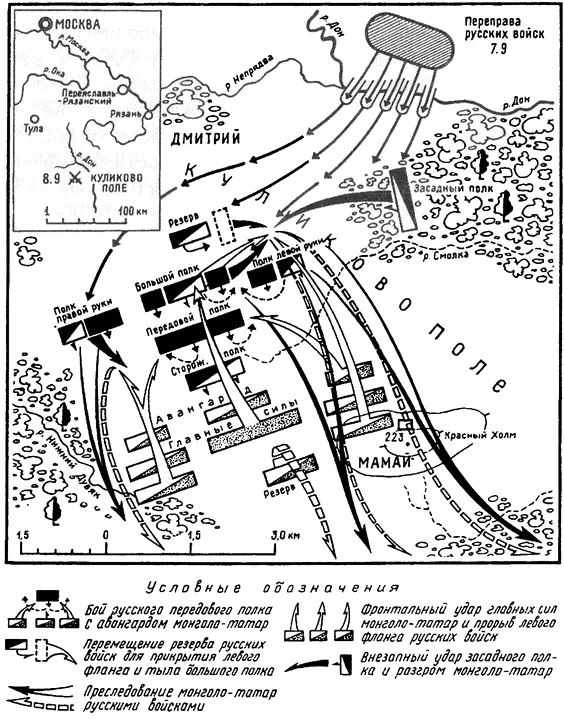

История не знает сослагательного наклонения, но что произошло бы 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, если бы, пойдя навстречу стремлению Владимира Серпуховского, Волынский бросил бы Засадный полк в бой прежде, чем это нужно? Ответ, по нашему мнению, очевиден.

Нам остается разрешить еще одну загадку: с кем же сражалось русское войско? В энциклопедиях, учебниках и в художественных произведениях ответ однозначен: с главными силами Золотой Орды. В таком случае необходимо определить, что такое Золотая Орда и что такое Мамаева Орда. В последнем издании «Большой Советской Энциклопедии» (том 13), в статье «Куликовская битва», сообщается, что «на Куликовом поле был нанесен сильный удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад». И там же, в статье «Золотая Орда», сказано, что «при хане Тохтамыше (1380–1395) прекратились смуты и центральная власть стала контролировать основную территорию Золотой Орды». Налицо противоречие: с одной стороны, утверждается, что Куликовская битва ускорила распад Орды, с другой стороны, утверждается, что произошло ее укрепление после двойного разгрома Мамаевой Орды — в сентябре 1380 г. Дмитрием Донским и весной 1381 г. — настоящим ханом Золотой Орды Тохтамышем.

Известно, что Мамай начинал свою военную карьеру крымским темником — командующим золотоордынской группировкой в Крыму и прилегающих к нему причерноморских и приазовских степях. В период 1360–1375 гг. ему удавалось четыре раза захватывать столицу Золотой Орды — Сарай. Однако, как отмечают современные исследователи, при появлении претендентов, обладавших законными правами на великое ханство (для этого необходимо быть «принцем крови» — потомком Чингис-хана), Мамай всякий раз отступал. Ему переставали повиноваться главные мурзы и эмиры.

Точно так и вышло весной 1381 г., когда Мамай, собрав большое войско из причерноморских народов, преимущественно половцев (кипчаков), двинулся было на Москву, горя жаждой реванша за куликовское поражение. Однако в районе нынешнего Мариуполя его перехватило настоящее войско Золотой Орды во главе с законным ханом Тохтамышем. Большого сражения не было. Как сказано в Троицкой летописи: «Мамаевы же князья, сойдя с коней, изъявили покорность царю Тохтамышу (на Руси в то время «царем» называли только хана Золотой Орды. — Авт.) и поклялись ему по своей вере и стали на его сторону, а Мамая оставили поруганным» {43} 43 Повести о Куликовской битве. — М., 1959. С. 237–238.

. Кстати, тех, кого принято называть «татарами», в войске крымского темника не было (не считая ближайшего окружения). Оно состояло, по утверждению русского «Сказания о Мамаевом побоище», из «бессермены и Армены, Фрязи, Черкассы, Ясы и Буртаны», т. е. из жителей Причерноморья и Северного Кавказа {44} 44 Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Современный взгляд., М.: Чарли, 1997. С. 408.

. Выходит, что на Куликовом поле против русских вышло не войско Золотой Орды, а конгломерат разных народов Европы и Азии, руководимый генуэзцами, расположившимися в Кафе (Феодосия). Об этом свидетельствуют маршруты Мамая после поражений от Дмитрия Донского и Тохтамыша: в обоих случаях его путь лежал в Крым, где его и убили его настоящие хозяева, как не оправдавшего вложенные в него средства.

Дмитрий Михайлович Волынский служил верой и правдой великому князю Дмитрию Донскому до самого последнего его дня. Незадолго до своей смерти великий князь весной 1389 г. повелел собрать княжий совет и пожелал составить духовное завещание. Главным послухом (советником) при составлении духовной грамоты стал Сергий Радонежский, игумен Троицкого монастыря, благословивший Дмитрия перед Куликовской битвой.

Истинность и законную силу духовного завещания после Сергия Радонежского первым удостоверил своей подписью военачальник Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, а затем уже все остальные участники княжого совета.

После кончины Дмитрия Донского Волынский помогал укреплению власти на великокняжеском престоле его сыну Василию. В 1393 г. великая княгиня Евдокия повелела начать строительство белокаменной церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Москве, в память о состоявшемся в день этого православного праздника великого сражения, в память своего мужа, героя Куликовской битвы Дмитрия Ивановича.

В то же время неподалеку от Коломны началось воздвижение монастыря. В этом участвовал и князь Дмитрий Волынский. В честь князя монастырь и получил свое название — Бобренев монастырь.

Дальше след одного из главных творцов Куликовской победы теряется. Отдельные историки считают, что князь Дмитрий Михайлович сложил свою голову на поле битвы, состоявшейся 12 августа 1399 г. на берегах реки Ворсклы, сражаясь в рядах литовского войска Витовта против ордынского войска Темир-Кутлука. Но это легенда. Не было Боброка в тот день у Ворсклы. Там действительно пало много князей. Среди них и, как утверждал Н.М. Карамзин, были князья «Михаил и Дмитрий Данилович Волынские, потомки славного Даниила, короля Галицкого».

Так или иначе, Боброк оказался в тени блестящей победы, которую он сам организовал и воплотил в реальность.

Глава 6.

ВЕЩИЕ СНЫ ТАМЕРЛАНА

Событие, происшедшее в Египте в 1922 г., стало мировой сенсацией. Английская археологическая экспедиция, возглавляемая известным археологом Ховардом Картером, обнаружила великолепно сохранившуюся мумию египетского фараона Тутанхамона. Больше таких находок в истории археологии не было. Особенно поражала воображение золотая посмертная маска, снятая с лица юного фараона, умершего в 19-летнем возрасте. А затем началась загадочная серия смертей, получившая название «Проклятие фараона».

6 марта 1923 г., промучившись три недели, умирает от загадочного укуса москита главный спонсор английской экспедиции лорд Карнарвон. Ведущие европейские издания запестрели заголовками — «Наказание безбожника», «Новая жертва Тутанхамона», «Месть фараона». Согласно верованиям древних египтян, тело умершего должно оставаться в неприкосновенности, чтобы душа и ангел-хранитель могли вернуться к нему. Рядом с мумией во время раскопок была обнаружена глиняная доска с надписью: «Смерть на крыльях примчится к тому, кто нарушит покой фараона». И хотя обнаруживший саркофаг Тутанхамона англичанин Картер упорно отрицал сам факт существования доски, крылья смерти широко распахнулись над участниками экспедиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: