Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Название:И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва – Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-05378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории краткое содержание

Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.

Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.

Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны. Он сумел привнести в изложение некий доброжелательно-ироничный оттенок, иногда с невольными нотками грусти, так свойственный именно еврейской культуре. Сквозь смех слышатся слезы и наоборот. Форма полностью соответствует содержанию. Наверное, в этом секрет удивительной привлекательности книги.

И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Литовский замок. 1900-е годы

Крышу тюремной церкви и одну из башен замка украшали фигуры ангелов с крестами в руках – этакие странные символы тюремного заведения. Эти ангелы довольно часто фигурируют в частушках того времени:

Как пойдешь по Офицерской,

Там высокий серый дом.

По бокам четыре башни

И два ангела с крестом.

Над домом вечного покоя

Стоят два ангела с крестом,

И часовые для дозора

Внизу с заряженным ружьем.

Полголовы мэне обреют

И повезут в казенный дом.

Там по углам четыре башни

И по два ангела с крестом.

Один из ангелов, согласно местным преданиям, по ночам сходил со своей башни и обходил тюремные камеры. Арестанты будто бы не раз слышали его звонкие шаги и видели блестящие крылья. Знали: если он постучит в камеру кому-то из смертников, того в эту же ночь казнят. Два раза в году, на Пасху и на Рождество, ангел являлся заключенным во сне, приносил вести от родных и благословлял. Когда заключенные впервые под охраной входили в ворота тюрьмы и обращали взоры на крышу замка, им казалось, что ангел едва выдерживает тяжесть креста, и все долгие дни и ночи заключения им верилось, что «настанет день, когда ангел уронит крест, и все выйдут на свободу».

Литовский замок. 1900-е годы

Так и случилось. В марте 1917 года толпы опьяненных запахом свободы революционных петроградцев подожгли, а затем и разрушили Литовский замок, предварительно выпустив всех заключенных на свободу. Развалины замка простояли до 1930-х годов, затем руины разобрали и на их месте построили жилые дома для рабочих Адмиралтейского завода, а Тюремному переулку присвоили имя С. М. Матвеева, рабочего этого завода, погибшего в 1918 году.

Но вернемся на две тысячи лет назад. Однажды, во время посещения Рима, Петр был схвачен и приговорен к распятию на кресте. Если верить христианскому фольклору, собор Святого Петра в Риме стоит над предполагаемой могилой святого апостола. Святой Петр является небесным покровителем не только Санкт-Петербурга, но и вечного города Рима. В обоих городах церкви, посвященные ему, считаются главными.

В Петербурге установлен памятник апостолу Петру. Он находится в Александровском парке. Бронзовая, двух с половиной метров, фигура Святого Петра, установленная на полуметровый гранитный пьедестал, выполнена скульптором Михаилом Дроновым. Апостол изображен с символическими ключами в правой руке.

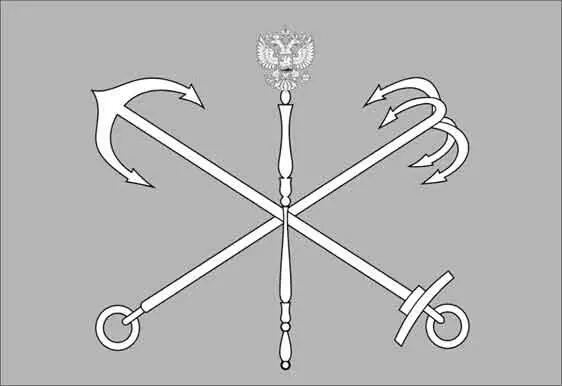

А теперь о петербургском гербе. Впервые о городской геральдике в России заговорили в 1692 году. Именно этим годом датирован известный историкам документ о первом гербе, присвоенном городу Ярославлю. Однако сочинительством гербов в то время никто специально не занимался, и гербом русского города вплоть до 1730 года считался знаменный герб гвардейского полка, расквартированного в нем.

Скульптура Апостола Петра в Александровском парке

Согласно Знаменному гербовнику, по которому Оружейная палата централизованно изготовляла знамена и рассылала их в воинские подразделения, на знамени Санкт-Петербургского полка было изображено золотое пылающее сердце под золотой короной и серебряной княжеской мантией. Пылающее сердце было заимствовано из личного герба первого губернатора Санкт-Петербурга, светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. К знамени был придан девиз: «Тебе дан ключ». Вне всякого сомнения, этот символический знак можно считать первым гербом Петербурга. О том, что Петербург должен был стать ключевым, открывающим путь к морю, мы уже говорили.

Между тем в 1722 году Петр I основал Герольдмейстерскую контору, в обязанности которой входило составление городских гербов. Герольдмейстером назначили известного государственного деятеля петровской эпохи Степана Андреевича Колычева. В помощники ему Петр прислал итальянца, графа Франциска Санти, который и стал автором большинства русских городских гербов.

Герб Санкт-Петербурга был официально утвержден в 1730 году. Вот его описание: «Скипетр желтый, под ним герб государственный, около него два якоря серебряные: один морской, другой четырехлопастный /морская кошка/, поле красное, сверху корона имперская». Через полтора столетия для столицы устанавливается новый, несколько измененный герб – поле червленое /смесь сурика с киноварью/, на щите – скипетр, два перекрещивающихся якоря, причем морская кошка не четырех-, а трехлопастная, щит герба обрамлен золотыми дубовыми листьями, скрепленными Андреевской лентой».

С 1917 года этот герб утратил свое значение. И не только потому, что большевики после революции отменили все старые государственные символы, но и потому, что Петербург вскоре перестал быть столицей государства. О геральдике, якобы напоминавшей о дворянстве и самодержавии, старались вообще не упоминать.

В 1960-х годах, в пору пресловутой «хрущевской оттепели», разбудившей осторожные надежды советского человека на возрождение вековых традиций, прерванных революцией, появляется острый интерес к городской геральдике как одной из любопытнейших страниц отечественной истории. Постепенно большинству старых городов удалось либо вернуть старинную символику, либо создать новые гербы. К сожалению, у Ленинграда герба никогда не было. Но стихийные попытки создать новый символ города, напоминающий традиционный герб, никогда не прекращались. В большинстве случаев подобием герба служило изображение адмиралтейского кораблика или перекрещивающихся якорей на вольно трактованном геральдическом щите. Чаще всего такие псевдогеральдические знаки изображались на бумажных упаковках кондитерских, канцелярских и мелких промышленных товаров. Они и сегодня служат убедительным доказательством мифотворчества того времени.

Герб Санкт-Петербурга

С возвращением в 1991 году Ленинграду его исторического имени сам собой отпал и вопрос о новом гербе, поскольку у города по имени Санкт-Петербург он всегда был. Исторический герб вернулся одновременно с родовым именем самого города.

Нам осталось только напомнить о символике петербургского исторического герба. Точнее, о его главных элементах – двух скрещенных якорях, обращенных лапами вверх. У этого символа давняя предыстория. Во-первых, в петровское время в городской иконографии широко использовался образ столпа с двумя обязательными деталями: перекрещивающимися ключом и мечом. Так изображали совместный символ апостолов Петра и Павла. И, во-вторых, герб Петербурга, по замыслу его создателей, в точности соответствует гербу Ватикана, на котором изображены два мифических ключа, обращенных бородками вверх, один от рая, и другой – от ада. Напомним, что апостола Петра называли ключарем, хранителем ключей от рая. Из-за частого изображения Петра с большими ключами он в народе часто воспринимается как «небесный привратник».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: