Михаил Портнов - Царь-Пушка и Царь-Колокол

- Название:Царь-Пушка и Царь-Колокол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-239-00778-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Портнов - Царь-Пушка и Царь-Колокол краткое содержание

Автор рассказывает об истории создания выдающихся памятников русского литейного искусства XVI в XVIII веков, о талантливых русских мастерах Андрее Чохове и Иване Моторине. Книга предназначена для массового читателя.

Царь-Пушка и Царь-Колокол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вскоре после отливки колокол был поднят на деревянную звонницу у колокольни Ивана Великого, однако при первом же сильном ударе он раскололся,

На следующий год была предпринята новая попытка отлить колокол еще большего размера и веса. Двадцатилетний мастер Александр Григорьев взялся за десять месяцев перелить разбитый колокол. Для плавки металла было построено пять печей, каждая емкостью 2500 пудов металла. Плавка металла продолжалась около двух суток, в то время как на отливку колокола хватило одних суток.

Через несколько дней отделили его форму. Для этого была собрана огромная деревянная конструкция, на которой находилось шестнадцать блоков. Освобождение отливки от формы, пли, как говорилось тогда, «выбивка из формы», потребовало усилий более тысячи стрельцов, которые с помощью канатов, пропущенных через блоки, подняли форму. Готовый колокол оказался весом около 12 тысяч цудов, окружностью 19 метров. Железный кованый язык веснл 4 тонны. Для отливки колокола были использовапы обломки колокола Данилы и Емельяна Даниловых.

Павел Алеппский оставил восторженный отзыв об этом произведении русского литейного искусства: «Ничего подобного этой редкости, великой, удивительной, единственной в мире, пет, не было и не будет, она превосходит силы человеческие». Звук же этого гиганта Павел Алеппскяй сравнивал с ударами грома.

В 1656 году колокол Александра Григорьева упал и оставался лежать на земле до 1668 года, где его осматривал Мейерберг, оставивший нам его описание. В 1674 году иностранный путешественник Кольберг, посетивший Москву, увидел этот колокол и описал его уже висящим на «деревянных подмостьях» около колокольни Ивана Великого. Спустя некоторое время колокол был поднят на звонницу,

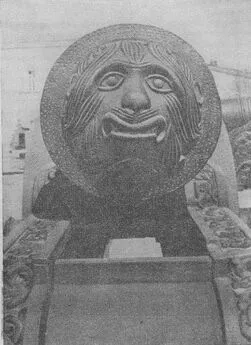

В 1679 году царь Федор Алексеевич «пожаловал подъемщика Иванушку Кузьмина за подъем и за устройку к благовесту Большого Успенского колокола». Этот колокол, отлитый в 1655 году мастером Григорьевым, был самым большим и красивым. Он служил до 1701 года. Поверхность колокола была украшена изображениями царя, царицы, патриарха Никона и херувимов.

Во время пожара 19 июня 1701 года, уничтожившего все деревянные постройки Кремля и внутренние помещения зданий, колокол 1655 года упал и разбился на множество осколков.

Заканчивается история русских колоколов-гигантов отливкой в Московском Кремле знаменитого Царь-колокола, который и сегодня можно увидеть на белокаменном постаменте у колокольни Ивана Великого. Для его создания был использован металл разбитого колокола А. Григорьева с добавлением большого количества меди.

Более 250 лет назад императрицей Анной Ивановной был подписан указ о его отливке. В этом указе от 26 июня 1730 года говорилось: «Мы, ревнуя изволению предков наших, указали тот колокол перелить вновь с пополнением, чтобы в нем в отделке было весу 10 тысяч пуд».

Графу Миниху было поручено «отыскать в Париже искусного человека, дабы сделать план колокола купно со всеми размерениями». Мипих обратился к «королевскому золотых дел мастеру и члену Академии паук Жермс-ню, который по сей части преискуснейшим почитается механиком». Этот заказ вызвал у почтенного академика явное удивление, еще более увеличившееся после того, как он узнал определенный заранее вес колокола — 10 тысяч пудов. Однако предложение было принято, и Жермепь составил необходимые проектные документы.

Отливка колокола-гиганта была произведена, однако совсем не по французскому плану. Работы по проектированию и отливке этого колокола были в конце концов поручены «колокольных дел мастеру Ивану Федорову сыну Моторину», числившемуся на службе в Московской канцелярии артиллерии и фортификации, потомственному московскому литейщику.

Иван Федорович Моторип родился в 60-х годах XVII века в семье московского литейного мастера Федора Мо-торина, владевшего небольшим литейным предприятием. С детских лет усвоив все премудрости бронзолитейного дела, Иван Федорович в 90-х годах XVII века был уже известным мастером-литейщиком и имел в Земляном городе, в Пушкарской слободе, неселеиной пушкарями, собственный, крупный по тем временам, литейный завод. На этом заводе производились отливки колоколов разной величины и веса для многих московских церквей.

В 1701 году, после тяжелых потерь в артиллерии, по-песенных молодой русской армией в сражении со шведами под городом Нарвой, Петр I сделал заказ па срочную отливку 115 бронзовых орудийных стволов. Для выполнения этой работы из казны были выданы все необходимые материалы. В короткий срок, начиная с апреля 1701 года по февраль 1702 года, на заводе Моторипа было отлито 111 трехфунтовых и четыре шестифунтовых орудия.

Именно ему, артиллерийскому и колокольному мастеру Моторину, и было указано 26 ноября 1702 года приступить к отливке колокола весом в 3300 пудов для колокольни Ивана Великого. Отлитый колокол получил название «Воскресенский».

Спустя два года, в 1704 году, им же был отлит колокол «Великопостный» весом 923 ауда. В 1712 году с завода Моторика был привезен в Кремль н поднят на Царскую башню кремлевской стены известный «Набатный» колокол, весивший около 2 тонн.

С этим колоколом связана одна из трагических страниц истории Москвы. Во время известного народного восстания в Москве в 1771 году, носящего название Чумного бунта, восставший народ собрался в Кремле под удары этого колокола. Разгневанная императрица Екатерина II, не найдя организаторов восстания, тех, кто «ударил в набат», приказала наказать сам колокол — отнять у него язык. Так, без языка, и впсел этот колокол на Царской башне до 1803 года, когда при ремонте кремлевских степ и башен он был снят и отправлен в кремлевский Арсенал. Оттуда в 1821 году колокол был перенесеп в старое здание Оружейной палаты п установлен в ее вестибюле. Этот колокол находится в Оружейной палате и поныне.

Принятое в 1730 году решение об отливке Царь-колокола начало осуществляться лишь год спустя. Московская коптора артиллерии и фортификации, уполномоченная руководить этими работами, тем не менее была лишена возможности припимать самостоятельные решения. По всякому, даже пе очень существенному поводу представители конторы капитаны Глебов и Рух должны были через графа С. А. Салтыкова, управлявшего Московской сенатской конторой, обращаться в Петербург, в правительствующий сенат. Такой порядок решения организационных п чисто технических вопросов приводил к задержке подготовительных работ.

Только в 1731 году состоялось наконец решение сената, которым разрешено было «оной колокол переливать и к тому материалы и припасы покупать и подряжать из Артиллерии, медь п олово отпускать по требованиям Артиллерийской канцелярии».

Место для отливки колокола Московская канцелярия артиллерии и фортификации определила и согласовала с графом Салтыковым. Оно найдено было в Кремле во внут-ренпем дворе между Чудовым монастырем п колокольней Ивана Великого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: