Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.)

- Название:Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МарТ

- Год:1999

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-87688-246-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.) краткое содержание

«История профессиональной преступности Советской России» — первое серьёзное и подробное исследование отечественной профессиональной преступности начиная с 1917 года. В книге проанализированы все этапы становления и развития профессионального уголовного мира СССР, его особенности, неформальные «законы» и традиции, критикуются неверные теории и ложные концепции целого ряда исследователей. Издание сопровождается богатым документальным и иллюстративным материалом.

Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений по специальностям «История России», «История государства и права», «Психология», «Социальная психология», «Пенитенциарная психология», «Уголовно-исполнительное право», «Культурология», «Социолингвистика» и другим.

Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Парней обвинили в бандитизме, и семи участникам изнасилования была назначена «высшая мера социальной защиты» — расстрел (отметим, что пострадавшая осталась жива). Остальные получили сроки от 3 до 10 лет лишения свободы (для отбывания наказания «чубаровцы» были направлены на Соловецкие острова).

Таким образом, был создан прецедент, позволявший любой криминал возводить в ранг политического преступления (или же бандитского, что, как мы видим, в то время означало то же самое).

Надо, однако, заметить, что в это время хулиганство наряду с бандитизмом было одним из криминальных бичей общества. Использовали это в своих целях и представители «жиганского» движения. В Питере в середине 20-х годов появляется, например, «Союз советских хулиганов». Возглавлял его бывший есаул 6-го казачьего кавалерийского полка Дубинин. Ему удалось собрать в единый кулак более ста молодых парней. Все они добывали средства к существованию уголовными преступлениями. (Более подробно о хулиганстве и об отношении к нему в уголовном мире мы расскажем в очерке «Сталинская перековка воровского братства», глава «Жизнь диктует свои законы»).

Именно введение 59-й «бандитской» статьи в значительной мере послужило причиной краха «белогвардейской уголовщины». Прежде всего это оттолкнуло от «бывших» основную массу «босяков», которые и без того были недовольны попытками «буржуев» верховодить в уголовной среде. Раз за бандитизм «светил вышак», босяки решили заняться менее опасными промыслами — воровством, грабежами и проч.

К середине — концу 20-х годов изменения произошли и в среде беспризорников. Основная их часть (благодаря усилиям новой власти) отошла от преступного мира и адаптировалась в новом обществе. Те же, кто не порвал с уголовщиной, значительно подросли, оперились. Молодым, агрессивным ребятам было не по нутру, что ими помыкают «дворяне». Хотелось самим попробовать власти, стать во главе, повести за собой…

Граф Панельный и Нюха Гопница

Новая власть использовала для раскола в уголовном мире и другие хорошо продуманные методы. Особенно ярко это проявилось в период расцвета новой экономической политики — НЭПа. В обществе насаждалось активное неприятие «нэпманов» — прослойки новых собственников, мелких предпринимателей, зажиточной части населения. Пресса того времени, например, даже печатая криминальную хронику, выполняла совершенно определённую идеологическую задачу — не только напугать обывателя, но прежде всего возбудить чувство злорадства по отношению к новой буржуазии, которая в первую очередь становилась объектом преступлений. Действительно, жертвами краж и ограблений были в основном достаточно имущие граждане. В Питере 1922–1923 годов громкую известность получили дела, связанные с ограблением квартир меховщика Богачёва на улице Плеханова, ювелира Аникеева в Чернышёвом переулке, убийство семьи мясоторговца Розенберга с Охты, жены владельца мучного лабаза… Обывателю помельче как бы исподволь навязывалась мысль, что уж его-то минует сия горькая чаша. Работяг, мелких советских служащих власть защитит, а «буржуи», «нэпманы» пусть защищаются сами. То есть уголовникам ненавязчиво указывалось направление, в котором можно было действовать относительно безопасно.

Вспомним стихотворение «Стоящим на посту» того же Владимира Маяковского, обращённое к работникам милиции, где поэт проводит эту мысль прямо и без всяких недомолвок:

Если выудят

миллион

из кассы скряжьей,

новый

с рабочих

сдерёт задарма.

На мелочь глаз!

На мелкие кражи,

потрошащие

тощий

рабочий карман!

Правда, пролетарский поэт, натравливая « урок» на «нэпманов», всё-таки призывает защищать «тощий пролетарский карман». Сама же власть ни о тощем, ни о толстом кармане особо не заботилась (в новом УК карманные, равно как и квартирные кражи наказывались очень мягко; нередко «крадунов» даже не водворяли в места лишения свободы). Для неё главным было, чтобы уголовники «трясли пузатых», но не замахивались на государство. Преступления против «буржуев» служили в средствах массовой информации объектом любования, подробности таких дел смаковались, по отношению к потерпевшим сквозило плохо скрытое злорадство…

Не вызывает поэтому удивления то, что в 20-е годы в городском фольклоре возникают и культивируются истории и легенды о «благородных разбойниках».

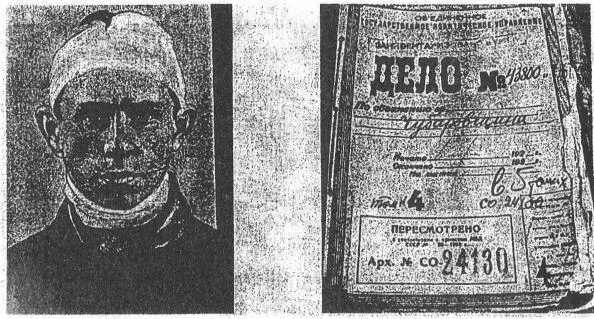

Один из них, конечно, Леонид Пантёлкин — легендарный Лёнька Пантелеев

А любопытно всё-таки порою открывать для себя удивительные параллели, уловить странную перекличку эпох! Многие из нас, конечно, слышали иронический шлягер Александра Кальянова о капитане Каталкине, у которого «серые глаза» и который «мафии гроза». Но вряд ли кому в голову придёт, что это — своеобразная вариация песни, популярной в Петрограде 20-х годов:

Лёнька Пантелеев, сыщиков гроза,

На руке браслетка, синие глаза.

У него открытый ворот в стужу и в мороз —

Сразу видно, что матрос.

Насчёт матроса — это уж, конечно, безымянный сочинитель лишку хватил. Матросом Лёнька никогда не был. Вот чекистом одно время служил — это точно. Однако причисление бандита к матросам не случайно. Для многих в то время образ «человека в бушлате» ассоциировался прежде всего с непримиримостью к врагам революции.

Подобного рода легенды поддерживали и сами чекисты. Лев Шейнин, служивший в то время следователем Ленинградского областного суда, приписывал Пантелееву «бандитское молодечество и щегольство», «возвышенную любовь».

А непосредственный участник ликвидации пантелеевской банды — комиссар милиции И. В. Бодунов вообще рисует образ чуть ли не «рыцаря без страха и упрёка». Он пишет, что питерский налётчик « очень отличался от обычного бандита, он не пил, не жил той грязной недостойной жизнью, которой обычно живут преступники, он любил одну женщину и был ей верен». Думается, в этой связи справедливо замечание доктора исторических наук Натальи Левиной о том, что подобные утверждения «можно объяснить влиянием не только традиций городских обывательских легенд, но и политической конъюнктуры, требовавшей изображение нэпа явлением совершенно чуждым и враждебным маленькому человеку» («Лёнька Пантелеев — сыщиков гроза…», журнал «Родина» № 1,1995 г.). В то далёкое время людям упорно вбивалась в головы мысль: грабить богатого позволительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: