Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.)

- Название:Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МарТ

- Год:1999

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-87688-246-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.) краткое содержание

«История профессиональной преступности Советской России» — первое серьёзное и подробное исследование отечественной профессиональной преступности начиная с 1917 года. В книге проанализированы все этапы становления и развития профессионального уголовного мира СССР, его особенности, неформальные «законы» и традиции, критикуются неверные теории и ложные концепции целого ряда исследователей. Издание сопровождается богатым документальным и иллюстративным материалом.

Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений по специальностям «История России», «История государства и права», «Психология», «Социальная психология», «Пенитенциарная психология», «Уголовно-исполнительное право», «Культурология», «Социолингвистика» и другим.

Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Белобородов, пошатываясь, т. е. пьяный, на нём чекистская шинель, длинная до невозможности, фуражка с широким дном и козырьком (околыш, воротник и обшлага у шинели чёрные — такова форма лагерной охраны из заключённых)… Типичный садист; такой же был и другой, принимавший этапы, — бывший гвардейский офицер Курилко… Тон гвардии поручика. Картавил, с Курилкой говорил по-французски; это остатки белогвардейцев, сидевших ещё в Пертоминском лагере».

Но позже Лихачёв делает уточнение:

«В записи вкралась одна досадная ошибка… Принимал наш этап не «Белобородов», а Белозёров. Ни тот, ни другой — Курилка — гвардейскими офицерами никогда не были. Курилка был из Москвы из офицерской семьи. В гражданскую служил в Красной Армии и только один месяц в Белой (изменял). Но за гвардейца себя выдавал и по-французски знал несколько фраз. Должен подчеркнуть, что самыми твёрдыми морально были — духовенство и кадровые военные. Среди них не было ни сексотов (секретных сотрудников), ни охранников из заключённых» («Соловецкие записи. 1928–1930»).

Правда, с Лихачёвым насчёт охранников расходится во мнении тот же Волков:

«С лишком год после моего водворения в Соловки — до зимы двадцать девятого —. пятьдесят восьмая статья, иначе говоря, «бывшие» в широком значении, не подвергалась последовательной травле. Наоборот, контрики ведали хозяйственными учреждениями, возглавляли предприятия, руководили работами, управляли складами, финансами, портом, санчастью; заполняли конторы. Комендатура — внутренняя охрана лагеря — комплектовалась бывшими военными».

А Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» утверждает ещё более определённо:

«…Управляют лагерной жизнью отчасти — белогвардейцы! Так что Курилко был — неслучаен.

… В охрану кроме вольных набираются бытовые убийцы, фальшивомонетчики, другие уголовники (но не воры)… Но кому заниматься всей внутренней организацией, кому вести адмчасть, кто будут ротные и отделённые?.. Это лучше всего могли бы бывшие военные. А какие ж тут военные, как не белые офицеры? Так, без сговора и вряд ли по стройному замыслу, складывается соловецкое сотрудничество чекистов и белогвардейцев».

Впрочем, Солженицын не был бы Солженицыным, если бы, с его ненавистью к большевизму (к сожалению, нередко мешающей ему делать объективные выводы) допустил продолжительность такого союза. Отдав белогвардейцам командные посты внутри лагерей, он тут же уточняет:

Заняв Адмчасть Соловков, белогвардейцы стали бороться с чекистами! Ваш-де лагерь — снаружи, а наш — внутри. И кому где работать, и кого куда отправить — это Адмчасти дело. Мы наружу не лезем, а вы не лезьте к нам.

Как бы не так! Именно внутри-то и должен быть лагерь весь прослоен стукачами Информационно-Следственной Части! Это была первая и грозная сила в лагере — ИСЧ… И с ней-то взялась бороться белогвардейская АЧ!.. Адмчасть выявляла стукачей для отправки их на этап. Стукачей ловили, они убегали, прятались в помещении ИСЧ, их настигали и там, взламывали комнаты ИСЧ, выволакивали и тащили на этап.

… С каждым годом Адмчасть слабела: бывших офицеров становилось всё меньше, а всё больше уголовников ставилось туда (например, «чубаровцы» — по нашумевшему ленинградскому процессу насильников»).

В общем и целом картина складывается достаточно ясная. До начала 30-х годов «белая кость» принадлежала к «лагерной аристократии» Соловков. «Бывшие» занимали самые «хлебные» места, сотрудничали с администрацией, в то время как обычная масса арестантов подвергалась страшным гонениям, унижениям, издевательствам — вплоть до физического уничтожения. При этом ряд бывших белых офицеров отличался особой жестокостью по отношению к остальным лагерникам.

В принципе, всё это хорошо укладывается в схему «жиганской» психологии «бывших» — даже если бы белогвардейцы из лагерного надзора и не принадлежали непосредственно к «новым русским» уголовного мира тех лет, а попали в лагерь по другим причинам. Главное — антибольшевистский настрой.

Не случайно Курилко встречал этапы издевательским заявлением: «Здесь власть не советская, а соловецкая! Сюда нога прокурора не ступала!»

Удивительно ли отношение белогвардейцев к основной массе заключённых (исключая «братьев по классу» — дворян, интеллигенцию, студенчество и т. д.)? Ничуть! Для них все эти арестанты были «быдлом», которое виновно в уничтожении великой России, всего, что было в ней дорого для русского сердца. Отсюда — презрение к толпе, стек, удары по лицу. Как для «жиганов», так и для близких им по духу вояк арестанты-уголовники — это «животные». Не зря у Волкова в эпизоде упомянуто избиение старого еврея — после революции в среде белого офицерства особо процветал антисемитизм: ведь значительную часть большевистской верхушки составляли выходцы из еврейских семей, а сама революция её противниками часто характеризовалась как «жидомасонский заговор».

Однако знакомство с некоторыми важными документами заставляет внести серьёзные поправки в эту, казалось бы, безупречную схему. Прежде всего имеются в виду документы Особой комиссии по обследованию Соловецких лагерей под руководством члена Коллегии ОГПУ А. М. Шанина.

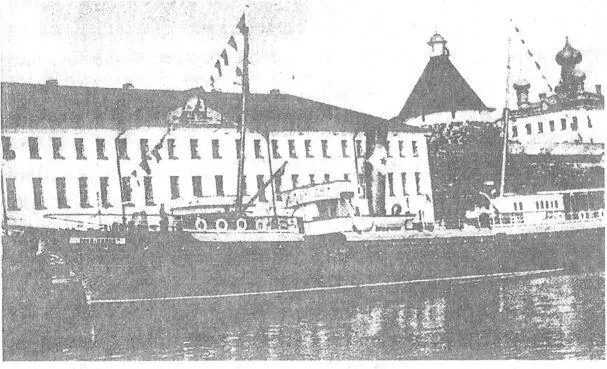

Столь серьёзная проверка была организована не случайно. Предыстория её такова: с середины 20-х годов, несмотря на попытки руководства страны представить положение на Соловецких островах чуть ли не как «райскую жизнь» для заключённых (с художественной самодеятельностью, пышными клумбами и даже журналом, который издавали сами арестанты), правда об ужасах концлагеря окольными путями доходила до мировой общественности. В 1924 году Советскую республику посетил сенатор США Кинг. Не в последнюю очередь его интересовало содержание политзаключённых. Сенатору было разъяснено, что политзаключённые в стране действительно имеются, но их совсем немного. В подтверждение гостю был передан список из 210 человек.

Спустя год, по официальной версии, лагеря для «политиков» и вовсе были упразднены.

Однако у мировой общественности были серьёзные основания сомневаться в искренности советского руководства. И в сентябре 1926 года Международный Комитет Красного Креста в лице своего председателя Густава Адора обращается к Авелю Енукидзе — председателю Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Адор Просит у Енукидзе разрешение для своего представителя посетить Соловецкие острова и другие места нахождения политзаключённых. Енукидзе отвечает отказом, ссылаясь на то, что в СССР политические заключённые в изоляции не содержатся: за «колючкой» отбывают наказание лишь уголовники…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: