Сергей Романюк - Остоженка. От Остоженки до Тверской

- Название:Остоженка. От Остоженки до Тверской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05133-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Романюк - Остоженка. От Остоженки до Тверской краткое содержание

Сергей Романюк приглашает вас в путешествие по Москве. Вместе с автором читатель пройдет от Остоженки – в древние времена дороги из Киева и Смоленска во Владимир, Суздаль и Ростов Великий – переулками до Тверской – крупнейшей улицы современного города.

Остоженка. От Остоженки до Тверской - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гранатный переулок проходит вблизи от параллельной ему Малой Никитской улицы, и на него выходят многие строения, парадной своей частью смотрящие на Малую Никитскую. Так, здесь находятся флигели и задний фасад главного дома бывшей усадьбы Бобринских (№ 1). На ее территории в 1890 г. по проекту архитектора М.И. Никифорова построены два трехэтажных корпуса, где находятся посольства.

Небольшой и скромный жилой дом (№ 3), выстроенный в 1884 г. по проекту архитектора С.С. Эйбушитца (дом принадлежал М.С. Гольденвейзеру, юрисконсульту банка Полякова), оказался связанным с историей русского демократического движения, с именами Г.Б. Иоллоса и А.Д. Сахарова. Здесь жил один из самых блестящих политических деятелей и публицистов, член Государственной думы первого созыва, редактор газеты «Русские ведомости» Григорий Борисович Иоллос. Своими корреспонденциями и выступлениями в Думе он вызывал бешеную злобу черносотенцев, которые и задумали его убить. Нашли некоего рабочего, мнившего себя «революционером», и сказали: вот этого изменника дела русского народа надо убить, что и было сделано.

Иоллос 14 марта 1907 г. шел домой из редакции «Русских ведомостей», находившихся в Большом Чернышевском (Вознесенском) переулке. С Малой Никитской он в половине второго дня свернул на Спиридоновку, далее в Гранатный, и несколько левее современного строения № 1 его встретил человек с револьвером. «Я повернулся к нему вполоборота, – сообщал он на следствии, – стреляю на расстоянии пяти шагов; целил в грудь, но, как потом узнал из газеты, пули попали в лицо. Выпустил 4 пули». Только вечером из газет он узнал, кого убил.

Полного расследования по этому делу не проводилось, ибо в грязные полууголовные дела Союза русского народа были замешаны известные тогда люди – от небезызвестного антисемита, московского протоиерея Восторгова до депутатов Госдумы, крупных землевладельцев и чиновников (говорили о Столыпине и даже Николае II).

В этом же доме М.С. Гольденвейзера (его племянником был известный пианист А.Б. Гольденвейзер, крестный отец Андрея Сахарова) с 1910 г. находилась квартира председателя Московского юридического общества, присяжного поверенного Ивана Николаевича Сахарова, участвовавшего в ряде известных процессов. В этот дом, в его шестикомнатную квартиру, в 1922 г. переехала семья его сына, преподавателя физики, автора многих учебников и научно-популярных книг Дмитрия Ивановича Сахарова, которая занимала две комнаты, а в остальных комнатах этой квартиры, превратившейся в коммунальную, жили другие родственники и посторонние люди.

Андрей Дмитриевич Сахаров вспоминал, что семья жила в двух комнатах коммунальной квартиры на втором этаже, «…в большой комнате у нас располагались спальня и столовая, стояли школьные столики детей и огромный рояль, занимавший четверть комнаты.». Ранее родители А.Д. Сахарова жили в Мерзляковском переулке (где именно была их квартира, неизвестно), когда 21 мая 1921 г. родился сын Андрей. «Первые полтора года или год мы жили в Мерзляковском переулке, в подвале. Папа носил меня гулять по переулку на нотах (sic!) – коляски не было. Я был „умный” мальчик и засыпал сразу, как только меня выносили на мороз из сырого подвала», – вспоминал А.Д. Сахаров.

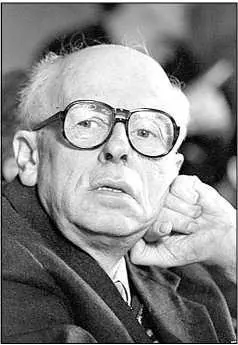

Андрей Дмитриевич Сахаров

В Гранатном переулке он прожил всю свою молодость до начала войны. В войну 23 октября 1941 г. в дом попала бомба, были убиты несколько человек, но родные Сахарова не пострадали.

Рядом располагалась большая часть жилого комплекса (№ 5) кооператива «Кремлевский работник», построенного в 1935–1939 гг. по проекту А.И. Ефимова. Он находится на земле большой усадьбы И.Г. Орлова (отца братьев Орловых, возведших Екатерину на престол), главный дом которой – каменные палаты сложной в плане формы – выходил на Малую Никитскую, а на Гранатный выходили деревянные хозяйственные строения.

На территории этой же усадьбы за изящной чугунной решеткой стоял выстроенный в готических формах особняк (№ 7), где помещается Центральный дом архитектора. Это работа известного московского архитектора А.Э. Эрихсона, выполненная им в 1899 г. для жены потомственного почетного гражданина Анны-Луизы Леман. Стены красного кирпича резко контрастируют с белокаменными резными деталями, привлекают к себе внимание островерхие кровли особняка с ажурными украшениями. Разнообразны его интерьеры, отделанные ценным деревом и лепными украшениями. До советской власти он принадлежал московскому губернскому предводителю дворянства П.А. Базилевскому. В 1919 г. здесь помещался Всероссийский главный штаб Реввоенсовета, в 1920-х гг. – центральное бюро по обслуживанию иностранцев, в 1933–1938 гг. – канцелярия французского посольства.

К старому особняку в 1938–1941 гг. пристроено новое здание (архитекторы М.И. Мержанов и А.В. Власов). Фасад его, решенный как декоративная стенка, приставленная к основному объему, – парафраз на тему архитектуры несуществующего здания, изображенного на фреске Пьеро делла Франческа в церкви города Ареццо, – был разработан архитектором А.К. Буровым. В центре здания над входом – майоликовый картуш, где схематически изображен план Москвы работы художника В.А. Фаворского. Недавно к этим зданиям пристроено третье, переделанное из стоявшего здесь ранее (проект архитекторов Р.И. Семерджиева, Б.И. Тхора и др.). Во всех этих зданиях находится Союз архитекторов России.

На этой же стороне переулка – еще один особняк (№ 13), выстроенный для директора Московского торгово-строительного общества Я.А. Рекка в 1900 г. (предположительно архитектор С.В. Шервуд). До его строительства здесь находился деревянный дом Ступишиных, в котором в конце 1869 г. остановился композитор А.П. Бородин у тетки жены Е.С. Ступишиной. В тот приезд композитор написал один из лучших своих романсов «Море» на свои слова и начал работу над оперой «Князь Игорь» и Второй симфонией, которую Стасов назвал «Богатырской». В 1895–1900 гг. тут жил выдающийся режиссер В.И. Немирович-Данченко, и надо думать, что именно отсюда он уехал на знаменательную встречу со Станиславским в ресторан «Славянский базар» на Никольской, которая положила начало Художественному театру.

В 1918 г. в особняке находился Высший военный совет Народного комиссариата по военным делам, потом управление по командному составу Всероссийского главного штаба, а в 1920-х гг. – Красный интернационал профессиональных союзов и его общежитие. Теперь в нем размещается посольство Таджикистана.

Четная сторона Гранатного переулка начинается угловым со Спиридоновкой домом (№ 2), состоящим из двух разновременных частей. Когда купцы Армянские приобрели этот участок, то они в 1899 г. выстроили по проекту архитектора Г.А. Кайзера жилой дом по Гранатному переулку, а в 1902 г. застроили острый угол участка жилым зданием по проекту В.А. Величкина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: