Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков

- Название:Записки палеонтолога. По следам предков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Наука» Ленинградское отделение

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков краткое содержание

Преследуя лошадей, бизонов и мамонтов, добывая пушного зверя, первобытные охотники продвигались в каменном веке на север по долинам рек Русской равнины и Сибири. В поисках следов давно минувших событий в животном мире четвертичного периода автор изучал великие «кладбища» зверей в долинах рек Русской равнины и Сибири, участвовал в раскопках пещер в Крыму, на Кавказе, Урале и в Приморье, исследовал древние рисунки на скалах. Описанию его путешествий на лодках, вертолетах, верхом и пешком при палеонтологических исследованиях мамонтовой фауны во многих районах нашей страны посвящена эта книга.

Записки палеонтолога. По следам предков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

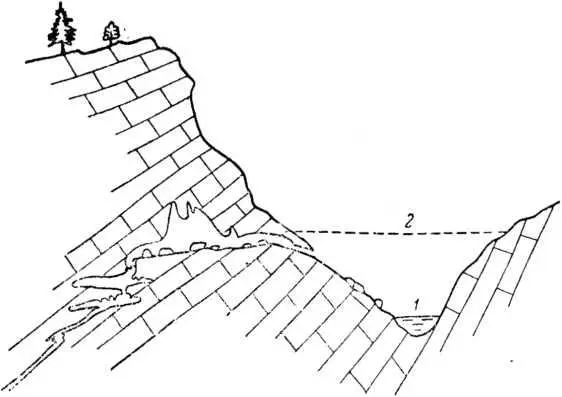

Рис. 22. Механизм гибели зверей в Кизеловской пещере.

1 и 2 — уровни воды в межень и при паводке.

Тем не менее накопление большей части собранных нами костей и косточек относилось к эпохе жизни и гибели пещерных медведей. По анализу радиоуглерода в их костях эта эпоха отстоит не менее чем на 18 тысячелетий. За это время все мягкие части туш и тушек, связки, шкуры и волосы истлели все без остатка. Истлели и все остатки древесины, которые тоже заносило в пещеру.

Итак, на Среднем Урале нам удалось познакомиться с особым довольно редким типом пещер, промытых водой снаружи во внутрь. Пещеры этого типа оказывались своеобразной смертельной ловушкой для заселявших их животных, ловушкой, значительно более опасной, нежели пещеры более обычного — устьевого типа, т. е. промытые изнутри.

Карликовый пещерный медведь Кизеловской пещеры оказался особым видом, который был описан еще академиком А. А. Борисяком под именем российского пещерного медведя. Два черепа этого медведя были переданы в геологический музей Пермского университета, а собранный полный скелет дополнил коллекцию Зоологического музея Академии наук СССР в Ленинграде. На основе изучения строения скелета было доказано, что это особый вид, отличный от большого пещерного медведя Европы, Кавказа и Урала. По степени развития «пещерных» признаков он превзошел своего гигантского собрата.

В Медвежьей пещере.Летом 1961 г. я и моя помощница И. Е. Кузьмина приняли участие в археологической экспедиции на Северном Урале. Археолог В. И. Канивец и геолог Б. И. Гуслицер вели в верховьях Печоры и Уньи исследования пещер и их отложений, обнаружив там развитый поздний палеолит.

От Сыктывкара до поселка Курья на верхней Печоре нас доставил неизменный выносливый биплан ПО-2. Три следующих дня мы добирались на двух лодках до лагеря археологов — километров на 180 вверх по Печоре. Десятисильные подвесные моторы «Москва», закрепленные на легких тесовых плоскодонках, преодолевали один за другим бурные обмелевшие перекаты. Наши проводники, егеря Печорского заповедника, ловко маневрировали в струях, выбирая приглубые участки русла. Местами все же приходилось двигаться на шестах и вылезать за борт в обмелевшие хрустальные струи, проталкивая лодки по крупному розоватому галечнику. Залитые солнцем плесы, обрамленные у берегов плотными темно-зелеными зарослями голого подбела, зубчатые опушки пихтово-еловой тайги были прекрасны и бесконечно сменялись в неповторимом разнообразии (рис. 23). На перекатах плескались бойкие хариусы, хватая на лету мух и бабочек, а вечерами из глубин омутов, как ракеты, взлетали над гладью вод пудовые семги. Напуганные шумом моторов, разбегались по воде в забитые свалившимся лесом старицы выводки крохалей, гоголей и хохлатых чернетей. Но вот и долгожданная встреча в палаточном лагере археологов. Он стоял на низкой пойменной терраске под сенью елей и берез, уже беззастенчиво ободранных на растопку костра. Начальник экспедиции Коми филиала Академии наук Вячеслав Ильич Канивец дает любезное указание своим помощникам устроить нас поудобнее на свободной жилплощади — в просторных палатках.

Археологи обосновались здесь солидно. Три большие плоскодонные расшивы, оборудованные под рульмоторы, доставили сюда необходимое экспедиционное снаряжение. На речке против лагеря чуть ниже переката были выставлены четыре «кораблика» для ловли серебристых хариусов. Эти бойкие красавцы нет-нет, да и садились на крючки, сдобренные двумя-тремя перышками или кусочком марли. В жареном виде и в ухе хариусы были превосходны и значительно оживляли обычную тоскливую экспедиционную мешанину из подручной крупы, свиной тушонки и клеклых макарон.

Рис. 23. На плесе в верховьях Печоры. Фото автора, 1963.

Уже на следующий день тучи комаров облепили нас под пологом вековых пихт и елей, как только мы двинулись от палаток к Медвежьей пещере. До нее от реки было метров двести. На подъеме ко второй террасе сквозь чащу берез и пихт показался обрыв серой скалы, и в ней — темное полулуние устья пещеры. Вертикальная 20-метровая стена известняка была живописно увенчана по верхнему краю пихтами, кедрами и соснами (рис. 24). Ниже шел довольно крутой склон высотой 20—25 м в виде осыпи шатких известняковых глыб и дерна. Десять молодых рабочих-лаборантов выбирали ножами квадраты рыхлой породы у входа в пещеру. Большой раскоп был углублен уступами уже на 2.5 м и местами дошел до скального дна. В его стенках тут и там торчали обломки рогов северных оленей, косточки песцов и зайцев, обломки челюстей и зубы пещерных медведей, кости лошадей, овцебыков, мамонтов. Наметилось два горизонта накопления осадков: бурого суглинка внизу и серого — вверху.

Изредка то один, то другой рабочий с восторгом тащил Канивцу на осмотр древние артефакты: кремневые отщепы, ножевидные пластинки, скребки. Обломки костей и мельчайшие косточки грызунов — леммингов, полевок — тщательно собирались по горизонтам и квадратам и после просушки паковались в шифрованные мешочки. Наиболее эффектные образцы артефактов премировались в конце рабочего дня банкой сгущенки — традиционного лакомства туристов. Ира Кузьмина была без промедления усажена за предварительное освоение палеонтологического материала.

Из прохладного сухого устья пещеры открывался, между тем, вид на темные леса левобережья Печоры. В пещере было уютно и даже не кусали комары. Ширина входа составила 12 м, при высоте 3 м и глубине грота 20 м. Норма в 240 м 2на 8—10 человек орды была не так уж плоха. Надев брезентовые костюмы, рукавицы и подвязав берестяные наколенники, мы поползли с одним из рабочих-студентов по острым обломкам известняка, выстилающим днище первого грота, в низкий дальний лаз. Через 50 м от устья пещеры он превратился в узкий туннель треугольного сечения. Местами теперь можно было выпрямиться в рост. Своды потолка туннеля, промытого сотни тысячелетий тому назад, были влажны. Здесь на глинисто-песчаных наносах при колеблющемся пламени свеч стали попадаться разломанные черепа и кости пещерных медведей. Они лежали горизонтально или торчали местами стоймя в полном беспорядке, очевидно, снесенные сюда потоками жидкого ила и песка из каких-то обрушившихся верхних залов. Изредка встречались и полузамытые в грунт единичные кости пещерных львов, а на поверхности лежали косточки современных зайцев, глухарей и рябчиков, затащенные, вероятно, лисицами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: