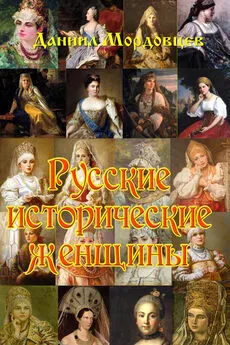

Даниил Мордовцев - Русские исторические женщины

- Название:Русские исторические женщины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Остеон»74fca568-0472-11e5-9ef7-002590591dd6

- Год:2015

- Город:Ногинск

- ISBN:978-5-00064-737-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Даниил Мордовцев - Русские исторические женщины краткое содержание

Предлагаем читателю ознакомиться с главным трудом русского писателя Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905)◦– его грандиозной монографией «Исторические русские женщины». Д.Л.Мордовцев —◦мастер русской исторической прозы, в чьих произведениях удачно совмещались занимательность и достоверность. В этой книге мы впервые за последние 100 лет представляем в полном виде его семитомное сочинение «Русские исторические женщины». Перед вами предстанет галерея портретов замечательных русских женщин от времен «допетровской Руси» до конца XVIII века.

Глубокое знание истории и талант писателя воскрешают интереснейших персонажей отечественной истории: княгиню Ольгу, Елену Глинскую, жен Ивана Грозного, Ирину и Ксению Годуновых, Марину Мнишек, Ксению Романову, Анну Монс и ее сестру Матрену Балк, невест Петра II Марью Меншикову и Екатерину Долгорукую и тех, кого можно назвать прообразами жен декабристов, Наталью Долгорукую и Екатерину Головкину, и еще многих других замечательных женщин, включая и царственных особ – Елизавету Петровну и ее сестру, герцогиню Голштинскую, Анну Иоанновну и Анну Леопольдовну.

Русские исторические женщины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то, чтобы лишить злую ее душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать собственному промыслу творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей и там подле церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой и содержать по смерть таким образом, чтобы она ни откуда в ней свету не имела. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечой, которую опять гасить, как скоро заключенная наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать не входя в церковь».

Следует заметить одно весьма характеристическое обстоятельство: на полях подлинного указа, против слов она, везде собственной рукой императрицы написано – он, т. е. «урод рода человеческого».

Из оставшихся о Салтыковой сведений видно, что с 1768 года по 1779 женщина эта сидела под сводами ивановского девичьего монастыря, в подземелье, а с 1779 по 1780 – в застенке, пристроенном к южной стене церкви.

Что было с ней после того, неизвестно.

В Полном Собрании действительно нет имени Салтыковой, а в указе она названа только Дарьей Николаевой.

В последнее время изыскатели старины смешивали Салтыкову с княжной Таракановой: смешение это происходило оттого, что с течением времени люди забыли, кто сидел в подземелье, и одни думали, что это была Тараканова, другие – Салтыкова.

Утешительно думать нам, живущим в XX веке, что подобные личности, как Салтыкова, после 19 февраля 1861 года уже невозможны, по крайней мере, в известной обстановке.

А что нравственные уроды возможны и теперь это доказывают современные судебные процессы.

Салтыкова же в свое время не была единственным исключением: на нее только пала кара оскорбленного человечества.

Были личности и хуже ее.

III. Княжна Августа Алексеевна Тараканова,

в монахинях Досифея

Не более сорока лет как имя княжны Таракановой стало известно в русском обществе и, между тем, оно пользуется теперь большой популярностью.

Популярностью своей оно обязано известной картине даровитого, ныне уже умершего художника, Флавицкого, которого историческая картина «Княжна Тараканова» в первый раз появилась на петербургской выставке 1863 года.

Картина, как всем известно, изображает молодую и красивую женщину в тюрьме, в момент наполнения каземата водой от бушующего вне тюрьмы наводнения.

Женщина нарисована одетой в бархатное с атласом платье, но уже изорванное, потертое. В отчаянии ломая руки, женщина стоит, вытянувшись на кровати, спасаясь от воды и крыс, которые, испуганные наводнением, бросаются на постель, покрытую грубой овчиной, и цепляются за платье заключенной. Бушующая вода врывается в каземат через переплетенное железными полосами окно.

Это и есть ужасная смерть княжны Таракановой, погибшей, как ошибочно полагали, в Петропавловском каземате в наводнение 10 сентября 1777 года.

Но есть две княжны Таракановы: одна настоящая, истинная, другая – мнимая, самозванка, и художник изобразил смерть самозванки, предполагая, по неимению до 1863 года достоверных исторических сведений о княжнах Таракановых, что изображает смерть истинной княжны Таракановой, а не самозванки.

Истинная княжна Тараканова была дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака ее с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским.

Вообще о детях Елизаветы Петровны и Разумовского ходило много неточных и сбивчивых сведений и преданий, из которых одно противоречило другому; но, к сожалению, и точных сведений об этом предмете сохранилось также мало.

В народе, по некоторым местностям, доселе живут предания, как в посаде Пучеже, например, что дочь Елизаветы, Аркадия, находилась будто бы в этом посаде при тушавинсвой церкви, под именем Варвары Мироновны Назарьевой, или какой-то инокини, умершей в 1839 году, хотя Варвара Назарьева была совершенно другое лицо; в других местностях предания эти варьируются и сводятся то к имени самой Елизаветы Петровны, то в имени известного уже нам ссыльного и помилованного Шубина и т. п.

У иностранных писателей также имеются сведения, конечно, сомнительный, о детях Елизаветы Петровны: у одного – что Елизавета Петровна имела трое детей, дочь княжну Тараканову, и двух сыновей, из которых один, приготовляясь к горной службе, учился химии у профессора Лемана и вместе с профессором был удушен испарениями какого-то газа из неосторожно разбитой ими реторты; у другого – что у Елизаветы Петровны было двое детей – сын, носивший фамилию Закревского, и дочь Елизавета Тараканова; у третьего – что дети Елизаветы воспитывались у одной итальянки, Иоанны, в Италии, и что Елизавета Тараканова там и умерла.

По русским, более достоверным, сведениям известно, что у Елизаветы Петровны от брака с Разумовским было двое детей – сын и дочь. О первой письменных сведений никаких не сохранилось, а предание передает, что он жил до начала девятнадцатого столетия в одном из монастырей Переславля-Залесского и горько жаловался на свою участь.

Дочь же Елизаветы Петровны и Разумовского носила имя Августы. На портрете Августы, находящемся в настоятельских кельях московского Новоспасского монастыря, имеется следующая надпись: «Принцесса Августа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в московском Новоспасском монастыре, где по многих летех праведной жизни своей скончалась 1808 года и погребена в Новоспасском монастыре».

Сходство этого портрета с портретами императрицы Елизаветы Петровны говорит о их близком родстве.

По свидетельству г-жи Головиной, которая училась в Ивановском монастыре и сблизилась там с Таракановой, последняя называла себя по отчеству Матвеевной, конечно, вымышлено. По свидетельству той же Головиной, инокиня Досифея, в минуту откровенности, взяв с нее предварительно клятву – никому до смерти не пересказывать того, что от нее услышит, рассказала будто бы следующее:

«Это было давно: была одна девица, дочь очень знатных родителей, и воспитывалась она далеко за морем в теплой стороне, образование получила блестящее, жила она в роскоши и почете окруженная большим штатом прислуги. Один раз у нее были гости и в числе их один русский генерал очень известный в то время; генерал этот и предложил покататься в шлюпке по взморью; поехали с музыкой, с песнями; а как вышли в море – так стоял наготове русский корабль. Генерал и говорит ей: «Не угодно ли вам посмотреть на устройство корабля?» Она согласилась, взошла на корабль, а как только взошла, ее уж силой отвели в каюту, заперли и приставили к ней часовых… Через несколько времени нашлись добрые люди, сжалились над несчастной – дали ей свободу и распустили слух, что она утонула… Много было труда ей укрываться… Чтобы как-нибудь не узнали ее, она испортила лицо свое, натирая его луком до того, что оно распухло и разболелось, так что не осталось и следа от ее красоты; одета она была в рубище и питалась милостыней, которую выпрашивала на церковных папертях; наконец, пошла она к одной игуменье, женщине благочестивой, открылась ей, и та из сострадания приютила ее у себя в монастыре, рискуя сама подпасть за это под ответственность».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Даниил Мордовцев - Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]](/books/68753/daniil-mordovcev-ten-iroda-idealisty-i-realisty.webp)