Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х т. Т. 2

- Название:Великие химики. В 2-х т. Т. 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х т. Т. 2 краткое содержание

Автор книги, болгарский ученый Калоян Манолов, известен не только как специалист в области химии комплексных соединений, но и прежде-всего как талантливый популяризатор и историк химических наук. Его книги «У химии свои законы» (М.: Химия, 1975), «Биография атома» (М.: Мир, 1984) переведены на русский язык.

Издание содержит ряд биографических очерков о выдающихся ученых — от Р. Глаубера (XVII в.) до ученых нашего времени. Написана живым, образным языком, содержит много ранее не известных материалов. Биографии насыщены яркими, интересными эпизодами, хорошо передающими черты характеров и главные вехи творчества героев очерков. В т. II вошли биографии ученых XIX—XX вв.

Предназначена для химиков, преподавателей химии и будет интересна самым широким кругам читателей.

Великие химики. В 2-х т. Т. 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

90

В литературе имеется множество версий о том, как Кекуле открыл формулу бензола: это и хоровод атомов, и змеи, и шесть обезьян, схвативших друг друга за лапы или хвост, и кольцо из золота и платины графини, убитой своим камердинером, и персидский ковер с рисунком, напоминающим бензольное кольцо, и др. (Мусабеков Ю. С, Черняк А. Я., ук. соч., с. 209).

91

Понятие «ароматические соединения» Кекуле предложил еще в 1860 г.; оно происходит от лат. aromata — духи.

92

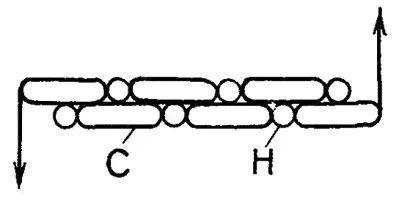

В этой статье Кекуле изложил теорию строения ароматических соединений. Он установил, что молекула бензола состоит из ядра с высоким содержанием углерода, и дал первую структурную формулу:

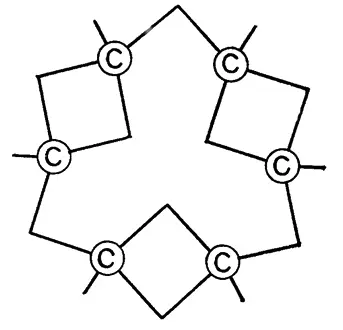

В 1866 г. Кекуле предложил свою знаменитую формулу бензола — замкнутое кольцо из шести атомов углерода, которые связаны друг с другом попеременно одной или двумя валентностями. Каждый из атомов углерода имеет свободную валентность, насыщаемую водородом:

93

К ним принадлежат диагональная формула А. Клауса (1867 г.), призматическая формула А. Ладенбурга (1869 г.), тетраэдр А. Розенштиля (1869 г.), центрические формулы А. Байера (1888 г.), В. Мейера (1872 г.), Г. Армстронга (1887 г.) и др. См.: Соловьев Ю. И. Эволюция основных теоретических проблем химии. — М.: Наука, 1971, с. 203–207; Быков Г. В. История классической теории химического строения. — М.: Издво АН СССР, 1960, с. 143; Быков Г. В. История органической химии: Структурная теория, ук. соч., с. 34–37 и др.; Биографии великих химиков, ук. соч., с. 179–185; Соловьев Ю. И. История химии, ук. соч., с. 211–215.

94

Адольф Вильгельм Герман Кольбе (1818–1884) — немецкий химик-органик, ученик Вёлера и Бунзена, с 1865 г. профессор Лейпцигского университета; исследовал и синтезировал многие органические вещества; в 1847 г. впервые применил обратный холодильник, а двумя годами позже открыл электрохимический метод получения насыщенных углеводородов (реакция Кольбе); написал ряд учебников, научных и научно-популярных книг. О Кольбе см.: Джуа М., ук. соч., с. 245–246; Быков Г. В. История органической химии: Структурная теория, ук соч., с. 23 и др.; Волков В. А. и др., ук. соч., с. 248.

95

Отто Баллах (1857–1931) — немецкий химик-органик, с 1889 г. профессор в Гёттингене. Его выдающиеся исследования в области химии терпенов и других алициклических соединений способствовали значительному развитию органической химии и химической промышленности. За эти работы он получил Нобелевскую премию по химии в 1910 г. О Валлахе см.: Красницкая Н. Д., Макареня А. А. ЖВХО, № 6, 622 (1975); Быков Г. В. История органической химии: Открытие, ук. соч., с 147 и др.; Волков В. А. и др., ук. соч., с. 894.

96

Людвиг Кляйзен (Клайзен) (1851–1930) — немецкий химик-органик; особо известен развитием общих методов органического синтеза: его именем названы реакция диспропорционирования альдегидов (1887 г.), сложноэфирная конденсация (1887 г.), перегруппировка (1912 г.), колба для вакуумной перегонки (1893 г.). О Кляйзене см.: Волков В. А. и др., ук. соч., с. 237–238.

97

Густав Теодор А. О. Шультц (1851–1919) — немецкий химик, профессор химической технологии и металлургии в Высшей технической школе в Мюнхене, ученик Кекуле.

98

Рихард Аншютц (1852–1937) немецкий химик и историк химии, профессор химии в Боннском университете, автор монографии о Кекуле.

99

В разное время в лаборатории Кекуле работали четыре русских химика — В. М. Петриев (Петриашвили) (1845–1908), П. Д. Хрущов (1849–1909), В. Ю. Рихтер (1841–1891), А. Н. Попов (1840–1881). Трижды (в 1857, 1858 и 1861 гг.) Кекуле встречался с А. М. Бутлеровым (Мусабеков Ю. С, Черняк А. Я., ук. соч., с. 208).

100

По, воспоминаниям Д. И. Менделеева, «детей было всего 17, а живокрещенных 14». (Менделеев Д. И. Сочинения. Т. 25 — Л.—М.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 669).

101

Д. И. Менделеев родился 27 января (8 февраля по новому стилю) 1834 г. в Тобольске в семье директора гимназии и попечителя народных училищ Тобольской губернии Ивана Павловича Менделеева (1783–1847) и Марии Дмитриевны Менделеевой, урожденной Корнильевой (1793—1850).

102

Мария Дмитриевна с детьми Дмитрием и Елизаветой выехала в Петербург весной 1850 г.

103

Д. И. Менделеев был зачислен студентом Главного педагогического института в Петербурге по физико-математическому факультету 9 августа 1850 г.

104

Михаил Васильевич Остроградский (1801–1861) — русский математик, один из основателей петербургской математической школы, с 1830 г. академик. Родился на Украине, в Полтавской губернии; ученик французского астронома, математика и физика Пьера Симона Лапласа (1749–1827), друг Т. Г. Шевченко и С. С. Гулак-Артемовского — автора оперы «Запорожец за Дунаем»; преподавал в Петербургском университете, Московском кадетском корпусе и Главном педагогическом институте в Петербурге, где учился Менделеев. Работал в области математического анализа, теоретической механики, математической физики; его именем названы теорема и метод. Об Остроградском см.: Отрадных Ф. П. Михаил Васильевич Остроградский. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1953; Михаил Васильевич Остроградский — М.: Физматгиз, 1961; Гнеденко В. В., Погребысский И. Б. Михаил Васильевич Остроградский: Жизнь и работа: Научное и педагогическое наследие. — М.: Изд-во АН СССР, 1963.

105

Эмилий Христианович (Генрих Фридрих Эмиль) Ленц (1804–1865) — русский физик, с 1830 г. академик; открыл закон выделения тепла при прохождении электрического тока в проводниках (закон Джоуля — Ленца), в 1833 г. сформулировал одно из важнейших положений электромагнитной индукции — правило Ленца, в том же году открыл закон обратимости электрической машины и явление реакции якоря. О Ленце см.: Лежнева О. А., Ржонсницкий Б. Н. Эмилий Христианович Ленц (1804–1865). — М. — Л.: Госэнергоиздат, 1952; Выдающиеся физики мира: Рекомендательный указатель. — М.: ГБЛ, 1958, с. 194–199; Храмов Ю. А., ук. соч., с. 161–162.

106

Степан Семенович Куторга (1805–1861) — профессор минералогии в геогнозии Главного педагогического института.

107

Георг Людвиг Кариус (1829–1875) — немецкий химик, профессор Гейдельбергского (1861 г.) и Марбургского (1865 г.) университетов. В 1864 г. открыл метод определения серы, хлора, брома и иода в органических соединениях.

108

О Международном конгрессе химиков в Карлсруэ см.: Фигуровский Н. А. Дмитрий Иванович Менделеев, ук. соч., с. 40–47; Быков Г. В. Август Кекуле, ук. соч., с. 82–113.

109

Имеется в виду критическая температура.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: