Юрий Акашев - История народа Рос. От ариев до варягов

- Название:История народа Рос. От ариев до варягов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0192-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Акашев - История народа Рос. От ариев до варягов краткое содержание

В книге доктора исторических наук профессора Юрия Акашева с научной достоверностью вскрыт древнейший пласт русской истории. На основе широкого круга письменных источников, данных лингвистики, этнологии, археологии, фольклористики обоснована идея о глубокой древности русского народа, уходящего своими корнями в общеиндоевропейскую эпоху, представлена новая концепция о происхождении его этнического имени, подтверждено существование у древних росов своей оригинальной древнейшей (докириллической) письменности, доказана славянская принадлежность «варягов-руси» и прослежена славянская этимология имен Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора. Предназначена книга как для специалистов в области истории и других гуманитарных наук, так и для всех, кто интересуется древнейшей историей русского народа.

История народа Рос. От ариев до варягов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

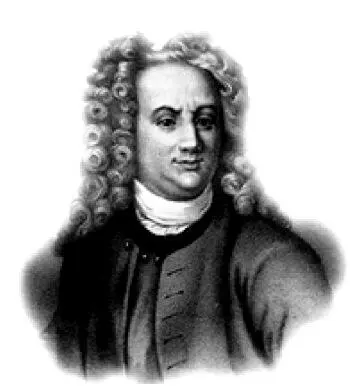

Интересные и важные детали могут быть почерпнуты из Иоакимовской летописи, приписываемой первому новгородскому епископу Иоакиму, жившему в конце Х – начале ХI в. Сама летопись не сохранилась, но ее содержание довольно подробно передал В.Н. Татищев в четвертой главе «Истории Российской» [76]. С тех пор летопись стала частью корпуса древнерусских источников, хотя у определенной части историков и вызывала большие сомнения в своей подлинности. И, как совершенно справедливо отметил современный петербургский историк А.А. Хлевов, исследовавший Иоакимовскую летопись на диссертационном уровне, по мере развития критики источников она все более и более завоевывала «право на объективность и в наши дни является полноправным свидетельством, более того, свидетельством весьма информированным и содержащим, вероятно, ключи ко многим загадкам ранней русской истории» [77].

Илл. 5. В.Н. Татищев

Кроме этих двух русских летописей, разумеется, необходимо использовать и другие, в том числе Троицкую, Густинскую, так называемую «Степенную книгу» и др.

Большую ценность представляют данные фольклористики и, прежде всего, славяно-русской мифологии.

В научной литературе, к сожалению, нередко встречается мнение об отсутствии у славян своей мифологии. Конечно, это не так. У нас нет систематизированной мифологии, как, например, у древних греков, у которых мифы утратили свою первозданность из-за «стараний» античных писателей и поэтов.

Славяно-русская мифология сохранилась практически в необработанном виде. Будучи отражением знаний, выработанных тысячелетиями, и связанных с яркой, неповторимой историей славянских народов, она нашла воплощение в народных сказках, поверьях, обрядах, загадках, вышивках, деревянной резьбе, во многих обычаях и традициях русского народа.

Илл. 6. «История Российская» В.Н. Татищева, изданная в 1768 г.

В качестве источника могут быть использованы русские народные сказки. Особую ценность среди них имеют так называемые «волшебные», поскольку именно они являются наиболее древними и сохранили в себе отпечатки древнейшей жизни наших предков. Замечательный русский этнограф, собиратель и исследователь фольклора А.Н. Афанасьев извлек из архива Русского Географического общества хранившиеся там сказки, собранные из самых разных мест и краев России, и издал их в 1855–1864 гг. в восьми выпусках. Как писал известный русский литературовед В.П. Аникин, в сборниках, издаваемых Афанасьевым, «заговорила огромная страна, протянувшаяся на тысячи верст с севера до юга и с запада до востока» [78].

Огромный интерес представляют практически еще не изученные южнорусские поверья, легенды и сказы, записанные в молодости, а частично восстановленные по памяти писателем и любителем русской старины Ю.П. Миролюбовым, опубликованные за рубежом в 70—80-е годы, уже после его смерти, и лишь совсем недавно ставшие доступными для российского читателя [79].

Интересные данные могут быть почерпнуты из «Голубиной книги», народных песен, заговоров, а также из русского орнамента, нашедшего воплощение в оформлении рукописных книг, народной вышивке, деревянной резьбе.

Очень важными, безусловно, являются данные археологии – науки, которая в последние десятилетия получила бурное развитие и внесла большой вклад в изучение славянского этногенеза. Однако следует помнить, что возможности археологии в этнической идентификации той или иной археологической культуры ограничены. Поэтому в данном случае бо́льшую ценность представляют данные языка. Ведь в основе объединения людей в этнические сообщества лежит, прежде всего, язык, поэтому, как писал В.В. Мавродин, «решать задачу поисков предков современных народов, в том числе и славянских, должно, прежде всего, языкознание, ибо, в конечном счете, проблема этнического развития современных народов есть в первую очередь проблема развития их языков, а не восстановление, по поколениям и коленам, их физических предков, ранних расовых типов» [80]. Является общепризнанным, что факты языка, как и данные археологии – это основной источник изучения истории Руси дописьменного периода, то есть периода до появления Начальной русской летописи.

Также в качестве источников следует привлекать геральдические знаки древнерусских князей. Большую ценность представляет для нас надпись, выбитая на так называемом Пневищинском камне, с помощью которой возможно провести эксперимент, подтверждающий глубокую древность русского докириллического письма.

Использование весьма обширного и разнообразного корпуса источников в сочетании с надежными методами научного исследования позволяет внести ясность во многие весьма сложные и актуальные вопросы начальной истории русского народа.

Глава II

Древнейшие росы как народ

§ 1. Понятия «народ» и «этнос» в применении к древнейшим росам

В исторической науке укоренилось неверное представление о русском народе как о сравнительно молодом, не имеющем своей истории древнего мира и раннего средневековья. И связано это во многом с неправильным толкованием самого понятия «народ». В самом деле, к какой стадии развития той или иной исторически сложившейся человеческой общности могут быть применимы термины «народ» или «этнос»? Насколько правомочно их употребление по отношению к древнейшим росам? И, вообще, когда росы стали «русским народом»? На этих вопросах необходимо остановиться немного подробнее, так как от ответов на них зависит решение принципиально важного вопроса о древности русского народа.

В советские времена становится довольно распространенным мнение о том, что понятие «народ» не может быть применимо не только к первобытной орде нижнего и среднего палеолита, но даже и к племени, и к союзу племен, возникающему на последней ступени первобытного общества [81]. Исходя из такой трактовки, известный советский историк В.В. Мавродин в монографии, посвященной происхождению русского народа, писал, что термин «русский народ» может употребляться только по отношению к «древнерусской народности, русской, или великорусской, народности, русской нации эпохи капитализма, социалистической русской нации», поскольку понятие «народ» применимо лишь «для обозначения этнических образований эпохи феодализма, капитализма и социалистического общества» [82]. То есть, по мнению ученого, это понятие не распространяется на этнические общности доклассового периода. Поэтому, говоря о начальном этапе истории русского народа, он имел в виду тот ее период, когда на смену «племенам», зафиксированным «Повестью временных лет», приходит «новая этническая общность», характерная для эпохи феодализма, то есть древнерусская народность времен Киевской Руси.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: