Сабит Ахматнуров - Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв.

- Название:Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-17-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сабит Ахматнуров - Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв. краткое содержание

Пора согласиться с точкой зрения великих русских евразийцев начала ХХ столетия, что у России своя евразийская цивилизация, – утверждает автор. Тысячи лет здесь народы удивляли мир не только своею воинственностью, вооружением или древним ювелирным искусством, но литературой, музыкой, художественными произведениями, архитектурой.

Народы бывших союзных республик нынче заняты поисками этнической самоидентификации, обвиняя русских в «оккупации», «принуждении» и прочих атрибутах единой империи. Тогда как несколько тысяч лет истории Евразии свидетельствуют, что только в едином государстве её разные, хотя и этнически комплиментарные, по Л.Н. Гумилёву, народы жили спокойно. А распады сопровождались беспощадными войнами…

Книга адресуется всем, кто интересуется историей своего Отечества.

Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Благодаря тангутскому нашествию в 1028 г. сохранилось богатое собрание полотен и многоязычных манускриптов (преимущественно китайских и тюркских) в пещере, служившей убежищем в Дуньхуане [28]. Эти сокровища были обнаружены в 1900 г. и находятся сегодня в Британской национальной библиотеке. Там хранятся и тысячи страниц рукописей, большая часть которых до сих пор не опубликована. Написаны они в самых разных жанрах, в форме заметок и деловых писем, в том числе документ, найденный в городе Урумчин, о продаже девушки-рабыни за сто кусков золота, датируемый VIII веком (14, с. 54). Есть и сказки, религиозные трактаты, в большинстве переведённые с китайского языка и санскрита. Памятники письменности косвенно указывают, что было много грамотных людей, принадлежащих к разным этническим группам, и не только среди духовенства и политической элиты, но и среди рядового населения каганата (62, с. 99–118).

При знакомстве с образцами юридических документов тех времён приходится поражаться, насколько развита была правовая система уйгур. Там присутствовали почти все виды торговых и кредитных операций, характерных для современности. Существовал, например, даже термин «tьє», обозначавший понятие «процент» (84).

Уйгуры создали новое по тем временам общество. В одном городе здесь могли проживать манихеи, буддисты, христиане, последователи культа Тенгри. На улицах проповедовали мусульмане, иудеи и представители других учений. Но принятие манихейства элитой общества отделило их от народа. Губительным последствием манихейства стало разрушение семьи и её вырождение наряду с ослаблением единства общества. К середине IX в. Уйгурский каганат как значительное государство остаётся в прошлом истории.

Глава II

Кыргызский каганат

Енисейскими кыргызами называют тюркоязычный народ, сложившийся в Минусинской котловине из саянских динлинов и предков современных хакасов – гяньгуней – в IV–III вв. до н. э. В древних китайских источниках о динлинах написано: «жители вообще рослы, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Чёрные волосы считались нехорошим признаком, а с карими глазами почитались потомками Ли Лина [китайский военачальник – прим. авт.]» (16). Древние хакасы имели «орлиный нос, русые волосы и голубые глаза, были отважны и мужественны» (17, с. 268).

Реконструкция мужского костюма эпохи бронзы, выполненная А. Л. Петренко. Кожа, бронза. Минусинский региональный краеведческий музей им. И. М. Мартьянова

К середине VI века одновременно с возникновением Тюркского каганата в Минусинской котловине появляется сильное государство во главе с вождём рода кыргыз (100). По расовой принадлежности древних кыргызов относят к европеоидам. Антропологический тип обитателей Саяно-Алтая того времени убедительно подтверждён современными археологическими находками в древнейших захоронениях VI–III вв. до н. э. Пазырыка и Укока.

О высоком уровне развития народов Южной Сибири раннего средневековья свидетельствуют не только необычайно высокая технология обработки железа, но и культура земледелия. В захоронениях археологи нашли жерновок ручной вращающейся мельницы. Об использовании кыргызами ручных мельниц сообщают и китайские источники (21, с. 25). Широко использовалось орошение, для чего прорывались каналы до 10–15 км длиной. От каналов в поля отходили узкие канавы; по мере необходимости они открывались или перегораживались большими камнями. При всём том кочевое скотоводство имело значительно большее значение в хозяйствовании древних кыргызов, нежели земледелие (14, с. 151).

Но известны крепостные сооружения кыргызов, города с остатками дворцов и административных зданий, возведённых из сырцового кирпича или дерева. Так, в Западной Сибири обнаружены тюркские курганы с кладками из сырцового кирпича, датированные концом I – началом II тысячелетия (72). В дельте реки Уйбат раскопаны останки столичного города кыргызов. Сохранилась крепостная стена длиною 259 метров (59, с. 144).

В делопроизводстве, в отличие от уйгуров, кыргызы продолжали пользоваться орхоно-енисейским руническим письмом. Как у многих народов распавшегося Тюркского каганата, в мировоззрении доминировала вера в Вечное Синее Небо, в верховенство Духа Тенгри над всем, что есть на Земле и в небесах. При этом почитались и младшие божества, «хозяева» гор, лесов, воды.

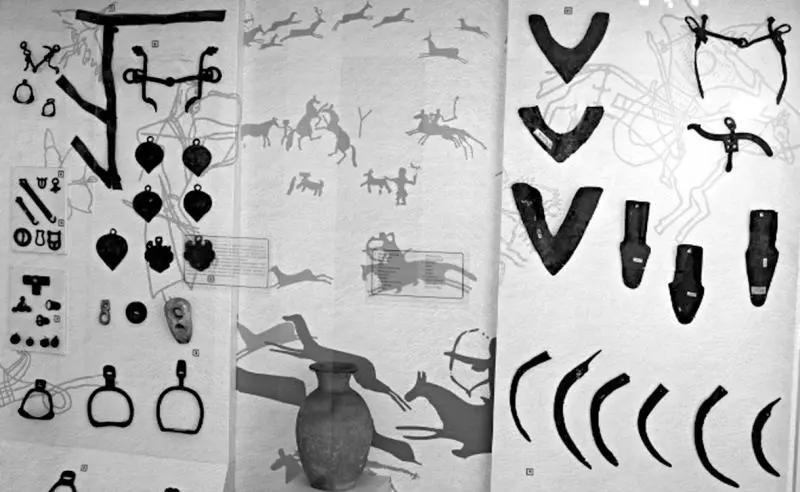

Хозяйство средневековых кыргызов. Железные наконечники к плугам, железные серпы, крючки, стремена и другие предметы лошадиной сбруи. Минусинский региональный краеведческий музей им. И. М. Мартьянова

Развивалась металлургия с кузнечным делом. Остатки поселений кузнецов тянутся непрерывной цепью вдоль побережья Енисея и его главных притоков. Изделия из железа в Саяно-Алтае становились источником накопления богатств в руках племенной знати от их продажи, что вело к расслоению общества.

Несмотря на длительное сопротивление тюркам Ашина, кыргызы всё же вошли в состав Великого Тюркского каганата с сохранением относительной самостоятельности (67, с. 36). Кыргызские правители стремились к проведению своих интересов и ограничивались в отношениях с сюзереном выплатой дани, проводя независимую политику в отношениях с соседями. Достоверно известно, что они имели дипломатические отношения с империей Тан, обмениваясь посольствами (64, с. 56).

С падением Тюркского каганата в 744 г. кыргызы обрели независимость. Но уже в 758 г., потерпев болезненное поражение, вынуждены были признать старшинство уйгурского кагана и были отрезаны от свободных отношений не только с империей Тан, но с Восточным Туркестаном, Семиречьем и всей Средней Азией (11, с. 128).

Границы кыргызского государства в VIII веке на севере простирались от Абаканского хребта Западного Саяна до Байкала вдоль реки Ангары. На юге кыргызы и союзные им племена продолжали соперничать с уйгурами, построившими линию укреплений на территории современной Тувы. В 820 г. кыргызский вождь из рода Яглакар начинает большую войну, которая длилась двадцать лет и закончилась в 840 г. полной победой кыргызов над последним уйгурским каганом Чжан-Синем (14). Далее они захватывают всё Присаянье, Алтай, северо-восток Казахстана до среднего течения Иртыша на западе и устье Селенги на востоке.

Это было государство с авторитарным правлением. Административный аппарат делился на шесть категорий: министры, проконсулы, комиссары, резиденты, генералы и дакан. Всего было семь министров, три «проконсула», десять «комиссаров», пятнадцать резидентов и неизвестное количество генералов и тарханов (74, с. 178–182).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: