Сабит Ахматнуров - Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв.

- Название:Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-17-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сабит Ахматнуров - Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв. краткое содержание

Пора согласиться с точкой зрения великих русских евразийцев начала ХХ столетия, что у России своя евразийская цивилизация, – утверждает автор. Тысячи лет здесь народы удивляли мир не только своею воинственностью, вооружением или древним ювелирным искусством, но литературой, музыкой, художественными произведениями, архитектурой.

Народы бывших союзных республик нынче заняты поисками этнической самоидентификации, обвиняя русских в «оккупации», «принуждении» и прочих атрибутах единой империи. Тогда как несколько тысяч лет истории Евразии свидетельствуют, что только в едином государстве её разные, хотя и этнически комплиментарные, по Л.Н. Гумилёву, народы жили спокойно. А распады сопровождались беспощадными войнами…

Книга адресуется всем, кто интересуется историей своего Отечества.

Распад Тюркского каганата. VI–VIII вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Алексей Бычков (2007) пишет: «Взаимодействие обоих войск, славянского и аварского, было скорее таково, что авары при совместных военных предприятиях, как народ кочующий, имевший отменных коней, составляли конницу, славяне же – пешее войско. Допускаем, что там, где было невыгодно вступать в бой всадникам, посылали в первых рядах славян, как бывает, например, при осадах городов, но в открытом поле, где конница была намного эффективнее, чем пехота, сомнительно, чтобы славяне бились в первых рядах». Нельзя говорить о рабстве славян и потому, что даже во время аварского верховенства у них образовалась княжеская власть (18, с. 113–114). А кочевые народы, создававшие устойчивые государства, либо становились правящей верхушкой этого государства, либо переходили к осёдлости (94, с. 605). Как бы то ни было, в VI в. наблюдалось активное взаимодействие тюркского, славянского и россомонского этносов.

Последнее упоминание аваров в письменных источниках относится к 822 г., когда они потерпели сокрушительное поражение от Карла Великого и окончательно сошли со сцены истории.

Хуннами Юебаньназвали кочевников, обитавших близ Согда [8]и подвергшихся влиянию древней земледельческой культуры Средней Азии. Они воспользовались ослаблением жужаней и распространились на всё Семиречье. Но их самостоятельность была уничтожена телеутами, ответвившимися в 487 г. от жужаней. В свою очередь, телеутов в 495–496 гг. завоевали эфталиты. О загадочном народе под условным названием «эфталиты», в V–VI вв. создавшем могущественное государство в Центральной Азии, имеются самые противоречивые сведения, в том числе о его происхождении и языке. Очевидно, часть хуннов здесь смешалась с согдийцами Центральной Азии. От них отделились так называемые белые гунны (эфталиты), которые в V веке и создадут государство, куда войдёт Северо-Западная Индия, части Средней Азии, Восточного Ирана и Афганистана (94). На тюркоязычность эфталитов указывают древние китайские источники, дворцовые историки Византии. В арабских источниках их без оговорок называют тюрками (85). Весомую роль во времена Великого Тюркского каганата здесь играли другие потомки хуннов, племена чуюе, чуми, чумгунь и чубань.

Хунно-сяньби —этнический субстрат, из которого «выработались позднее тюрко-язычные и монголо-язычные племена». В середине II в. ослабленные нескончаемыми войнами с китайцами и междоусобной борьбой Северное Хунну было окончательно разгромлено ярким вождём союза сяньбийских родов Таншихаем. Он выгнал хуннов из Джунгарии за Тарбагатай, выдавил динлинов за Саяны, обеспечив монгольскому элементу преимущественное положение в Халхе и Чахаре. Часть хуннов признала старшинство молодого вождя, и приняла этноним «сяньби». Только уже в III в. сяньбийцы утратили появившиеся у них зачатки государственности и рассеялись по Халхе. Их южные вожди подверглась влиянию китайской культуры, признали себя вассалами китайского императора.

Сяньбийцы отличались от хуннов образом жизни и языком, хотя те и другие вели преимущественно кочевое хозяйство. Сяньбийцы находились на стадии военной демократии первобытнообщинной формации, и классов у них ещё не было. По замечанию Л. Н. Гумилёва, роды и племена у них легко распадались и вновь возникали с невероятной быстротой, впитывая в себя осколки распавшихся племён и людей, тем самым меняя этническое лицо. Возникали хунно-сяньбийские, тибето-сяньбийские или окитаенные сяньбийские племенные образования. При этом сяньбийцы нередко начисто забывали о своём родстве. Хотя они пользовались монгольским языком, диалекты сильно разнились, а заимствования из тюркского и китайского эти различия усугубляли (29, с. 257–258).

Так образовалось ханство табгачей, в китайской транскрипции – «тоба». Табгачи отличались от других сяньби обычаем тунгусов заплетать косу. Это обычай не монгольский, и народ табгачей находился под значительным влиянием более культурных в то время соседей – тунгусов. В отношении языка табгачей до настоящего времени ведутся споры лингвистов. Одни относят его к монгольскому, другие – к тюркскому. Джастин Уинтл прямо называет табгачей тюркским племенем (97, с. 71–79).

Китайские (южные) хунны.После падения ханьской династии в Китае наступает «Период раздробленности» 220–586 гг. В это время активизируются южные хунны из тех, кто остался в Китае. Их шаньюи жили в китайской столице. Для управления народом там назначались временные правители. В 304 г. под предводительством Лю Юаня хунны вновь утвердились в среднем течении реки Хуанхэ. Этот внук предпоследнего шаньюя южного Хунну по материнской линии принадлежал к одной из китайских императорских династий и получил прекрасное аристократическое образование. Вокруг Лю Юаня сплотились остатки хуннов, не желающих мириться с подчинённым положением в империи, мечтавших о возрождении государства Хунну. Его провозгласили великим шаньюем, а сам он в 308 г. объявил себя императором, дав начало китайской династии Хань (17, с. 207–208). Лю Юань отогнал сяньбийцев от китайских границ.

В 316 г. армия хуннов вторгается в долину реки Вэй, разгромив государство Западная Цзинь. В долине реки Хуанхэ многие из этих хуннов постепенно переходят к оседлому образу жизни, перенимая китайскую культуру. В 386 г. уже сами хунны оказываются разбитыми племенем тоба, вождь которых основывает китайскую династию Северная Вэй с центром в провинции Шаньси. Тоба также перенимают китайские обычаи, переходят к оседлому образу жизни, постепенно ассимилируясь в китайском обществе, как чуть не все кочевые предшественники, начиная с далёкого прошлого времён династии Чжоу 1054–771 гг. до н. э. (97, с. 71–79).

Когда тюркам, к которым Эдуард Паркер причислял и хуннов, в очередной раз удалось занять трон китайских императоров, они с политической точки зрения не сделали ничего выдающегося, но династия Тоба-Вэй (386–550 гг.) признавалась весьма респектабельной полукитайской династией. Что примечательно, потомки тюркских шаньюев, становясь во главе китайских династий, считали, что тюркские племена должны быть раздроблены, изолированы друг от друга, в ином случае они могли «перевернуть с ног на голову весь Китай» (74).

Глава III

Великий Тюркский каганат

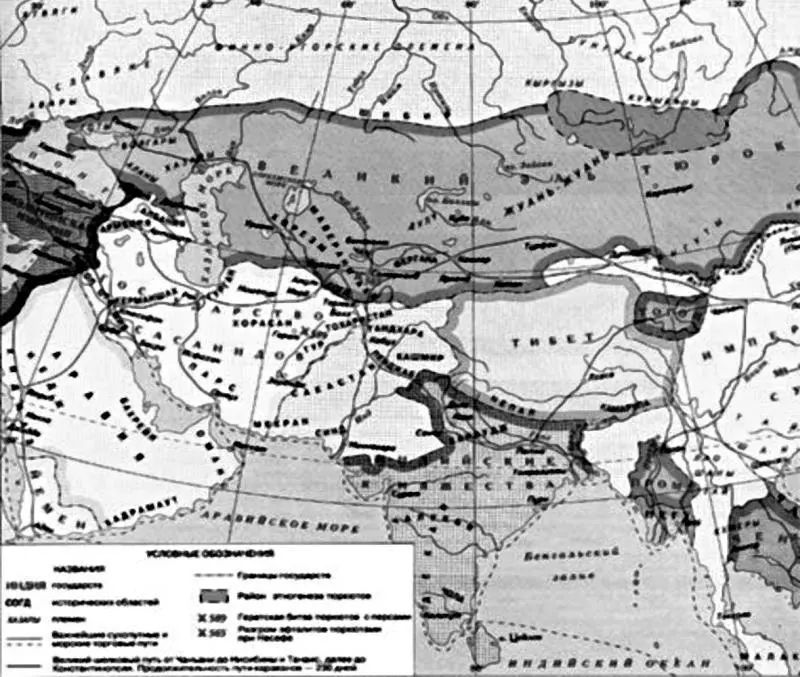

Великий Тюркский каганат (Великий Эль тюрок) в конце VI в. http://images.yandex.ru

На отдалении многих сотен лет сложно говорить о жизни древних народов, особенно если отрывочные письменные свидетельства противоречивы, составлялись в угоду кому-либо или откровенно выдумывались. Но старые и современные географические карты представляют собой серьёзный исторический документ, и великое переселение народов II–V вв. оставило на ней свой неизгладимый след в топонимах и этнонимах, когда тюркская культура стала доминировать от Байкала до Альп.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: