Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Название:Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0592-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века краткое содержание

Настоящая монография посвящена истории общин сестер милосердия, действовавших в Москве с середины XIX до начала ХХ века. Исследование написано на основании многочисленных архивных документов и опубликованных источников. Впервые дается описание всего комплекса существовавших при общинах благотворительных учреждений, разбирается их состав, организация и результативность их деятельности, представлены и проанализированы разнообразные статистические данные. Показана героическая работа общин во время военных действий и эпидемий. Рассказывается о жизни самих сестер милосердия, об их характерах и судьбах. Для всех интересующихся русской историей.

Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

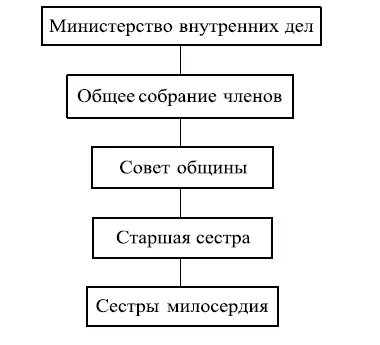

Устав общины сестер милосердия во имя святого апостола Павла предусматривал наиболее широкий круг ее членов, в число которых впервые наряду с прочими входили также и сестры милосердия, их помощницы и даже испытуемые [221]. Почетными попечителями этой общины могли стать духовные и светские лица, оказавшие ей какие-либо важные услуги. Почетные члены делали взносы в размере не менее 100 руб. в год или 2 тыс. руб. единовременно (с 1908 г. единовременный взнос уменьшился до 1000 руб.) [222]. Членами-благотворителями считались лица, вносившие не менее 5 руб. в год или 100 руб. единовременно. Действительные члены не делали взносов и служили общине только своим трудом. Сестры милосердия становились действительными членами автоматически, без какого-либо дополнительного избрания [223].

Непосредственное заведование делами Павловской общины устав возлагал на Совет, заседавший не реже двух раз в месяц [224]. В состав Совета общины входили ее почетные попечители, старшая сестра и ее помощница, 12 избиравшихся на четыре года представителей от почетных и действительных членов. Выборы новых членов устраивались таким образом, что состав Совета обновлялся ежегодно [225]. Совет избирал из своей среды председателя, его товарища и казначея [226].

Совет общины решал вопросы по сбору и расходованию средств, заключению различных договоров от имени общины, оформлению годичных смет и отчетов, составлял должностные инструкции для всех служащих, а также назначал и увольнял последних. На нем же лежал ближайший надзор за всеми учреждениями общины [227]. Деятельностью сестер милосердия Совет управлял через старшую сестру, избиравшуюся бессрочно самими сестрами из своей среды [228].

Совет общины предоставлял отчеты на утверждение общего собрания членов, на котором с правом голоса присутствовали почетные попечители, почетные и действительные члены. Члены-благотворители имели только совещательный голос. Общие собрания созывались, как правило, раз в год для подведения итогов деятельности общины и обсуждения планов на будущее.

Схема 6. Управление Павловской общиной сестер милосердия

Здесь же избирались почетные попечители, почетные и действительные члены (кроме сестер милосердия). В случае возникновения неотложных вопросов могли созываться и чрезвычайные собрания [229].

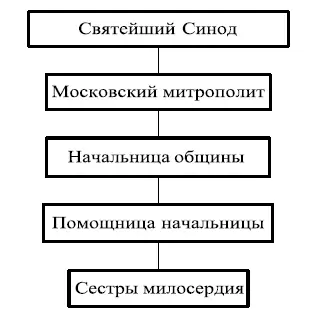

Московская Владычне-Покровская община сестер милосердия состояла в ведении Святейшего Правительствующего Синода и под местным начальством Московского митрополита. Управлялась она настоятельницей Серпуховского Владычнего женского общежительного монастыря, к которому первоначально была приписана до 1878 г. [230]На начальницу возлагалось наблюдение за нравственностью сестер и испытуемых, все хозяйственные и финансовые вопросы [231]. Но сама начальница как игуменья монастыря не могла жить в общине, а потому избирала помощницу из достойных монахинь своей обители, которую утверждал в этом звании митрополит [232]. Помощница начальницы непосредственно управляла общиной, руководствуясь указаниями игуменьи.

Схема 7. Управление Владычне-Покровской общиной

При церкви общины состояли два священника и диакон [233]. Кроме того, у общины был свой духовник, избиравшийся по усмотрению начальницы и утверждавшийся митрополитом [234]. На духовенстве Владычне-Покровской общины также лежала обязанность по составлению общих и финансовых отчетов и ведение делопроизводства в целом [235].

Игуменья по разрешению епархиального начальства избирала врачей, которые лечили всех живущих в общине больных и преподавали сестрам и испытуемым все предметы, необходимые для их служения [236].

Счеты и шнуровые книги [237], выданные начальнице «за скрепою» местной духовной консистории, велись и по окончании года рассматривались согласно порядку, установленному в общежительных монастырях. Годичный отчет представлялся митрополитом в Св. Синод, откуда поступал на рассмотрение императрицы, непосредственной покровительницы общины [238]. Кроме того, в конце года помощница начальницы подавала начальнице подробную ведомость о нравственных качествах каждой находившейся в общине сестры и испытуемой, которая затем предоставлялась архиерею [239].

Таким образом, схему управления каждая община выстраивала по-своему. В структуре их управления можно выделить две основные модели: единоличное управление начальницы и коллегиальное управление Совета. Первый вариант существовал во Владычне-Покровской епархиальной общине и в общине «Утоли моя печали» (официально до 1881 г., а в действительности – до кончины княгини Шаховской). Все руководство жизнью общины в этом случае осуществляла непосредственно начальница, которая согласовывала свои действия только с вышестоящим начальством – епархиальным архиереем или министром внутренних дел. Павловская община, все общины Российского Общества Красного Креста, а с 1881 г. и община «Утоли моя печали» управлялись коллегиально. Такая схема управления могла включать в себя несколько руководящих структур, но ее главным и непременным звеном являлся попечительный совет общины.

Не было единства и в составе членов общин. Нередко под одним и тем же званием в перечисленных общинах подразумевалось обозначение совершенно разных обязанностей, и наоборот, лица, отвечавшие одним и тем же требованиям, имели различный статус (см. таблицу 1).

В каждой общине работало несколько врачей, которые не только лечили больных, но и обучали сестер. В состав большинства общин входил священник, исполнявший обязанности духовника сестер милосердия и преподавателя Закона Божия. Помимо совершения богослужений и Таинств, он должен был разъяснять сестрам милосердия духовные основы их служения. Священник избирался Советом или начальницей и практически не участвовал в управлении общиной. В уставах Александринской общины при Комитете «Христианская помощь» и Павловской общины духовенство вообще не фигурирует, что можно рассматривать как указание на второстепенную роль религии в общинах, основывавших свою деятельность в основном на гуманистических принципах.

Ежегодно все общины представляли отчеты о своей деятельности в руководившие ими инстанции и в тех же инстанциях утверждали свои наиболее важные решения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: