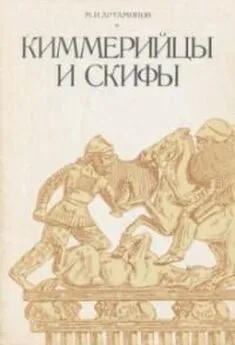

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Название:Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-245-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Артамонов - Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. краткое содержание

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на протяжении большей части первого тысячелетия до н.э., посвящена книга выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение через Босфор библейского народа «гомер» — киммерийцев, по пути сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за ними, «отстав» на несколько десятков лет, явились туда же, обойдя Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.

Михаил Артамонов (1898-1972) — историк и археолог, директор Государственного Эрмитажа в 1951-1964 годах.

Киммерийцы и скифы. От появления на исторической арене до конца IV века до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У населения лесостепной полосы также практиковалось трупосожжение, особенно широко распространенное в Подолии, но известное и в Среднем Поднепровье. В скифских погребениях сожжение чаще всего было неполным, в результате чего деревянный склеп с находящимся в нем покойником не сгорал, а только обгорал в большей или меньшей степени. Полное сожжение со ссыпанием пепла в могилу, а тем более с положением его в урну встречается в Среднем Поднепровье очень редко, да и производилось такое сожжение не в могиле, а на стороне. По-видимому, в большинстве случаев сожжение склепа с покойником было связано с разведением ритуального костра над могилой, огонь от которого охватывал деревянную камеру. В некоторых случаях огонь разжигался возле могилы, и еще горящие остатки костра ссыпались в могилу и зажигали камеру. Возможно, что иногда могилы обжигались до погребения. В IV веке до н.э. сожжения в деревянных камерах становятся редкими, покойники сжигались на стороне, а прах ссыпался на дно могилы. Огонь в погребальном ритуале играл очень важную роль. Следы костра находятся в насыпях курганов с могилами без следов сожжения, а в могилы с трупоположениями клались угли, зола и заменяющая огонь красная охра.

Деревянные погребальные камеры представляют собой продолжение традиции срубной культуры и появляются еще на чернолесском этапе. Каких-либо общих закономерностей в изменении структуры погребальных сооружений и похоронного ритуала в скифских курганах не наблюдается, за исключением того, что к IV веку до н.э. размеры могил в общем уменьшаются, а погребальный обряд становится скромнее, в соответствии с чем уменьшается и число деревянных погребальных камер. Однако и в это время отдельные погребения отличаются богатством своего инвентаря.

В поднестровской группе в течение всего времени ее существования курганы и погребальные камеры устраивались с обильным применением камня. Камера, если она была деревянной, обкладывалась камнями, в большинстве случаев она целиком складывалась из камня. Вокруг погребения выкладывалось каменное кольцо, да и сам курган обычно сооружался из камней с землей. До половины поднестровских погребений представляют собой трупосожжения, преимущественно на стороне. Сопровождающих погребения людей или лошадей не замечено, дорогих золотых или импортных вещей в могилах почти не найдено.

Тясминская группа в правобережном Поднепровье представлена многочисленными богатыми курганами с деревянными камерами. Древнейшие погребения этого рода, к сожалению, разграбленные, обнаружены у села Жаботин Черкасской области. В одном из курганов у этого селения (№2) сохранились считающиеся наиболее ранними образцы скифского искусства — упомянутые костяные пластины с гравированными изображениями животных и птиц, фигурные подвески и псалии, а в другом (№524) уцелели золотые штампованные бляшки в виде лежащего козла с повернутой назад головой, близкого к келермесско-мельгуновским изображениям этого животного.

Лучше других исследованы курганы Журовской группы в бассейне реки Тясмин в Черкасской области. Здесь представлены два типа могильников. Один в урочище Горячево состоит из множества (несколько сотен) небольших тесно расположенных курганчиков, в которых находились разграбленные ямные с деревянным перекрытием могилы с остатками человеческих скелетов и рядового инвентаря. В середине этого могильника возвышался курган около 8 метров высотой, под которым в большой деревянной камере без входного коридора со следами сожжения находилось ограбленное погребение мужчины и женщины. При них уцелели только обломки меча, наконечники копий, бронзовые, железные и костяные наконечники стрел, железные удила, костяная и обложенная золотом костыльковые застежки, янтарные и другие бусы, каменное блюдо и глиняные сосуды, состоящие из горшка с проколами по краю, корчаги, чарки с высокой ручкой и двух блюд. В другом кургане, меньшей величины (высота 3 метра), тоже в деревянной камере без входного коридора, было также парное погребение (мужчина и женщина). Среди обнаруженных в нем вещей, кроме глиняной посуды, оказались три пары железных удил с костяными псалиями, костяные же уздечные пронизки в виде схематических птичьих головок, два железных навершия, бронзовые гвоздевидные серьги, янтарные и стеклянные бусы, бронзовый браслет, бронзовое зеркало с кнопкой на обороте. Там же нашлось несколько золотых бляшек, из которых одна представляла собой лежащего оленя. Еще два кургана высотой менее 2 метров с деревянными камерами, тоже разграбленные, содержали остатки погребений мужчин-воинов. Большие курганы этого могильника датируются второй половиной VI века до н.э. Они, вероятно, принадлежали вождю и членам его семьи, тогда как окружающие их многочисленные малые курганы представляют рядовых членов возглавлявшейся этой семьей общины.

Могильник на урочище Криворуково состоит всего из 11 курганов, из которых 10 подверглись раскопкам. Из них только один курган высотой меньше метра содержал погребение ребенка без следов деревянного склепа, все остальные имели склепы по большей части с входным коридором. Самые значительные курганы находились в середине могильника. В одном из них был погребен мужчина со слугой, а в другом — женщина со служанкой. В линию со вторым располагались три кургана с женскими погребениями, причем в одном из них вместе с женщиной оказался еще ребенок. Вблизи первого, мужского кургана помещался еще курган с мужским погребением, а несколько в стороне от всех были три кургана; в одном из них оказалось погребение мужчины со слугой, а в другом — двух взрослых, вероятно мужчин (так как вместе с ними найдены два панциря), и ребенка. В третьем кургане деревянная камера была сожжена, а погребение настолько разграблено, что судить о его содержании не представляется возможным. Почти во всех могилах с мужскими погребениями во входном коридоре или частично и в камере находились скелеты двух или трех лошадей, а в камерах еще и по нескольку пар удил. Точно так же почти у всех мужчин оказалось, кроме обычного наступательного оружия, по пластинчатому чешуеобразному панцирю.

Среди немногочисленных сосудов преобладала импортная греческая керамика: амфоры, чернолаковые килик, чашка, миска, блюдечко. Из найденных в могилах греческих вещей следует еще отметить стеклянный амфориск, бронзовую черпалку, висевшую на горле винной амфоры, ситечко с длинной ажурной ручкой, служившее для процеживания вина, и прекрасное бронзовое зеркало с ручкой в виде ионийской колонны. Немногие уцелевшие от разграбления украшения из этих курганов состоят из разнообразных бусин, золотой серьги, золотых и бронзовых бляшек, преимущественно с конской упряжи. Следует отметить две золотые пластинки с изображением лежащего оленя, в одном случае с повернутой назад головой. Большинство бляшек имеют форму головок животных (льва, лося) и птиц. В числе находок имеется также золотой предмет в виде усеченнного конуса, уже известный нам по находке в Томаковской могиле. Такие предметы находились и в других погребениях и обычно называются «ворворками». Могильник в целом датируется V веком до н.э. Он явно представляет собой кладбище не смешивавшейся с рядовым населением аристократической семьи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: