Всеволод Вихнович - Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного (Рим, Иудея, эллины)

- Название:Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного (Рим, Иудея, эллины)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академия исследования культуры

- Год:2010

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-903931-66-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Вихнович - Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного (Рим, Иудея, эллины) краткое содержание

Книга известного петербургского ученого В.Л. Вихновича посвящена жизни и трудам последнего иудейского царя Ирода Великого (73-4 гг. до н.э.), имя которого в связи с упоминанием в евангельском предании казалось бы неразрывно связано с негативной характеристикой: «царь-злодей». Реальная же судьба исторического царя Ирода поистине уникальна. При его правлении Иудейское царство достигло вершин иудейско-еврейской государственности, превзойдя библейские царства Давида и Соломона. В результате искусного правления Ироду удалось невозможное — соединить несоединимое: оставаясь иудеем, для внешнего мира он стал римским аристократом, имеющим право носить почетное имя Юлий — родовое имя Цезаря и Октавиана Августа; будучи покровителем и финансовым спонсором всех сторон эллинистической культуры, он был выбран почетным пожизненным судьёй Олимпийских игр… Если учесть, что основой европейской цивилизации является греческая мудрость, римский порядок и иудейский религиозный дух, то царь иудейский Ирод может считаться первым Европейцем,органически соединившим все три составляющие этих культур.

Это издание будет интересно не только ученым, занимающимся историей и идеологией Древнего мира, но и самому широкому кругу читателей. Автор предлагает задуматься над соблазном абсолютной власти, над природой религиозных и политических конфликтов в Израиле рубежа эр, над условиями, в которых возникало христианство, над универсальностью и актуальностью различных моделей развития общества.

Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного (Рим, Иудея, эллины) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, семья Антипы сразу же оказалась включённой в круг высшей иудейской аристократии. Поэтому не вызывает удивления карьера его сына Антипатра, ставшего близким другом и одним из ближайших советников и сподвижников правящей вдовы Шломцион и её сына Гиркана, иногда именуемого Гирканом И.О. роли Антипатра в начавшейся гражданской войне между братьями Гирканом и Аристобулом, приведшей к потере независимости Иудеи, будет рассказано в следующей главе. Отметим только то, что известно о личности Антипатра. По имеющимся источникам он, сохраняя верность идеалам иудаизма, был достаточно широко эллинистически образован. Иначе говоря, он продолжал традицию сочетания двух во многом противоположных цивилизаций. Видимо, продолжая получать большие доходы от транзитной торговли в Идумее, он поддерживал тесные связи с соседним эллинистическим портовым городом Аскалоном (Ашкелоном), замыкавшим торговый путь из Аравии.

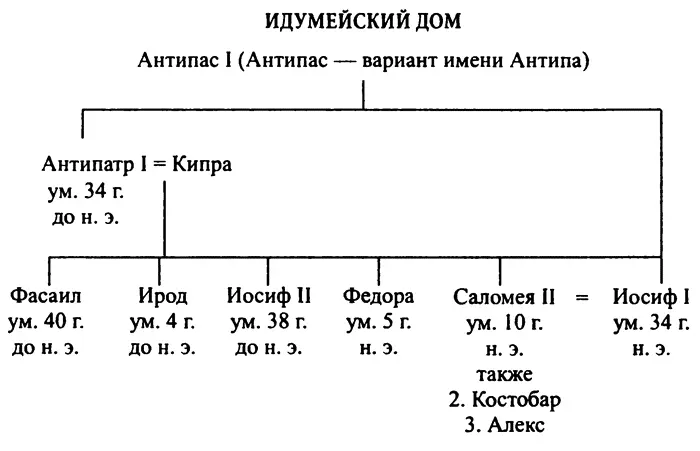

С другой стороны, не менее важным было тесное сотрудничество с соседствующим на Востоке Набатейским царством. Это царство со столицей в городе Петра представляло собой культурное эллинистическое государство, при том что большую часть его жителей составляли североарабские племена. Однако судя по всему, здесь союз Антипатра с местной аристократией был гораздо теснее. Об этом, и вообще о положении этого важного деятеля последнего периода истории Хасмонейского царства и его семье, выразительно, хотя и кратко говорит Иосиф Флавий: «Антипатр… пользовался огромным авторитетом… у идумеян, из среды которых он взял себе жену знатного арабского рода, по имени Кипра. От неё Антипатр имел четырёх сыновей — Фазаила, Ирода, который впоследствии стал царём, Иосифа и Ферору, а также дочь Саломею. Этот Антипатр находился, впрочем, в дружеских отношениях с другими правителями, особенно с арабским (набатейским. — В. В.) князем, которому он переслал детей своих во время войны с Аристовулом» (ИД. Т. 2. С. 82.). На наш взгляд, непонятно происхождение жены Антипатра «из среды идумеев» и при этом «знатного арабского, точнее набатейского рода». Надо полагать, что браки между соседями — идумеями и набатеями — не были исключительным явлением. Вполне допустимо, что явно знатная идумейская семья, из которой происходила Кипра, находилась в родстве с какой-то родовитой набатейской. Мать будущего царя, которую, как мы увидим далее, он горячо и трогательно любил, носила имя романтического ароматного цветка «Кофэр, Кипер», или хенна (lawsonia inermis). Он до сего времени произрастает в виноградниках Ейн-Геди, восхваляемый за свой аромат в Песне Песней царя Соломона {46} 46 Песнь Песней царя Соломона, 1:13.

. От него произошло наименование духов «Шипр» {47} 47 Грант М. Ирод Великий. Двуликий правитель Иудеи. М., 2002. С. 26.

.

Вопрос о происхождении семьи Ирода, сам по себе не имеющий значения, представляет всё же определённый интерес. Враждебная Ироду традиция старается доказать его нееврейское происхождение. С одной стороны, идумеев противопоставляют иудеям, а с другой, видимо понимая, что это явно неправомерно, ему отказывают даже в идумеиском происхождении, то есть представляют неким чужестранцем. Историк христианской церкви Евсевий из Кесарии Палестинской (260–340 гг. н.э.), ссылаясь на христианского автора Юлиана Африкана (ум. 237 г. н.э.), считает его отца Антипатра не идумеем, а уроженцем эллинистического города Аскалона, которого похитили и воспитали идумейские разбойники. Христианский писатель II века Юстин в «Диалоге с Трифоном» также утверждает, что именно Аскалон был местом рождения Атипатра. Согласно Евсевию, в пророчестве Иакова: «Не исчезнет правитель из рода Иуды и вождь от чресел его, пока не придёт тот, кого ожидают народы», содержится пророчество о рождении Иисуса. Как поясняет Евсевий, «пророчество оставалось неисполненным, пока власть над иудеями вручена была римлянами чужестранцу — Ироду» {48} 48 Евсевий Памфил. Церковная история. М., 2001. С. 28.

.

Здесь не место вдаваться в текстологический анализ этого стиха и его перевода, сегодня есть и другие толкования. Но не исключено, что Евсевий цитировал какой-то вариант этого стиха из текста Писания, распространённый в Палестине среди христианских общин I–II веков. О том, что это были иудеохристиане, свидетельствует тот же Евсевий: «Из письменных источников я только узнал, что до осады Иерусалима Адрианом (восстания Бар-Кохбы 132–135 гг. — В. В.) их (иерусалимских епископов. — В. В.) было пятнадцать, преемственно сменявших друг друга, что все они были исконными евреями и Христово учение приняли искренне… Вся церковь у них состояла из уверовавших евреев, начиная от апостолов и до тех, кто дожил до этой осады» {49} 49 Там же. С. 149.

. Так что имеются весомые основания полагать, что традиция подчёркивать нееврейство Ирода утвердилась в иудеохристианской среде, в частности для того, чтобы подтвердить её толкование пророчества Иакова. Затем она закрепилась в последующие времена в христианской литературе, и ее придерживаются многие современные историки, в том числе и еврейские.

Стоит затронуть вопрос об иудействе матери Ирода — Кипры. Как справедливо отмечает П. Ричардсон, «ритуалы обращения в иудаизм женщин появляются впервые в раввинистических текстах второго и третьего веков н.э. Ранее — особенно в период Второго Храма — женщина считалось обращенной в иудаизм в силу самого факта брачного союза с евреем» {50} 50 См: Richardson P. Herod. P. 42. Он приводит следующие работы по этому вопросу: Cohen S. J. D. From the Maccabees to the Mishnah. Philadelphia. Westminster, 1987. P. 46–59, esp. 52–54; Bamberger B. J. Proselytism in the Talmudic Period. New York: KTAV, 1939.

.

Склонный к обобщениям А. Тойнби писал: «Из Идумеи иудеи получили незваного пришельца, как французы корсиканца Наполеона или русские — грузина Сталина» {51} 51 Там же. С. 24.

. Наблюдение знаменитого историка остроумное, но некорректное. Корсиканцы даже сегодня, через двести лет после Наполеона, отстаивают свою национальную идентичность, противопоставляя себя французам, а русских и грузин в настоящее время разделяет решительно всё. В противоположность этому, предки Ирода уже за два поколения до него добровольно и ревностно слились с братским по языку и общим предкам иудейским народом. Правильней, на наш взгляд, будет сопоставление иудеев и идумеев, подобное сопоставлению в «Повести Временных лет» уверовавших и твердых в христианстве племени «полян» и погрязавших в язычестве вятичей или древлян.

Глава 5.

АГОНИЯ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА ХАСМОНЕЕВ

(67–63 гг. до н.э.)

Интервал:

Закладка: