Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки

- Название:Венеты. Наши давние предки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Общество содействия развитию связей между Словенией и Россией «Д-р Франце Прешерн»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-88879-021-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки краткое содержание

Книга словенского ученого Йожко Шавли (р. 1943) посвящена истории и быту венетов (венедов, вендов), одного из древнейших народов Европы. В ней на основе критического анализа научной литературы обобщены результаты исследований археологических культур Гальшатат, Латен, Лужица, Ваче, Вилланова, античные цивилизации эпохи Римской империи в Норике, Венеции, Карнии, Реции, Винделиции. Особое внимание уделено средневековой Карантании: ее географии, экономике, социальной структуре, местному праву, религиозным и народным традициям.

Исследование д-ра Шавли доказывает европейскую автохтонность и славянское происхождение венетов, полемизируя с устаревшей теорией «переселения народов».

Издание содержит редкие иллюстрации, карты, схемы, примечания с библиографией.

Книга рекомендуется для научных библиотек, образовательных учреждений, студентов, а также всем, кто серьезно интересуется корнями и истоками славянства.

Венеты. Наши давние предки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В историографии славянских народов до Первой мировой войны ведущую роль играла чешская историческая школа, представленная такими известными именами как П.Й. Шафарик, Й. Добровский и в особенности Л. Нидерле, работы которого встретили чрезвычайно активный отклик. Свой новый взгляд на период, когда образовался этнос славян, он обосновал в работе «Slovanskestarozitnosti» (Прага, 1902-24). На основании антропологических, лингвистических, этнографических, а также исторических сведений Нидерле представлял себе существование славянской прародины в виде обширной территории, протяженной от Лабы на западе до Днепра на востоке. На этой территории прародина славян в более узком смысле слова могла ограничиваться рядом областей, таких как современная Польша, или южная Белая Русь до Киева, Подолье. По сути дела Нидерле все еще располагал прародину славян «в тылу» Карпат, однако в отношении того, как они были представлены в истории, утверждал, что уже во втором или третьем веке н. э., если даже не в первом, они проживали там же, где и ныне. (см. Х.Тума). 30

Гипотезы Нидерле окончательно отвергали теорию т. н. автохтонистов, в особенности австрославянских, которые провозглашали славян исконным населением Европы. Славяне, якобы, когда-то жили от Урала до Атлантического океана, славянской, якобы, была Этрурия (Я. Коллар), как и все семь римских холмов. Славянской будто бы была также культура скифов, сарматов и т. п. Очевидно, с точки зрения языка, славяне отождествлялись с индоевропейцами, ведь, если судить по языковому материалу, славян и поныне могли бы выводить почти непосредственно от общего индоевропейского ствола. Прочие языковые группы от общего корня уже в значительной степени отдалились. Это проблема, которую языкознание еще не прояснило в достаточной мере.

Объяснениям Нидерле была весьма близка и русская историческая школа, представленная прежде всего И.И. Барсовым, П.П. Филевичем и А.И. Погодиным. Последователи этой школы предполагали, что уже западнее от Вислы жили германцы. Позже А. А. Шахматов выдвинул и утвердил точку зрения, согласно которой прародина славян отодвигалась несколько к северу, к верхнему течению Немана и Северной Двины до озера Ильмень и реки Волхов; лишь впоследствии праславянский этнос мог переселиться на берега Вислы, на свою вторую родину, оставив первую балтам.

После революции 1917 г. в России Н.Я. Марр создал новую историческую школу, введя отрасли науки, которые основывались на марксистских взглядах. Как он считал, славяне были в Европе автохтонным народом, они ниоткуда не приходили, а произошли от родо-племенных общностей, населявших территории от Среднего течения Днепра до Лабы на Западе и от Прибалтики до Карпат на юге. После Второй мировой войны советская историография хотя и пересмотрела взгляды Марра, однако теория прародины славян, которая находилась за Карпатами, считалась более или менее верной. 31

Этот взгляд еще со времени, предшествовавшего Первой мировой войне, был краеугольным камнем идеологии панславизма, как и его варианта — югославизма. Если германские империалистические круги, настаивая на утверждении о местонахождении прародины славян в болотистом Закарпатье, хотели подчеркнуть прежде всего неполноценность культуры славянских народов, а поход нацистов в славянские страны представляли в виде культурной миссии во имя прогресса человечества, то панславизм ставил иные цели. Единый народ «югославян» в сообществе с другими братскими народами от Триеста до Владивостока демонстрировался австрославянским народам в духе восточного мессианства ради окончательного вызволения из-под немецкого ярма. История, якобы, подтверждала, что такой славянский народ, ядро которого размещалось в Закарпатье, когда-то существовал. Таким образом, повторная славянизация означала бы лишь возврат к былой исконности и тем самым была бы оправдана.

Этот лозунг в условиях югославянского централизма после Первой мировой войны приобрел в более или менее заметной степени форму идеологического принуждения. Поиск исторических корней словенцев за пределами южно-славянского массива, выведение корней народа не из общности южных славян, а, вопреки официальным взглядам, из среды западных славян провозглашался политически сомнительным делом, псевдонаучным взглядом, национальным романтизмом, увлечением одиночек. И все это объявлялось уровнем, до которого не должна снисходить серьезная научная критика.

После Первой мировой войны, вне идеологических рамок, обусловленных немецкой и русской точкой зрения, за поиск истоков славян взялась польская историческая школа, представленная прежде всего именами Й. Костжевского и Л. Козловского (доисторический период), Й. Чекановского и Л. Стояновского (антропология, этнология), Т. Лep-Сплавиньского (сравнительное языкознание). Уже в 1922 году эта школа выдвинула в качестве своего исходного пункта гипотезу о том, что культурную основу возникновения праславян положила Лужицкая культура. Польские ученые в течение многих лет вели тщательные исследования, к ним присоединились М. Рудницкий (языкознание) и К. Мошинский (этнология). Окончательное согласование, обработку и публикацию материалов осуществил уже после второй мировой войны Т. Лер-Силавиньски. 32

Польские ученые в своей работе, несомненно, также допускали выражение национального пафоса, однако, несмотря на допущенные крайности, как, например, предположение о присутствии праславян между Вислой и Одером за два с половиной тысячелетия до н. э. (Й. Костжевски), именно польская школа в сравнении с немецкой или русской в данной области характеризуется наибольшей системностью.

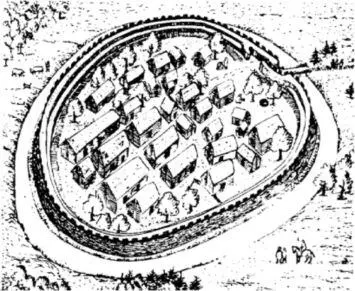

Лужицкое село, укрепленное валом. Современная реконструкция

Польскую же гипотезу об истоках славян в Лужицкой культуре германская, а вслед за ней и западная историография последовательно отметает. 33Что же касается панславистов, придерживающихся закарпатской теории славянской прародины, то они ее упорно не замечают.

В своих выкладках польские авторы приводят прежде всего исторические свидетельства, относящиеся к праславянам (Лер-Сплавиньски). 34Частью их могли являться уже невры, о которых Геродот (5 в. до н. э.) пишет, что они населяли территории между Верхним течением Днестра и средним течением Днепра и являются северо-западными соседями скифов, также как и венеты (Vinidae, Uenedai), которых на стыке 1–2 вв. н. э. упоминают Плиний, Птолемей и Тацит. Опираясь на сравнительное языкознание и на исконные гидронимы, польские ученые объясняют происхождение славян следующим образом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: