Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки

- Название:Венеты. Наши давние предки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Общество содействия развитию связей между Словенией и Россией «Д-р Франце Прешерн»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-88879-021-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки краткое содержание

Книга словенского ученого Йожко Шавли (р. 1943) посвящена истории и быту венетов (венедов, вендов), одного из древнейших народов Европы. В ней на основе критического анализа научной литературы обобщены результаты исследований археологических культур Гальшатат, Латен, Лужица, Ваче, Вилланова, античные цивилизации эпохи Римской империи в Норике, Венеции, Карнии, Реции, Винделиции. Особое внимание уделено средневековой Карантании: ее географии, экономике, социальной структуре, местному праву, религиозным и народным традициям.

Исследование д-ра Шавли доказывает европейскую автохтонность и славянское происхождение венетов, полемизируя с устаревшей теорией «переселения народов».

Издание содержит редкие иллюстрации, карты, схемы, примечания с библиографией.

Книга рекомендуется для научных библиотек, образовательных учреждений, студентов, а также всем, кто серьезно интересуется корнями и истоками славянства.

Венеты. Наши давние предки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку для промера земельных угодий применялась римская квадратная система на основании орала, iugerum 2520 м 2, им можно было измерять площади любой формы, что, вообще говоря, не предполагает квадратной формы участка, а тем более нивы. Поскольку нивы приспосабливаются к форме поверхности и чаще всего бывают продолговатой формы.

При этом вообще маловероятно, чтобы площади в Норике измеряли квадратами. Их величину оценивали обычно обходом, как и позднее, в средние века. Так как в площадях, которые можно было обрабатывать, недостатка не было, их не нужно было вымерять досконально. Решающим моментом для права пользования было: кто раскорчевал ту или иную территорию, расчистил ее, обработал.

Поскольку в Норике не было римской модели деления поля, и поскольку невозможно доказать переселение славян на эту территорию, где они ликвидировали бы межи и превратили все в общую собственность, очевидно, что система, практиковавшаяся в Норике, или позднейшая система малых крестьянских хозяйств сохраняется и далее, в средневековой Карантании.

В Карантании не было «задруг» с общим полем, поэтому нет возможности предполагать, что характерный тип деревни, где поле разделено, формировался лишь в 9 в. под господством франков, когда, как предполагается, пахотную землю начали размечать, измерять и делить на отдельные хозяйства и поместья (M. Kos). 110

Система поселений типа «деревня и село» с разделением поля — весьма древняя, уходит корнями в Норик или в еще более раннее время. Деревни с прилегающей территорией, очевидно, и есть «civitates», упоминаемые римлянами. Деревни имеют названия, характерные для котловин или равнин. Села — меньшие населенные пункты, которые образуются при росте численности населения и опустевают при его сокращении. Так было во время колонизации новых областей в Карантании и позднее, так и в настоящее время.

Плуг, рало и пчелы

Терпит крах и другое «косвенное» доказательство переселения славян в Альпы на закате античности, особенно на примере плуга.

В земледельческой культуре плуг относится к важнейшим орудиям обработки земли. По его совершенству оценивают уровень, которого достигло земледелие на том или ином историческом этапе. Как установил известный археолог С. Габровец, произведя классификацию найденных здесь железных плужных лемехов от латенского до поздневетичного периода, во времена римлян именно Восточные Альпы были центром прогресса земледелия. Ученый не прошел и мимо того факта, что именно здесь примитивный исходный плуг, т. е. усовершенствованная соха, была в первом веке поставлена на колеса. 111Таким образом был облегчен процесс пахоты, поскольку плуг больше не застревал в почве. О двухколесном плуге на территории ближней Реции нам сообщает уже Плиний Старший (XVIII 18,48), приводя при этом выражение «plaumorati». 112

Однако славяне, якобы переселившись в Восточные Альпы, не переняли двухколесного плуга от коренного населения, а предпочли остаться с простейшим плугом — «рало». Это якобы доказывают раскопки в Карантании, где будто бы недостает находок для периода 6–9 вв., которые могли бы подтвердить, что идея плуга была переселенцами позаимствована. Да и само слово «плуг» якобы является заимствованным славянами через романцев от кельтов (plovum) или от германцев (Pflug).

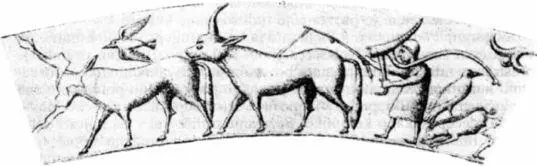

Изображение пахаря с плугом на ситуле Чертоза культуры Вилланова

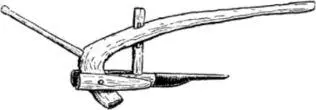

Простой деревянный плуг (рало, соха)

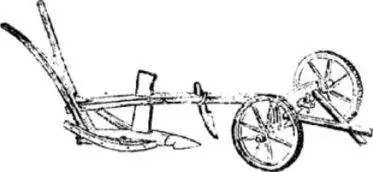

Усовершенствованный вариант плуга на колесах

От прежнего населения вновь прибывшие славяне якобы унаследовали крупный рогатый скот, отличавшийся длинными рогами, который в Норике разводили римляне, а также определенные виды лошадей. А со своей прежней родины они якобы привнесли птицеводство и пчеловодство. 113Однако все эти утверждения противоречат друг другу!

Необоснованно уже само утверждение о заимствовании слова «плуг», как несловенского термина. 114Еще более лишено оснований утверждение о том, что славяне позаимствовали кельтско-римское или германское слово, обозначающее плуг, но не само орудие, даже несмотря на то, что археология для т. н. карантанского периода не обнаружила соответствующих предметов. Не все находки можно однозначно классифицировать, иногда же они и вовсе не доходят до нас.

Однако уже то предположение, что т. н. исконное население утащило с собой в Рецию двухколесные плуги, чтобы не оставлять славянам, но оставило им длиннорогих коров и некоторые породы лошадей, звучит совершенно наивно. А если двухколесные плуги остались в Восточных Альпах, то что — гипотетически переселившиеся на эту территорию славяне не догадались бы, как это применяется, и остались бы при своих орудиях? Неужто они были так тупы и неотесаны? Пусть в это верит тот, кому в это хочется верить!

В 1985 году в местечке Себенье у города Блед был найден клад — богатые орудия и оружие, изготовленное в первой трети 9 в., т. е. к т. н. словенскому периоду Карантании. В составе этой находки были обнаружены также железные лемеха в форме лопастей и заостренной формы, а также различное оружие и сбруя для боевых лошадей. 115Экспертное изучение находок привело к выводу, что в это время в деревнях вокруг озера Блед жили свободные граждане с семьями, причем у каждого было собственное натуральное хозяйство, и они время от времени участвовали в походах тяжелой кавалерии 116— самом современном роде войск для того времени, построенном по франкскому образцу.

Таким образом, рушатся утверждения о том, что карантанцы не знали плуга, о неразделенном поле, и, следовательно, предположение о семейной «задруге» и миф о «небоевитости» карантанцев.

Археологические находки лишь подтверждают то, что некоторые немецкие и австрийские исследователи обнаруживали и ранее. Уже до Первой мировой войны К. Рамм допускал существование славянского плуга в Альпах (1908). После Второй мировой войны X. Корен установил, что плуг уже издавна был известен в этих землях, которые никогда не обрабатывались баварским населением (1950). Характерно также и его открытие, что более древняя соха, которая считалась типичной для славян, распространена в Тироле, в особенности в Южном Тироле, куда славяне, как считалось, не успели добраться. Однако, такое состояние дел полностью согласовывается с территорией, где до настоящего времени сохранились словенские топонимы, которые через территорию Тироля достигают территории центральной Швейцарии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: