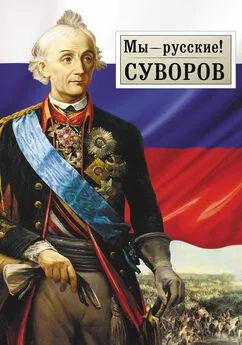

Николай Телешев - Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела

- Название:Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография товарищества И. Д. Сытина

- Год:1900

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Телешев - Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела краткое содержание

В ряду русских замечательных людей Александр Васильевич Суворов очень резко выделяется во всех отношениях. Особенно ярко и внушительно проявилось это в возвышении Суворова, заурядного русского дворянина, до княжеского достоинства и степени фельдмаршала и генералиссимуса с присвоением ему притом звания «принца» и «царских почестей». Такое возвышение произошло наперекор очень сложным неблагоприятным обстоятельствам, преследовавшим Суворова всю жизнь. Суворов — изумительно цельный тип «военного человека» вообще, и буквально единственный в мировой истории войн пример солдата-фельдмаршала-генералиссимуса. Путем самообразования он не только достиг самого видного и почетного положения в военном отношении, но и занял даже совершенно уединенное место во всей истории военного дела.

Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Семилетняя война могла бы затянуться еще дольше, но в 1762 г. на престол вступила императрица Екатерина II, не пожелавшая продолжать войны с Фридрихом; русские войска были отозваны.

СУВОРОВ - ПОЛКОВНИК.

Суворов возвратился в Россию; здесь получил он в свое командование Суздальский полк. С большим усердием и удивительным рвением принялся молодой полковник за обучение вверенного ему полка особой военной тактике, которую выработал он сам и которая справедливо названа Суворовской. Суздальский полк квартировал в Новой Ладоге. Весь отдавшись любимому делу, Суворов жил здесь очень уединено, избегая праздной светской жизни.

По Суворовской тактике главными качествами солдата должны быть смелость, решимость, настойчивость и стойкость. Эти-то качества и старался он выработать в своих солдатах. Без боевого учения у него не проходило ни одного дня. Едва взойдет солнце, он уже на ногах и велит бить сбор. Ни летний зной, ни суровые зимние морозы, ни осеннее ненастье — ничто не считалось у него помехой для солдатского учения. Наоборот, все это он считал лучшим средством для выработки у солдат выносливости и стойкости. Замечательно, что солдаты Суворова не только не тяготились такою службою, но всегда с любовью и охотой исполняли все распоряжения своего любимца командира — так умел он приохотить их к воинским занятиям.

Однажды Суворову пришла мысль показать своему полку, в чем состоит штурм и как нужно брать крепости. Дело было на маневрах. Невдалеке виднелись стены соседнего монастыря. Недолго думая, Суворов составил план штурма, расположил в боевом порядке свой полк и скомандовал: «На штурм!»

С быстротою молнии полк бросился на монастырские стены, солдаты взобрались на них с криком: „ура!“ — и монастырь был взят. Легко себе представить испуг монастырской братии. Суворов поспешил, однако, извиниться перед настоятелем, обяснив, что он не мог удержаться от удобного случая научить своих «орлов» штурму. Когда об этом поступке донесли императрице, она пожелала видеть этого чудака, милостиво приняла его и, отпуская, сказала: «Не троньте его, я его знаю». Императрица хорошо видела, какой гений скрывается в Суворове.

Живя с солдатами одной жизнью, Суворов не мог оставаться равнодушным при виде их умственной темноты, поголовной безграмотности и глубокого невежества. И вот он принимается за обучение солдат грамоте, молитвам; он сам толкует смысл их и всячески заботится, чтобы осветить солдатскую душу светом веры. Для солдатских детей он открывает две школы, сам поступает в них учителем, составляет краткий катехизис, учебник арифметики и молитвенник. Благодаря его же стараниям и хлопотам, были построены для открытых школ новые здания, заложена полковая церковь, при казармах разведен сад и т. п. Сам лихой и неутомимый работник, он не давал находиться в бездействии и своим людям, пуще всего боясь праздности и её последствий. «Смотрите, ужо птички Божии поднялись, а нам грешно не встретить солнышка в чистом поле», часто говаривал он солдатам, собирая их на ученье ранним утром.

С этого же времени у Суворова все больше и больше начинают развиваться странности в поведении, еще более укрепившие за ним название «чудака». Странности эти проглядывали во всем — в разговоре, в письмах, в походке, в движениях, — словом, во всем он был оригинален, во всем не походил на других. «Он ходил припрыгивая, — пишет его историк, — говорил отрывисто, вмешивал в речь свою поговорки и пословицы, всем и каждому высказывал правду в глаза; притворялся, что не терпит зеркал, боясь в них увидеть себя; иногда странно посмеивался, слушая других; молчал, когда все ожидали его речей, начинал говорить умно, красноречиво, вдруг останавливался, смеялся и убегал, прыгая на одной ноге. Раз навсегда отказался он от всякой роскоши: спал на сене, ходил зимою без шубы, ел простую грубую пищу, отрекся от светского общества, проводя время только с своими солдатами и офицерами. Первое требование его от подчиненного было — немедленный ответ на всякий, даже самый странный, нелепый вопрос. Слово не знаю возбуждало гнев Суворова, он притворялся рассерженным, кричал, бранился, топал ногами и т. п.» Все эти чудачества скоро обратили на Суворова всеобщее внимание, а некоторые недоброжелатели его даже старались объяснить их в дурную сторону и говорили, что «он дурачится пьяный». Но Суворова эта клевета не беспокоила: он хорошо знал ей цену. «Тот еще не умен, о ком говорят, что он умен», — часто говаривал он в таких случаях.

КОНФЕДЕРАТСКАЯ ВОЙНА.

Прошло пять лет после семилетней войны. В 1768 году в Польше началась конфедератская война, поднятая враждебными нам партиями, которые были недовольны избранием на польский престол Станислава Понятовского, сторонника Екатерины II. Противники Станислава составили союз (конфедерацию) и подняли восстание.

Для усмирения мятежников и прекращения беспорядков нужно было пополнить русские военные силы, находившияся в то время в Польше под начальством Веймарна. С этой целью в Польшу было послано еще шесть полков. Командование двумя из них было поручено Суворову, который в это время был уже бригадиром.

Глубокой осенью, в полное бездорожье, выступили полки Суворова из Ладоги в Смоленск. Приученные к выносливости, солдаты легко совершили переход в 850 верст от Ладоги до Смоленска, где отряд Суворова должен был провести зиму, чтобы весной выступить к Варшаве.

В течение зимы бригада Суворова не оставалась в бездействии: каждый день происходило учение, тревоги, примерные сражения и т. п. Нередко в полночь, когда на дворе стоял трескучий мороз, вдруг раздавалась тревога, в несколько минут солдаты выстраивались в боевой порядок и следовали за своим начальником, чтобы отразить неприятеля или сделать на него неожиданное нападение. Все это делалось без малейшого ропота или неудовольствия. Каждое слово Суворова считалось святыней. Не только солдаты, но и офицеры гордились тем, что они Суворовского полка.

Наступила весна 1769 года. Бригада Суворова выступила в Варшаву. Поход этот по неспокойному краю был делом рискованным; но, несмотря на это, он был исполнен блистательно. В 12 дней Александр Васильевич с своими „орлами“ прошел 600 верст и тотчас же, по прибытии в Варшаву, приступил к делу: предпринял два удачных поиска, не дал соединиться конфедератским отрядам, разбил двухтысячную партию мятежников под Ореховым и перешел в Люблин, чтобы управлять военными действиями в целом районе. Все это было сделано быстро, неожиданно, по-Суворовски.

Много трудностей представляли дальнейшия действия. Конфедераты разбились в мелкие отряды и действовали в разных местах; все они были на конях, благодаря чему быстро передвигались из одного конца в другой; кроме того, местное население, бывшее на стороне восставших, оказывало им и явную и тайную помощь во всем, в чем они нуждались. Едва Суворов успеет разбить один отряд, как он быстро собирается вновь уже в другом месте и действует с прежней силой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: