Юрий Хошев - Теория бань

- Название:Теория бань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга и бизнес

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-212-00953-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Хошев - Теория бань краткое содержание

Данное издание является первым отечественным учебником по физической сущности бань как особых водных процедур разного назначения. Рассчитано на технически подготовленного читателя, интересующегося перспективами банных технологий.

Учебник

Теория бань - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наиболее удачным парогенератором для бань является каменка — куча (засыпка) камней (или чугунных чушек), нагретых до высокой температуры 400–700 °C. Каменка является теплоаккумулирующим устройством, долго (часами) запасающим тепловую энергию от теплового источника относительно невысокой мощности (до 20–50 кВт) и способным затем быстро (за секунды) испарять большие количества воды. Вырывающаяся из каменки струя чистого пара смешивается с воздухом бани, создавая высоковлажную паровоздушную смесь с точкой росы выше 40 °C. Это смешение может производиться по-разному. В этом разделе мы рассмотрим прямое смешение пара и воздуха в турбулентном режиме. В разделе 7.8 мы рассмотрим противоположный случай — увлажнение паром потолка с последующим увлажнением воздуха испарениями с потолка.

Смешение струи пара с воздухом обычно происходит турбулентно: на границе движущегося пара по причинам газодинамической неустойчивости появляются перемешивающиеся между собой вихри, образующие пограничный турбулентный слой, переходящий затем в турбулентный след, состоящий из смеси хаотично смешивающихся вихрей пара и воздуха (рис. 53). Пар и воздух в соприкасающихся тонких струйках быстро обмениваются веществом и энергией. Струйки пара охлаждаются, отдают молекулы пара в воздушные струйки и взамен получают молекулы воздуха. Струйки же воздуха нагреваются, отдают в струйки пара молекулы воздуха и взамен получают молекулы пара. Создаётся весьма сложная картина внутренних течений и массотеплообмена в общей турбулентно смешивающейся струе, поднимающейся к тому же вверх (всплывающей) за счёт архимедовых сил. Разбираться в этом на «молекулярном» уровне сложно да и не нужно. Достаточно понять, что в каждый определённый момент времени в каждый объём пара в каждой струйке подмешивается какой-то объём воздуха и, наоборот, в каждый объём воздуха подмешивается какой-то случайный объём пара. Поскольку температура воздуха принята ниже температуры пара, то каждый объём пара по мере подмешивания воздуха будет постепенно охлаждаться, причём в предположении близости теплоёмкости воздуха и пара пропорционально массе подмешанного воздуха (рис. 54). Так, если исходная температура пара была равной 100 °C, а исходная температура воздуха 0 °C, то температуры смеси пара с воздухом будут описываться прямой 2. Эта прямая отражает тривиальный факт, что параметры смеси (температура и абсолютная влажность) есть среднее арифметическое параметров исходных компонентов (воздуха и пара). При этом по стрелке 3 будут считываться температуры нагревающегося при смешивании воздуха, а по стрелке 4 — температуры охлаждающегося при смешивании пара. Поскольку вся прямая 2 находится выше кривой 1, отвечающей плотности насыщенных паров воды, возможно, а при длительном контакте и неизбежно выпадение конденсата в виде тумана («клубов пара») при любом смешивании «чистого» пара с температурой 100 °C и абсолютно сухого воздуха с температурой 0 °C. Но если происходит смешивание абсолютно сухого воздуха с температурой 40 °C с «чистым» паром с температурой 140 °C, то туман образоваться уже не может ни при каких условиях, поскольку прямая 7 целиком располагается ниже кривой 1. Если исходный воздух влажный, то вероятность туманообразования резко увеличивается (прямая 10).

В самом же общем случае процесс смешивания струи пара с воздухом характеризуется прямой 6: при считывании по стрелке 8 струя пара в первые моменты смешивания с воздухом сохраняется прозрачной, затем появляется туман, после чего туман испаряется, и струя вновь становится прозрачной (рис. 55). Такая картина известна каждому по истечению пара из чайника с раскалённым над газом носиком. Если же носик чайника не перегрет и имеет температуру 100 °C и ниже, то прозрачный начальный участок струи отсутствует: «клубы пара» исходят прямо из носика.

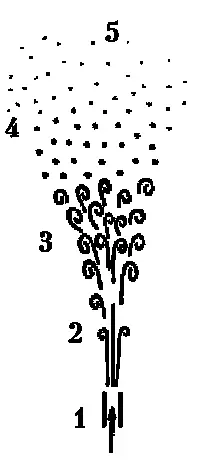

Рис. 55 Широкоизвестная структура струи перегретого пара в воздухе в самом общем виде: 1 — пароподающее отверстие, 2 — невидимая зона турбулентной струи, 3 — зона интенсивного парообразования («клубы пара»), 4 — рассеивающийся туман (дымка), 5 — зона испарившегося тумана (увлажнённый воздух).

Отметим, что невидимые глазом прозрачные области струи пара 2 и 5 (рис. 55) отличаются кардинально. Паровоздушная смесь в зоне 2 имеет высокую точку росы порядка 100 °C и способна выделить конденсат (росу или туман и теплоту конденсации) практически везде и на всём, что есть в бане. Паровоздушная же смесь в зоне 5 представляет собой по существу увлажнённый воздух с точкой росы менее 40 °C и потому способна выделить конденсат лишь на холодных полах. Действительно, паровоздушная смесь в зоне 5 образуется вследствие испарения тумана, а поэтому вновь сконденсироваться физически может лишь при температурах ниже температуры испарения тумана. Зона 2 соответствует экстремальным паровым баням, зоны 3 и 4 — туманным сырым баням (3 — обжигающим, 4 — душным), зона 5 — холодным влажным помещениям (рис. 55).

Таким образом, из рис. 54 однозначно следует, что для предотвращения образования тумана необходимо повышать температуру струи пара. Именно этим руководствуются в белых банях, повышая температуру каменки. Однако имеется и другой путь — подавать пар в зоны высоких температур воздуха, например, в припотолочные зоны бани. На рис. 54 видно, что пар с температурой 100 °C не может дать туман, если воздух сухой и нагрет до температур выше 90 °C. При этом, однако, чем выше влажность воздуха у потолка, тем до более высокой температуры надо его нагреть для предотвращения образования тумана при подаче пара под потолок.

7.6. Понятие сырого воздуха

Под сыростью в быту обычно понимают наличие компактной (жидкой) воды на поверхности предмета, в том числе в виде «мокроты» — воды, привнесённой извне. Например, свежесрубленная древесина «сырая» потому, что из неё сочится влага, вполне видимая глазом и осязаемая на ощупь как компактная вода. Если оштукатуренную стену (или потолок) до предела намочить водой так, чтобы вода больше не впитывалась, то такая стена будет считаться сырой. Если при отжатии из ткани течёт вода, то ткань сырая. В быту сыростью называют сырые стены помещения, на которых видны капли росы, подтёки конденсата или мокрота от протекающих водопроводных труб.

Но если на поверхности предмета вода не обнаруживается и тем не менее предмет содержит воду в порах, такой предмет называют влажным, а воду, которая содержится в порах, называют влагой. Если влага из предмета сочится (вытекает) в виде компактной воды, то эту воду в быту называют соком. Так, мокрая земля (то есть намокшая под дождём, намоченная или смоченная) может быть либо сырой (то есть с лужами), либо влажной (то есть содержащей внутри себя влагу, которая может сочиться, просачиваться, например, в колодцы или канавы).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: