Юрий Хошев - Теория бань

- Название:Теория бань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга и бизнес

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-212-00953-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Хошев - Теория бань краткое содержание

Данное издание является первым отечественным учебником по физической сущности бань как особых водных процедур разного назначения. Рассчитано на технически подготовленного читателя, интересующегося перспективами банных технологий.

Учебник

Теория бань - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

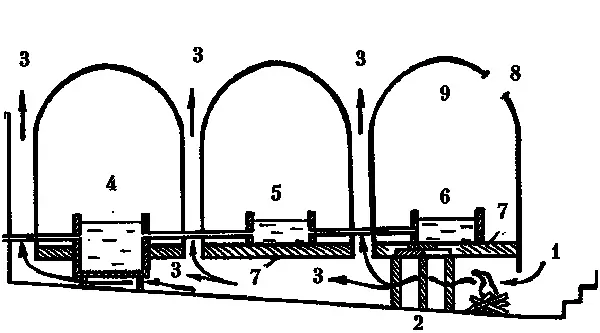

Техническая суть термов заключалась в том, что под всей площадью каменного пола купальных помещений (то есть в подвале или на нижнем этаже) монтировалась печь таким образом, чтобы пол бани стал нагревающимся перекрытием печи, удерживаемым многочисленными каменными столбами (рис. 3). Кстати, такая же печная система была известна и в древнем северном Китае, но вместо столбов в подполье устанавливались каменные стенки, образующие горизонтальные дымо-обороты. Дымовые газы выводились наружу через многочисленные каналы (дымоходы) в каменных полах, стенах, лежаках, скамьях, нагревая их. При этом в банях предотвращался дым и устранялся основной недостаток каменных помещений — холодный пол. Банный пол по существу превращался в горячую плиту, аналогичную плите современных отопительно-варочных печей, но, естественно, не столь раскаленную, с температурой не более 40–60 °C. Если пол был сухим, то воздух в термах был сухим и теплым, комфортным для длительного приятного пребывания. Если на пол поливали воду или в бассейне была горячая вода, то воздух сильно увлажнялся, получался душный и даже горячий жгучий пар. На горячий пол (как на варочную плиту) могли быть установлены герметично сложенные из камня на гидравлическом растворе ванны со стенками, обогреваемыми каналами с дымовыми газами. В полу можно было сделать отверстия (конфорки) и в них погрузить непосредственно в печь громадные каменные бассейны, металлические или керамические сосуды для нагрева воды. В соответствии с описаниями выдающегося архитектора тех времён Витрувия, римляне нагревали воду в термах последовательно в трех сообщающихся специально проточных водонаполненных сосудах (каменных, гончарных или металлических), которые также стали называться на латинском языке «банями». В качестве «бань» могли служить и самые маленькие кувшины (30-100) л, поставленные на огонь и соединённые трубами или желобами (водоводами), а могли служить и очень крупные бассейны. С тех времён в латинском языке «банями» стали называться любые сосуды, ванны, кувшины, пузыри (пузатые бутыли). В современной химии до сих пор используются понятия «нагреть на водяной бане» (что означает нагреть колбу в сосуде с горячей водой), «нагреть на сухой бане» (нагреть колбу в сосуде с горячим песком), «охладить в ледяной бане» (в сосуде с колотым льдом) и т. п.

Работали термы следующим образом: из большого внешнего бассейна (резервуара для хранения воды) холодная вода самотеком по каменному водоводу (а впоследствии по керамическому и даже свинцовому водопроводу) поступала в первый нагреваемый огнём сосуд (чаще всего бассейн) — фригидарий (холодную баню), затем во второй — тепидарий (теплую баню), потом в самый горячий третий нагреваемый сосуд-чашу — кальдарий (горячую баню). Эти сосуды (а также помещения, в которых они были размещены) могли использоваться по-разному: и для купания, и для забора воды для обливаний или просто для комфортного нахождения людей. Самым главным обязательным требованием была необходимость забора (вычерпывания) горячей воды из кальдария (последнего сосуда) для создания потока воды через сообщающиеся сосуды.

Рис. 3. Принцип устройства римских терм. 1 — гипокауст — подвальная печь с топкой,2 — столбики перекрытий высотой 40-100 см (фрагмент), 3 — потоки дымовых газов, 4 — фригидарий — холодная ванна (изображена в полуутопленном в гипокауст виде), 5 — тепидарий — теплая ванна, 6 — кальдарий — горячая ванна, паровая парилка, 7 — теплые полы (перекрытия гипокауста), 8 — проемы в куполах для освещения, 9 — куполообразные или цилиндрические перекрытия (своды).

Мылись же в термах оливковым маслом со скребками точно так же, как в лаконикумах, а потом обливались или купались в бассейнах. Париться (потеть под слоем масла) можно было не только в специально оборудованном лаконикуме (бане сухого жара), но и в помещении, где располагался кальдарий, которое также называлось кальдарием (баней влажного жара). Напомним, что в латинском языке «caldor» означает жару, «tepor» — тепло, а «frigor» — холод.

Таким образом, термы были смесью (переходным вариантом) между банями с очень малым количеством тёплой воды и ваннами с очень большим количеством тёплой воды.

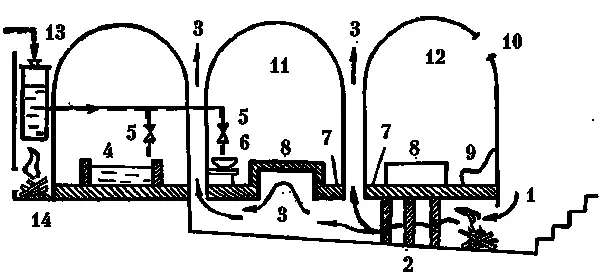

2.3. Восточные бани

С крушением Западной Римской империи термы-дворцы в Западной Европе в V–VI веках н. э. пришли в упадок по экономическим причинам, массовое мытьё ушло в домашние купели (лохани, корыта, кадки и т. п.), а затем в ванны. Но в Византийской (Восточной Римской) империи (Константинополе) и в Персии (иранских государствах) термы сохранялись в форме восточных бань, а впоследствии были переняты завоевателями (арабами и тюрками) и дожили до наших дней. В Европе они известны под названием турецких бань, но в последнее время их всё чаще называют по-арабски «хаммамами» (рис. 4). Поскольку по мусульманским представлениям мытьё в стоячей воде было эквивалентно мытью в собственной грязи, то в хаммамах роль купаний в ваннах и бассейнах была существенно снижена. Основными элементами хаммамов стали помещения с теплыми полами, получившие название «хараре», с горячими каменными столами — платформами посреди помещения для потения лежа на горячем камне (в том числе и на расстеленной простыни), а также для массажа. Мылись в хаммамах около умывальников с мочалками, сидя на каменных ступенях, расположенных вдоль стен.

Хаммамы в значительно большей степени используют банный принцип (в том числе и внеклиматический), нежели термы, являющиеся скорее ваннами и бассейнами, хотя и последние зачастую использовались в целях экономии лишь для зачерпывания воды. С появлением керамических, а затем металлических труб размеры подвальной печи хаммамов уменьшились, а система дымовых ходов в полах и стенах усложнилась, причем стали применяться и вторичные теплоносители — горячий воздух и горячая вода, нагреваемые в трубчатых теплообменниках от дымовых газов, что повышало чистоту воздуха в помещениях. С разработкой надежных способов герметизации труб, система подачи воды, в том числе и горячей, стала использовать напорный водопровод.

Рис. 4. Принцип устройства хаммама. 1 — гипокауст (подвальная печь), 2 — столбики из камня или кирпича, удерживающие перекрытие гипокауста (фрагмент), 3 — направления движения дымовых газов, 4 — прохладный бассейн, 5 — холодный и горячий водопровод от наружных котлов с водой, в том числе нагреваемых от гипокауста, 6 — умывальники (раковины), используемые для мытья тела, сидя на скамеечке (джурны), 7 — теплые подогреваемые полы, 8 — каменная (мраморная) платформа для прогрева, потения и массажа (лежак, чебек, чебек-таши, супа), 9 сиденье, скамья для потения, 10 — проем освещения, 11 — влажная горячая комната — кальдарий (хараре), 12 — сухая потельня, 13 — котел для нагрева воды (хиляль), 14 — печь для нагрева воды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: