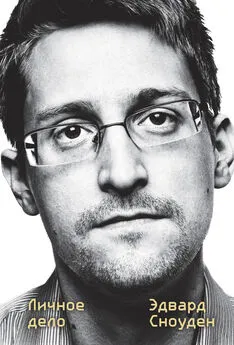

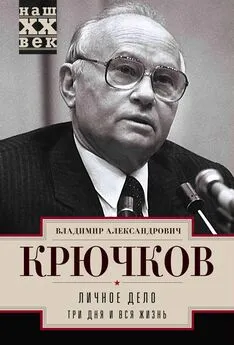

Владимир Крючков - Личное дело

- Название:Личное дело

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2003

- ISBN:5-699-01995-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Крючков - Личное дело краткое содержание

Замысел этой книги и многие ее страницы родились в камере печально известной тюрьмы «Матросская тишина», куда бывший Председатель КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС В. А. Крючков угодил после августовских событий 1991 года. Автор книги причастен ко многим государственным секретам, начиная с середины 50-х годов, с событий в Венгрии, где он работал под руководством Ю. В. Андропова, и заканчивая последними днями существования Советского Союза, когда группа высших должностных лиц попыталась предотвратить развал одного из самых могущественных государств мира.

Автор пытается проанализировать причины развала некогда могущественного государства, дает характеристики видным деятелям политической элиты Советского Союза, а также многим лидерам других стран мира, таким, как Л. Брежнев, Ю. Андропов, А. Громыко, М. Горбачев, Э. Хонеккер, Ф. Кастро.

Личное дело - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1989–1990 годах прекратили существование Организация Варшавского Договора, Совет Экономической Взаимопомощи, т. е. те структуры, по которым шло военное, политическое, экономическое и иное сотрудничество между странами социалистического содружества. Перед общественностью мы пытались приукрасить, сгладить крах, в который ввергалось содружество, но в общем-то делалось это откровенно для проформы.

Было ясно, что идет сдача основополагающих позиций, относящихся к проблемам жизнеобеспечения социалистических стран, началась очередная перекройка мира. Налицо было отступление Советского Союза по всем позициям. Социализм, как идеология и практика, был предан, хотя внутри социалистических стран лишь меньшая часть общества выступала за отказ от социализма, по крайней мере, значительное большинство населения придерживалось социалистической идеи.

При Шеварднадзе, при его активной роли, нередко по его личной инициативе, началось глубокое и широкое отступление Советского Союза, а вместе с ним и других социалистических стран в области вооружения. Мы сдавали одни рубежи за другими, шли на соглашения с американцами и другими западными странами даже тогда, когда это очевидно не отвечало интересам обеспечения нашей собственной безопасности.

Наступила полоса широкого отступления социалистических стран по всем мыслимым и немыслимым направлениям. Мы кляли себя даже в тех случаях, когда это не вызывалось никакой необходимостью, взваливали на Советский Союз вину за его политику в прошлом и настоящем там, где эта политика была куда более благородна, чем политика Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Мы, по сути, о чем говорилось и выше, согласились с утверждениями западной пропаганды о том, что, мол, якобы Советский Союз был повинен в развязывании «холодной войны», в создании напряженности в мире.

Мы фактически подвергли ошельмованию нашу политику в отношении стран третьего мира, в то время как могли бы гордиться ею. В ней были действительные просчеты, однако не это определяло существо нашей позиции. Определяло ее стремление помочь странам, вставшим на путь национального освобождения, на путь борьбы с империализмом, на путь самостоятельного развития.

Великая сверхдержава, вторая в мире — Советский Союз на глазах всего человечества таяла, слабела, превращалась в государство второстепенное.

Мы нанесли ряд ударов по нашим интересам в области продажи вооружения другим странам, которые нуждались в этом, и освободили тем самым рынок для других стран. Забегая вперед, можно напомнить, что в 1991 году на долю США приходилось 18 процентов мировой продажи оружия, а в 1993 году США вышли на рубеж 38 процентов.

Когда-то примерно столько же приходилось на долю Советского Союза, а сейчас наша доля составляет всего несколько процентов от мировой торговли!

Спрашивается, ради чего же все это было сделано? Мы что — помогли тем странам, которые борются за свое национальное, политическое, экономическое освобождение? За свою политическую независимость? За то, чтобы проводить самостоятельный курс? Или в мире стало меньше оружия? Конечно, нет!

Я не знаю, есть ли еще такой министр иностранных дел, такое государство, которое могло бы похвалиться такими «победами», одержанными на всех фронтах внешней политики за небывало короткий срок. Думаю, что политологи, историки, экономисты будут поражаться тому, что произошло с нами за годы так называемой перестройки, и особенно в последней фазе ее развития. Их усилия помогут найти разгадку феномена, а следовательно, и ответ на этот вопрос. Уверен, что ответ на него потрясет мир. Он покажет, как предавались интересы нашего Отечества, как мы отказывались от своих ценностей, которыми имели все основания гордиться. Мы сами себе копали глубокую яму, из которой так нелегко нам будет выбраться.

В то же самое время был взят крен в сторону поиска (любой ценой!) новых друзей в лице США, развитых капиталистических стран Европы, Японии. Мы явно обгоняли события, забегали вперед, стали называть наши отношения кое с какими государствами партнерскими, а то и дружественными, иногда даже союзническими, невзирая на реальное положение вещей и реакцию в тех или иных странах.

Некоторые наши деятели пустились в самое настоящее состязание — кто кого переплюнет. Ничего, кроме улыбок, на Западе это не вызывало. Мы же спешили подтянуть свои отношения с этими странами до обозначенного на словах уровня — опять-таки путем уступок, лести и откровенного самоуничижения. Важнейший показатель нерезультативности такой политики заключался в отсутствии прогресса в торгово-экономических отношениях: развивать их с нами никто не торопился.

Уже после своей отставки в 1991 году Шеварднадзе зашел ко мне, чтобы объяснить подлинные мотивы ухода с поста министра иностранных дел. Он считал наши отношения достаточно тесными и полагал, что я должен был услышать от него некоторые откровения.

Я с готовностью встретился с ним. Он признал, что переживает по поводу своей отставки, но другого выхода для себя не видит. Оценив обстановку в стране как критическую и логически допуская возможность прихода жесткой власти, Шеварднадзе выразил надежду, что его шаг заставит Горбачева все-таки решиться пойти на меры, соответствующие условиям. Какие меры и против кого, не пояснил. Затем он коснулся, на его взгляд, деликатного аспекта вопроса, который был для него особенно мучительным.

Будучи министром иностранных дел, членом высшего руководства Союза, сетовал он, ему пришлось принимать непосредственное участие в реализации ряда непопулярных решений. Не стало содружества социалистических стран, выводятся из них наши войска, прекратила свое существование Германская Демократическая Республика. Вполне возможно, «придется решать территориальные вопросы с некоторыми соседними государствами». Его, как грузина, могут не понять, ему, мол, не жалко «российской» земли. «Словом, — заключил он, — лучше на этом посту держать русского».

Как к человеку, у меня не было оснований относиться к Шеварднадзе плохо. Тогда я допускал, что в своих побуждениях, возможно, он был искренен, стремился сделать как лучше. Но в эту последнюю встречу я говорил с другим Шеварднадзе, совсем не тем, что в начале 80-х годов в Тбилиси.

Прежний Шеварднадзе — это обычный партийный работник, каких сейчас часто средства массовой информации изображают в негативном плане, как консерваторов, демагогов. Но, вне всякого сомнения, то был способный человек, которому были присущи чувство нового и желание поиска.

Шеварднадзе в конце 1990 года — это совсем другая личность, он полностью переродился, не только пополнил, но и возглавил ряды радикальных, неуемных «демократов». Еще немного, подумал я, и он порвет с КПСС, активно включится в движение за новое «демократическое» общество, полностью поменяет своих друзей в стране и еще больше приобретет их за рубежом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: