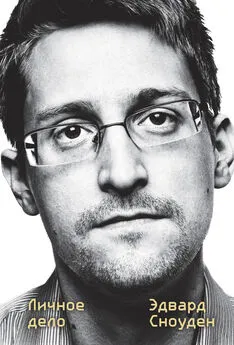

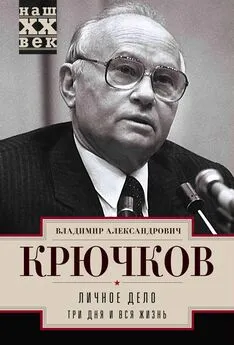

Владимир Крючков - Личное дело

- Название:Личное дело

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2003

- ISBN:5-699-01995-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Крючков - Личное дело краткое содержание

Замысел этой книги и многие ее страницы родились в камере печально известной тюрьмы «Матросская тишина», куда бывший Председатель КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС В. А. Крючков угодил после августовских событий 1991 года. Автор книги причастен ко многим государственным секретам, начиная с середины 50-х годов, с событий в Венгрии, где он работал под руководством Ю. В. Андропова, и заканчивая последними днями существования Советского Союза, когда группа высших должностных лиц попыталась предотвратить развал одного из самых могущественных государств мира.

Автор пытается проанализировать причины развала некогда могущественного государства, дает характеристики видным деятелям политической элиты Советского Союза, а также многим лидерам других стран мира, таким, как Л. Брежнев, Ю. Андропов, А. Громыко, М. Горбачев, Э. Хонеккер, Ф. Кастро.

Личное дело - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В целом же Кадар оставил глубокий след в истории венгерского народа, добрую память о себе и своих делах. Его бескорыстие, самоотдачу высоко ценили не только в стране, но и за рубежом. Беспристрастный взгляд на политический курс и практическую деятельность Кадара за три десятилетия его руководства поможет высветить немало поистине исторических достижений в жизни венгерского общества.

В 1958–1959 годах, то есть всего за два года, в Венгрии по инициативе сверху была совершена аграрная революция. Была практически полностью кооперирована деревня, причем без применения насильственных методов. Признавался и допускался только один путь — убеждение крестьян-единоличников в преимуществах коллективной формы ведения сельского хозяйства.

Учет венгерских особенностей, местных условий и традиций, крестьянской психологии, положительный пример действовавших сельскохозяйственных кооперативов и государственных хозяйств позволили, с одной стороны, безболезненно в социально-политическом отношении решить проблему кооперирования, а с другой — избежать падения сельхозпроизводства. В одних производственных кооперативах личный скот содержался в общем стаде, в других коллективное поголовье отдавалось для откорма в приусадебные хозяйства крестьян — членов кооператива. В зависимости от размера обобществленного надела своей земли каждый член кооператива получал пожизненную земельную ренту. С самого начала кооперативам была предоставлена широкая хозяйственная самостоятельность.

Социалистическое сельское хозяйство Венгрии поражало своей эффективностью. Последовательно наращивая объемы производимой сельскохозяйственной продукции, Венгрия уже к концу 70-х годов повысила урожайность пшеницы с 17 до 50, а то и 55 центнеров с гектара, а кукурузы с 26 до 70 центнеров. Благодаря этому валовой сбор зерновых увеличился с 8–9 миллионов до 15–16 миллионов тонн в год. Производство мяса на душу населения достигло 162 килограммов. На внутреннее потребление хватало 80 килограммов, вторая половина шла на экспорт.

Такая же примерно картина и по другим видам сельхозпродукции. Продовольственная проблема в стране в своей основе была решена, причем в кратчайшие сроки. Тяготы жизни хортистской Венгрии, которую обоснованно называли страной «трех миллионов нищих», ушли в прошлое.

Впечатляющими были успехи и в культурной жизни страны. В 80-е годы тиражи газет, журналов и книжной продукции во много раз превышали показатели довоенной Венгрии.

Всего лишь несколько примеров. В 1984 году в стране выпускалось свыше 1800 печатных органов общим тиражом более 1,4 миллиарда экземпляров. Разовый тираж издаваемых в республике 27 центральных и областных газет превышал 3 миллиона экземпляров, а более чем 30 еженедельных политических и иллюстрированных журналов — многие сотни тысяч экземпляров. Наряду с этим сравнительно широка была сеть религиозных изданий. В Венгрии распространялись многие тысячи газет и журналов из других стран — как социалистических, так и капиталистических.

После себя Янош Кадар оставил в общем-то небедную страну. До него венгры жили намного хуже, а вот как они будут жить в ближайшие годы — надо еще посмотреть. Характерно, что Кадара никогда не поносили в средствах массовой информации, над ним иногда подшучивали, но по-доброму, с чувством уважения.

Случилось так, что как раз в день утверждения на сессии Верховного Совета СССР моей кандидатуры на пост председателя КГБ, 8 августа 1989 года, Венгрия прощалась с Яношем Кадаром. В похоронах приняло участие более 500 тысяч человек, причем люди пришли сами, без каких-либо призывов сверху, чтобы проводить в последний путь этого человека и тем самым отдать дань его неоспоримым заслугам.

Вскоре после смерти Кадара Венгрия сошла с социалистического пути и, что называется, с головой ринулась в водоворот капиталистических преобразований. Под воздействием массированной пропаганды и обещаний богатой, лишенной трудностей жизни значительная часть населения дала себя обмануть, остальные же, а их большинство, оказались в положении безучастных созерцателей смены общественного строя, потеряв всякую ориентацию в бурном водовороте происходящих событий. Боюсь, однако, что иллюзий хватит ненадолго, прозрение наступит, и притом очень скоро.

Свою оценку я хотел бы подтвердить словами английских политологов Г. Шейрса и К. Олсена, которые в 1991 году заметили следующее: «Венгрия — по-прежнему самая яркая звезда в восточноевропейском созвездии, однако не надейтесь, что венгры с этим согласятся. Благодаря тому что представителям данной национальности присущ мрачный взгляд на вещи, уровень недовольства, судя по итогам опросов населения, высок. По результатам одного из недавних опросов, 84 процента жителей заявили, что уровень жизни становится хуже. Как гласит одна шутка, «в прошлом году был виден свет в конце туннеля. В текущем году виден туннель в конце света».

В порядке комментария можно, пожалуй, напомнить, что в начале 1994 года состоялись выборы в венгерский парламент. Более 40 процентов избирателей отдали голоса социалистам, да к этому еще надо прибавить более 17 процентов сочувствующих. На этом этапе прозрения — цифры весьма показательные.

Есть еще одна проблема, которая наряду с другими будет тяжелым грузом давить на венгерскую экономику. Речь идет о большой внешней задолженности страны, которая в 1991 году составляла порядка 22–23 миллиарда долларов. Для населения немногим более 10 миллионов человек — это весьма большая сумма. О внушительности этой цифры говорят и такие данные: только на выплату процентов по кредитам расходуется, по оценкам венгерских экономистов и зарубежных экспертов, половина доходов страны в конвертируемой валюте.

В августе 1959 года моя командировка в Венгрию завершилась, и я возвращался в Москву. Закончился один из весьма насыщенных событиями периодов в моей жизни. Я достаточно обстоятельно узнал и полюбил эту страну, изучил историю, язык, обычаи и культуру венгерского народа. В Венгрии я приобрел хороших друзей из интеллигенции, рабочих, крестьян, близко сошелся со многими венгерскими руководителями. За работу в посольстве, в том числе во время событий осени 1956 года, меня удостоили высокой правительственной награды — ордена Трудового Красного Знамени.

Из Венгрии мы вернулись уже с двумя сыновьями: в 1957 году у нас родился второй ребенок. На родину возвращались с радостью, хотя понятия не имели, что нас ждет впереди: жилья ведь в Москве у нас не было никакого, не знали даже, куда ехать с вокзала. Друзья, однако, заранее побеспокоились и сняли для нас номер в гостинице «Бухарест».

И вдруг на следующий день после приезда в Москву неожиданность — меня попросили позвонить в ЦК КПСС, в отдел, которым заведовал наш бывший посол Юрий Владимирович Андропов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: