Леонид Васильев - Древний Китай. Том 3: Период Чжаньго (V—III вв. до н.э.)

- Название:Древний Китай. Том 3: Период Чжаньго (V—III вв. до н.э.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточная литература

- Год:2006

- ISBN:5-02-018466-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Васильев - Древний Китай. Том 3: Период Чжаньго (V—III вв. до н.э.) краткое содержание

Заключительный том трехтомника «Древний Китай» посвящен последнему периоду существования династии Чжоу, так называемой эпохе Чжаньго («Сражающиеся царства»). Рассказывается о политической истории этого времени (V–III вв. до н. э.), об искусстве дипломатии, о реформах, способствовавших усилению прежде отсталого царства Цинь, которое, одолев соперников, основало первую в истории Китая империю. Преимущественное внимание в томе уделено переменам в характере и облике древнекитайского общества, прежде всего процессу его радикальной дефеодализации, а также развитию главных школ древнекитайской мысли, которые, особенно конфуцианство, легли в основу успешного развития китайской цивилизации вплоть до наших дней.

Древний Китай. Том 3: Период Чжаньго (V—III вв. до н.э.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Eighth, they tend to construct classificatory schemata, to systematize ideas and typical situations, to engage in didactical hyperbole. These are all links of the same chain conducive to the training of the mind and to the perfection of thinking. The value of such constant training is indisputable.

Ninth and last (of course many things remain untold but we must keep ourselves within reasonable limits): in China, they most definitely follow their mind, not their heart (i.e., emotions). The ninth item of our list has much to do with the first one, it is another reminder of the fact that the priority of rational thinking is beyond question. Emotions, while they cause no problems for anyone (including the person who experiences them), have a right to exist — they normally find an expression ill literature, art, etc. However, as soon as they begin to contradict the dictates of the mind (which is interpreted very widely, ranging from the wishes of your elders and betters to the necessity to do your duty), they have to make way for reason. You have to subdue them. Any Chinese is accustomed to this. Chinese history, as far as we can judge, knows no instances of suicide on account of the conflict between reason and emotions.

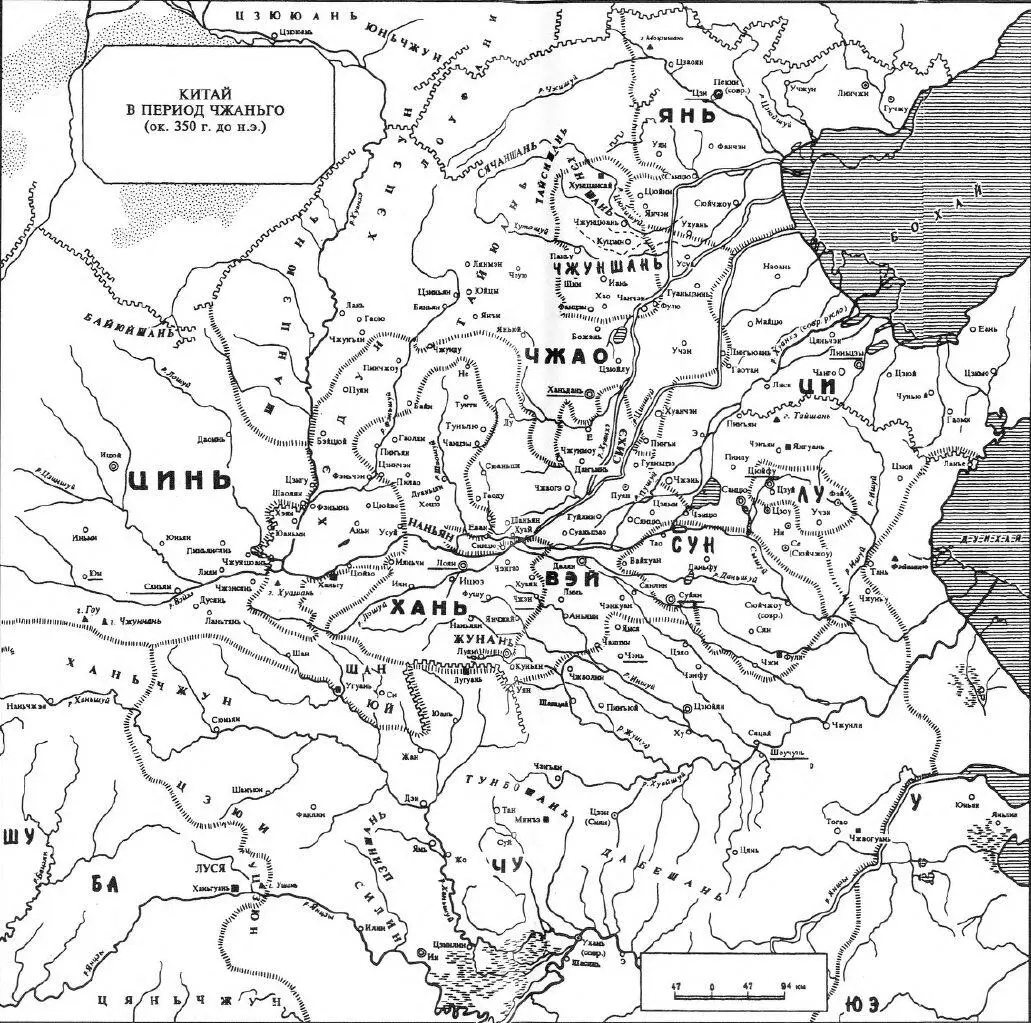

Карта. Китай в период Чжаньго (ок. 350 г. до н. э.)

Примечания

1

1Что касается осевого времени в Китае, то, строго говоря, его следовало бы разбить на три неравных этапа. Сначала были два очень коротких, но исключительно важных. В начале Чжоу была выработана идеологема небесного мандата, а примерно на рубеже VII–VI вв. до н. э. появилась на свет вторая идеологема — о великих мудрецах древности. Но только с Конфуция начался длительный период осевого времени, отмеченный взрывоподобным увеличением сочинений авторского характера с оригинальными идеями.

2

2Полный перевод труда Сыма Цяня существует пока лишь на японском языке [Та-кигава, 1956]. На французском впервые издал пять томов его сочинения еще около века назад Эд. Шаванн [Chavannes, 1906] (шестой том был издан много лет спустя, в 1969 г.). Семь томов на русском языке издал в 1972–1996 гг. Р.В. Вяткин, некоторые из них в соавторстве. Восьмой, предпоследний том вышел уже после смерти переводчика, в 2002 г., а судьба девятого пока неясна.

3

1В этой справке, к сожалению, допущена некоторая неточность. В частности, аннексия царства Чжэн была датирована концом V в. до н. э., хотя, по данным 42-й главы Сыма Цяня, присоединение Чжэн к царству Хань произошло в 388 г. до н. э. [Вяткин, т. VI, с. 43]. Правда, в 3-й главе второго тома на с. 256 указана точная дата — 388 год до н. э. Судя по сообщениям других глав труда Сыма Цяня, а также хроники «Чжушу цзинянь», царство Чжэн, пусть в заметно урезанном виде, продолжало существовать и много позже, практически до середины III в. до н. э.

4

2Хроника «Чжушу цзинянь» создавалась явно не в домене сына Неба и не его историографами. Скорее всего, она велась историографами царства Цзинь, а после его гибели — царства Вэй (Большого Вэй), одной из трех частей, на которые распалось Цзинь.

5

3Даты в переводе на современную систему летосчисления даны по хронологическим таблицам, гл. 14 и 15 [Вяткин, т. III, с. 228 и 232–242]. В 4-й главе русского перевода цифры иногда несколько иные [Вяткин, т. I, с. 208–209].

6

4Смысл пророчества в том, что грядет появление новой империи, которая будет создана на базе царства Цинь. Здесь мы имеем дело с явной интерполяцией, какие и у Сыма Цяня, и в «Цзо чжуань», да и в других древнекитайских исторических текстах встречаются нередко.

7

5Неясно, в частности, и сообщение о разделе владений сына Неба на две части. Ведь как об этом только что было упомянуто, такого рода раздел (точнее, выделение части территории брату вана в качестве наследственного удела) произошел за несколько десятилетий до того, причем по инициативе самого сына Неба, а не в результате военного нападения на домен. Быть может, раздел, о котором идет речь, не сразу стал четким политическим фактом. Возможно, вначале восточная часть домена была вассальной по отношению к западной, где жил сын Неба. Во всяком случае, некоторое время после раздела домен продолжает именоваться как нечто единое и цельное.

8

6Из этого сообщения [Вяткин, т. III, с. 264] можно понять, что подобный акт сына Неба был немалой честью для правителя полуварварского царства. Неясно, однако, почему такая честь была оказана в 360 г. до н. э. никому еще не известному и ничего не успевшему сделать правителю окраинного полуварварского царства, пусть и большого. Можно предположить, что это явилось результатом резкого усиления царства Цинь после реформ Шан Яна. Но если учесть, что реформы начались в 356 г. до н. э., а первые их результаты могли сказаться не ранее 350 г. до н. э., после второго тура, то сын Неба едва ли мог откликнуться на усиление Цинь уже в 360 г. до н. э. Правильней считать, что здесь Сыма Цянь ошибся в датировке событий лет на десять.

9

7Термин бо в данном случае равнозначен ба (гегемон), употреблявшемуся в текстах, описывавших события более раннего времени.

10

8Предварительное решение чжухоу о намерении именоваться ванами было принято еще в 334 г. до н. э. на совещании в Сюйчжоу, о чем сказано в хронологической таблице (глава 15). Это не исключает того факта, что одним из первых (после давно уже присвоивших этот титул правителей Чу) стал открыто именовать себя ваном именно циньский Хуэй-ван и только через несколько лет за ним последовали другие [Вяткин, т. III, с. 274–275, колонки Вэй и Ци, и 278–279, колонка Цинь].

11

9Здесь мы впервые сталкиваемся со стратагемными планами, которые начали появляться именно в период Чжаньго. Это были политико-дипломатические алгоритмы, в чем-то сходные с расчетами мастеров шахматной игры. Однако спецификой ранних планов времен Чжаньго была некоторая однолинейность мыслительного процесса их составителей, обычно не предполагавшая вариантов.

12

10Чтобы отличить цзиньский клан Вэй, который в период Чжаньго стал одним из семи сильнейших царств, от древнего Вэй (китайские иероглифы обоих царств, разумеется, разные), мы будем именовать последнее Малым Вэй — в отличие от просто Вэй (Большого Вэй).

13

11Сюй Чжо-юнь [Hsu Cho-yun, 1965, с. 82], правда без ссылок на источники, утверждает, что все три луских клана из дома Хуаня (клан Цзи-ши или Цзи-сунь, а также Мэн-сунь и Шу-сунь) исчезли уже в начале периода Чжаньго, а на месте бывшей столицы правящего клана — города Би возникло самостоятельное небольшое княжество, о правителе которого Хуэй-гуне упомянуто в «Мэн-цзы» [Legge, т. II, с. 253; Попов, с. 181]. Впрочем, что такое начало Чжаньго, пока не вполне ясно. Не исключено, что оно охватывает и 426 г. до н. э., о котором упомянуто в «Чжушу цзинянь». Что же касается Хуэй-гуна из княжества Би, то он, видимо, жил несколько позже, во времена Мэн-цзы, т. е. не ранее IV в. до н. э.

14

12В небольшом рассказе «Цзо-чжуань» от 11-го года Ай-гуна (484 г. до н. э.) приводится хорошо известный почитателям Конфуция и знатокам «Луньюя» эпизод о том, как правивший царством Лy клан Цзи-сунь через Жань Ю (Цю) решил было посоветоваться с мудрецом по поводу того, брать ли более существенный налог с земли. Учитель не дал прямого ответа, но в приватной беседе с Жань Ю заметил, что следует придерживаться древних традиций, что налога цю вполне достаточно и что если Цю и клан Цзи не хотят следовать традиционной норме, то непонятно, зачем они консультируются с ним [Legge, т. V, с. 824 и 826]. Стоит напомнить, что в «Луньюе» (XI, 16) зафиксировано более резкое осуждение Цю за попытку увеличить налог: «Цю не мой ученик!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: