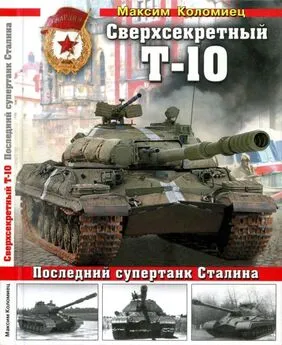

Максим Коломиец - Сверхсекретный Т-10

- Название:Сверхсекретный Т-10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-84241-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Коломиец - Сверхсекретный Т-10 краткое содержание

Этот тяжелый танк был принят на вооружение через полгода после смерти И.В. Сталина, поэтому привычную аббревиатуру «ИС» поменяли на T-10. Эта 50-тонная машина со 120-мм «щучьим носом» и мощнейшей пушкой, способной пробить более 200 мм брони, превосходила все танки всех вероятных противников Советской Армии и оставалась в строю 40 лет (последние «десятки» были сняты с вооружения только в 1993 году). Но при этом Т-10М является, пожалуй, наименее известным из отечественных танков, так как на экспорт он не поставлялся и был строжайше засекречен в СССР (даже руководство по его эксплуатации имело гриф).

Как этот танк показал себя в ходе операции «Дунай» по вводу наших войск в Чехословакию в 1968 году? Сколько на самом деле было произведено этих машин (в источниках «гуляли» самые разные цифры — от 1400 до 8000)? И почему Т-10 стал последним тяжелым танком Советского Союза?

Отвечая на все эти вопросы, новая книга ведущего историка бронетехники впервые восстанавливает полную историю создания, производства и сорокалетней службы последнего «супертанка» Сталина.

Сверхсекретный Т-10 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На танке Т-10М устанавливалась разработанная на Ленинградском Кировском заводе шестиступенчатая четырехходовая трехвальная коробка перемены передач с постоянным зацеплением шестерен. Она обеспечивала восемь скоростей переднего и две заднего хода.

Механизм поворота состоял из двух планетарных рядов, двух блокировочных фрикционов и двух остановочных тормозов. Блокировочный фрикцион — сухой, многодисковый с трением сталь по стали, остановочный тормоз — ленточный с чугунными накладками, плавающего типа. Тормозной барабан тормоза крепился на ведущем валу бортредуктора. Смазка деталей механизма переключения передач осуществлялась под давлением, поливом и разбрызгиванием масла. Охлаждение масла велось с помощью двух пластинчато-трубчатых радиаторов. В случае запуска двигателя танка в зимнее время года требовалось произвести подогрев масла в нижней половине картера механизма переключения передач с помощью специальной системы обогрева, которая была совмещена с системой подогрева двигателя.

Для облегчения управления трансмиссией на танке Т-10М использовалась система с гидросервоуправления. Она включала в себя гидросервопривод главного фрикциона, выполненный по схеме «включено-выключено», а также гидросервоприводов переключения передач и рычагов управления поворотом. Для этого в конструкцию танка ввели дополнительную ножную педаль остановочного тормоза и новые комбинированные двухрядные бортовые редукторы, размещенные внутри ведущего колеса.

В системе подрессоривания применялась индивидуальная пучковая торсионная подвеска, рычажно-поршневые гидроамортизаторы двухстороннего действия и пружинные ограничители хода балансиров. Рычажнопоршневые гидроамортизаторы были смонтированы внутри балансиров.

Ходовая часть танка Т-10М по конструкции была практически такой же, как и у Т-10. Она состояла, применительно к одному борту, из семи опорных катков с внутренней амортизацией, трех поддерживающих роликов, ведущего колеса со съемными зубчатыми венцами цевочного зацепления и направляющего колеса с кривошиповинтовыми механизмами натяжения гусениц. Направляющее колесо было взаимозаменяемым с опорным катком.

В качестве упругих элементов подвески использовались пучковые торсионы. На первых, вторых и седьмых опорных катках дополнительно устанавливались рычажнопоршневые амортизаторы двухстороннего действия. По сравнению с танком Т-10 динамический ход опорного катка увеличили со 144 до 172 мм, что позволило улучшить плавность хода. Мелкозвенчатая гусеница состояла из 88 траков шириной 720 мм.

Электрооборудование Т-10М выполнялось по однопроводной схеме, напряжение бортовой сети 24–29 В. Источники электроэнергии — четыре аккумуляторные батареи 6СТЭН-140М или 6СТ-130 и генератор Г-5 мощностью 5 кВт.

Система пожаротушения состояла из стационарного углекислотного противопожарного оборудования с термодатчиками в моторно-трансмиссионном отделении, обеспечивавшего трехкратное включение. Кроме того, имелся ручной огнетушитель ОУ-2.

Внешняя связь осуществлялась радиостанцией Р-113, внутренняя — танковым переговорным устройством ТПУ Р-120 на пять абонентов.

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ НА БАЗЕ ТАНКОВ Т-10 И Т-10М

База танков Т-10 и Т-10М послужила для создания нескольких боевых машин. Правда, количество их было невелико, а в некоторых использовались только элементы ходовой части и моторно-трансмиссионного отделения этих тяжелых танков.

В 1955 году Челябинский Кировский завод получил задачу спроектировать и изготовить комплект индивидуальных плавсредств к танку Т-10. Планировалось в 1956 году изготовить пять комплектов, но чуть позже количество сократили до трех. ЧКЗ разрабатывал общий проект, а изготовление понтонов и гребных винтов поручили заводам «Красное Сормово» в Горьком и Навашинскому судостроительному (Мордовщиковская судоверфь, г. Навашино Горьковской области). Однако работы шли крайне медленно, и 9 января 1957 года заместитель министра оборонной промышленности С.Н. Махонин направил главному инженеру ЧКЗ письмо следующего содержания:

«Планом опытно-конструкторских работ, утвержденных Министерством Обороны СССР, Челябинскому Кировскому заводу поручено проектирование и изготовление индивидуальных плавсредств для танков Т-10 („объект 755“) со сроком предъявления опытных образцов в июле 1956 года.

Поле двукратного обращения, Министерство транспортного машиностроения по просьбе завода, Министерство Обороны дало согласие перенести поставку трех опытных образцов плавсредств с июля 1956 года на I квартал 1957 года. Как только был перенесен срок, исполнители задания успокоились, и перестали выполнять эту работу. В результате чего изготовление узлов плавсредств и дополнительного оборудования Т-10 как для Навашинского завода, так и для завода „Красное Сормово“, поставляющим ЧКЗ понтоны и гребные винты, в настоящее время обстоит неудовлетворительно».

Закончить работу удалось лишь к началу 1958 года, и три комплекта плавсредств поступили на испытания.

Комплект состоял из шести металлических понтонов, заполненных пенопластом, которые крепились к танку Т-10 (по два по бокам и по одному спереди и сзади), в результате чего получался своеобразный паром размером 10х12 метров. Установка понтонов требовала до двух часов работы 6–8 человек и помощи трехтонного автокрана. Движение по воде осуществлялось при помощи гребных винтов, которые вращались с помощью специальных редукторов с приводом от ведущих колес танка. Максимальная скорость на плаву в спокойной воде составляла 11,5 км/ч. Большие размеры понтонов позволяли перевозить на них, помимо самого танка, еще и пехотинцев или грузы массой до 3 т. После форсирования водной преграды понтоны сбрасывались без выхода экипажа из танка. Масса всего комплекта составляла без малого 15 тонн.

Испытания трех Т-10 с плавсредствами провели на Черном море в январе-феврале 1958 года, и выявили ряд недостатков конструкции, которые дорабатывались до 1959 года. К этому времени на серийное производство уже был поставлен танк Т-10 М, и ГБТУ поставило вопрос о проектировании аналогичного комплекта для этой машины, но вскоре дальнейшие работы по плавсредствам для тяжелых танков прекратили.

Большая вероятность ядер-ной войны в середине 1950-х годов потребовали от конструкторов проведения работ по защите танковых экипажей от поражающих факторов ядерного взрыва. В феврале 1955 года Челябинский Кировский завод получил задание — спроектировать, изготовить и сдать на испытания в I квартале 1957 года опытный образец танка, с «узлами и аппаратурой, позволяющей повышать защитные свойства серийного Т-10 от воздействия ударной волны атомного взрыва». В документах завода такая машина именовалась как «объект 756». Однако, как это часто бывало, из-за значительной загрузки предприятия выполнение заказа затянулось. 26 января 1957 года заместитель министра оборонной промышленности С.Н. Махонин направил директору ЧКЗ письмо, в котором указывал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: