Игорь Бестужев - Крымская война 1853-1856 гг.

- Название:Крымская война 1853-1856 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии наук СССР

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Бестужев - Крымская война 1853-1856 гг. краткое содержание

Крымская война 1853–1856 гг. — одно из крупнейших исторических событий XIX в. — особенно ярко выявила контраст между величием народа и ничтожностью правящих клик, мнивших себя вершителями судеб истории.

В этой войне провалились захватнические планы и царизма, и правящих кругов Англии и Франции; вскрылись вопиющие пороки военных систем царизма, бонапартизма и английской олигархии. Но в то же время эта война показала, какую великую силу представляет собой народ, вставший на защиту своей родины от иноземных захватчиков, какое изумительное мужество и боевое мастерство способны проявить простые люди, даже поставленные отсталостью своей страны и бездарностью верховного командования в исключительно тяжелые условия борьбы.

Крымская война 1853-1856 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Только тщательное изучение советскими историками достоверных документов и материалов той эпохи дало, наконец, возможность отбросить прочь вымыслы дворянско-буржуазной историографии и представить картину Крымской войны не так, как это было выгодно русскому самодержавию, и не так, как это до сих пор выгодно определенным кругам на Западе, а так, как это имело место в действительности [6] Важную роль в этом отношении сыграла публикация документов о Крымской войне, обнаруженных в советских архивах и помещенных в сборниках документов и материалов: «Адмирал Нахимов». М., 1945 и 1954; «Вице-адмирал Корнилов». М., 1947; «Из боевого прошлого русской армии». М., 1947, а также в «Хрестоматии по русской военной истории» под ред. Л. Г. Бескровного, М., 1947.

.

Изучая документы и материалы Крымской войны, советские историки опираются на труды классиков марксизма-ленинизма, в частности на их высказывания о Крымской войне, которых особенно много в статьях и письмах К. Маркса и Ф. Энгельса, написанных в пятидесятые годы XIX в., а также в ряде статей В. И. Ленина. Ценные сведения об экономической, политической и чисто военной сторонах Крымской войны имеются в военно-теоретических произведениях Ф. Энгельса.

В трудах о Крымской войне Е. В. Тарле, А. Н. Лаговского, Л. Горева и других советских историков в основном правильно поставлены и решены многие важные вопросы, обойденные или неверно освещенные дворянскими и буржуазными историками, — например, о происхождении и классовой сущности Крымской войны, о ее социально-экономической подоплеке, о международных отношениях того времени, о действительных причинах военных неудач царской России и т. д. [7] Академик Е. В. Тарле. Крымская война, т. I–II, 2-е изд., М. — Л, 1950; Л. Горев. Война 1853–1856 гг. и оборона Севастополя. М., 1955; А. Н. Лаговский. Оборона Севастополя, 2-е изд., М., 1948; М. А. Сергеев. Оборона Петропавловска-на-Камчатке, 2-е изд., М. — Л., 1952.

Все это является крупным шагом вперед по сравнению с дворянской и буржуазной историографией.

Было бы, разумеется, неправильно считать, что эти труды свободны от ошибок и недочетов, что все основные проблемы истории Крымской войны окончательно решены. Советские историки продолжают изучать документы и материалы Крымской войны, открывая все новые и новые данные. Но уже и теперь Крымская война ясно рисуется не только как серьезное поражение царизма, но и как незабываемый подвиг народа России в борьбе против иноземных захватчиков.

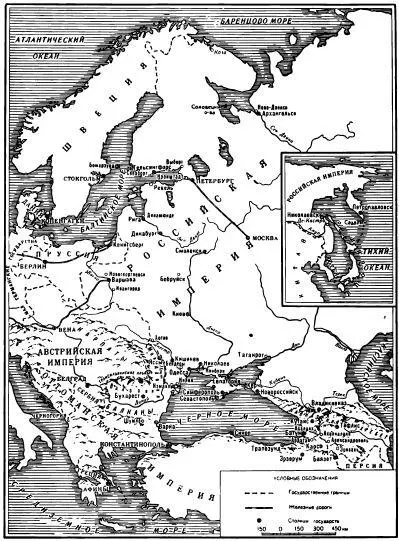

Россия в эпоху Крымской войны.

Причины и характер войны

В середине XIX в. Россия продолжала оставаться феодально-крепостническим государством, все более отставая в экономическом и политическом развитии от капиталистических стран Западной Европы. При крепостном строе не могла быстро развиваться промышленность. Подневольный крепостной труд был малопроизводителен. Весь ход экономического развития страны толкал к уничтожению крепостного права.

Кризис феодально-крепостнической системы обнаружился еще в двадцатых годах XIX в., ознаменовавшихся революционным движением декабристов. Поражение декабристов и наступившая реакция замедлили развитие в стране новых, прогрессивных для того времени буржуазных отношений. Однако сила экономического развития неумолимо тянула Россию на путь капитализма.

В стране, хотя и медленно, продолжался рост числа фабрик и заводов, а вместе с ними и числа рабочих. За вторую четверть XIX в. числа эти, примерно, удвоились: в 1825 г. в России насчитывалось 5260 фабрик и заводов с 210,6 тыс. рабочих, а к 1852 г. стало уже 10 338 фабрик и заводов с 470,9 тыс. рабочих. Особенно возросло число наемных рабочих, достигшее 328,6 тыс.

Развивались также товарно-денежные отношения и соответственно расширялся внутренний рынок: к 1831 г. в России было 1705 ярмарок, а к концу пятидесятых годов — 5895, причем привоз товаров на каждую из них увеличился больше чем в четыре раза.

Продолжался рост торгово-промышленных центров и городского населения. В 1815 г. на 45 млн. жителей России приходилось лишь 1,7 млн. (3,8 %) горожан, а к 1856 г. при 68 млн. жителей страны — 5,7 млн. (8,4 %).

Рост городского населения объяснялся главным образом увеличением числа рабочих и ремесленников.

Одновременно усиливалось экономическое расслоение крестьянства.

Продолжалось и втягивание страны в мировую торговлю. Интересы внешних рынков играли в ее экономике все более видную роль. В 1826–1830 гг. Россия ежегодно вывозила товаров в среднем на 85 715 тыс. руб., а ввозила— на 79 687 тыс. руб., а в 1846–1850 гг. среднегодовой вывоз составил уже 151 757 тыс. руб. и ввоз — 131 522 тыс. руб. Главной статьей русского экспорта продолжал оставаться хлеб. В середине XIX века Россия была главным поставщиком хлеба на мировом рынке, вывозя ежегодно свыше 50 млн. пудов пшеницы, ржи и овса. «Производство хлеба помещиками на продажу, особенно развившееся в последнее время существования крепостного права, — отмечал В. И. Ленин, — было уже предвестником распадения старого режима» [8] В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 158.

.

Действительно, все это, вместе взятое, с небывалой остротой ставило вопрос о повышении товарности сельского хозяйства, которая была тогда сравнительно ничтожной: экспорт хлеба, например, составлял в начале пятидесятых годов всего лишь 2,4 % урожая. Часть дворянства начинала понимать, что вести хозяйство по-старому нерентабельно и требовала создания условий для перевода его на капиталистические рельсы. Однако подавляющее большинство крепостников, во главе с правящей верхушкой, видело средство поднятия товарности своих хозяйств лишь в усилении нажима на крестьянство. Крепостной гнет приобретал все более невыносимый для крестьян характер.

В ответ росло массовое крестьянское движение. Волнения крестьян принимали все более грозные масштабы. В 1826–1834 гг. произошло 148 крестьянских волнений, в 1835–1844 гг. — 216, а в 1845–1854 гг. — уже 348. Волнения участились даже в армии и флоте. В стране постепенно назревала революционная ситуация.

Движение крестьянства до крайности обостряло кризис феодально-крепостнического строя в России и вызывало все более жестокие формы борьбы царизма за сохранение прежних порядков. Встречая в штыки все новое, прогрессивное, крепостники тщетно пытались остановить и повернуть вспять исторический процесс развития страны.

Стремление правящего класса России любой ценой сохранить в ней феодально-крепостнические отношения сильно тормозило развитие ее промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Если, например, в конце XVIII века Россия выпускала чугуна больше, чем Англия, то к середине XIX века она уступала Англии в этом отношении более чем в десять раз, а по количеству чугуна на душу населения — почти в тридцать раз. Урожаи в помещичьих хозяйствах России были вдвое меньше, чем на фермерских хозяйствах капиталистических стран Западной Европы, а работников для получения их требовалось соответственно в пять раз больше. Железных и шоссейных дорог в России было очень мало [9] Железные дороги связывали в то время лишь Петербург с Москвой и Варшаву с западной границей (в направлении на Вену).

, а незначительный паровой флот страны не мог идти ни в какое сравнение с громадным паровым флотом Англии или Франции. Такое же резкое отставание наблюдалось почти во всех ведущих отраслях хозяйства.

Интервал:

Закладка: