Алексей Дельнов - Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна

- Название:Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0535-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Дельнов - Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна краткое содержание

Китай, как известно, богат древними достопримечательностями, природными красотами и великой историей. Книга Алексея Дельнова о Китае не просто первая в современной России иллюстрированная история Китая от основания государства до наших дней. Это уникальный по содержанию и оформлению труд по всей многотысячелетней китайской истории. Сотни иллюстраций, экскурс в религию, философию, описание быта китайских императоров и их подданных…

Книга написана легко и остроумно – это интересное и познавательное чтение. История Китая словно играет жанрами, представая перед нами то мелодрамой, то романом, то остросюжетным боевиком. Поэтому берите книгу в руки, листайте страницы, и за интереснейшим чтением не заметите, как откроете для себя древнюю и загадочную страну, которую только мы называем «Китай».

Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Товарооборот Поднебесной вообще значительно вырос и усложнился. Люди получали все лучшее представление, какая область их страны и какая заморская земля какими славна товарами. Грузы перемещались по разветвленной дорожной сети, а в особенности по рекам и каналам – суммарная протяженность водных артерий приближалась к 20 тысячам километров. Главными магистралями были Янцзы и Великий канал.

Расходы на наемную армию были по-прежнему огромны, и с этим надо было что-то делать. Солдаты, в полной мере почувствовав себя профессионалами, требовали оплачивать их расходы не только за почтовые услуги, но и на носильщиков. Ван Аньши сократил это воинство, воссоздав местные ополчения, содержавшиеся на общинный счет.

В 1077 г. реформатор вынужден был уйти в отставку. Но не из-за «служебного несоответствия». Против него все злее стал выступать недавний соратник, знаменитый историк Сыма Гуань, тоже имевший немалый вес при дворе. Скорее всего, размолвка была вызвана не принципиальными разногласиями, а усилившейся личной неприязнью и заурядной борьбой группировок. Реформы же продолжались, следуя намеченным курсом, еще несколько десятилетий. Их успех не устранил, конечно, общественных конфликтов, но снизил их напряженность. Такая стабилизация лет на сто продлила существование династии Сун.

Коренных переломов в сельском хозяйстве в сунскую эпоху не происходило, оно велось привычными методами. Рабочей скотиной были буйволы, мулы, реже лошади. Вспашка осуществлялась плугом с двусторонним лемехом, кое-где сохой. Рыхлили почву боронами, зерно разбрасывали с помощью сеялок. Урожай убирали длинными серпами, молотили с помощью катков, провеивали лопатами. Там, где выращивали рис – преимущественно на Юге – преобладали ручные операции, только вспахивали почву плугом. Использовались гидравлические колеса для подачи воды наверх, на террасы заливных рисовых полей – они вращались посредством крестьянских ног.

Но усовершенствований было немало – например, в конструкции того же гидравлического колеса. Насаждались лесозащитные полосы, чтобы меньше было ущерба от водной стихии. Осуществлялась селекция семян. Важным событием стало распространение высокоурожайного сорта риса, пришедшего с юга Вьетнама. Сунские власти немало сделали для освоения новых земель, постоянно заботились об ирригации, о рытье новых колодцев. Поля на участках, отвоеванных у болот или озер, окружались дамбами высотой до шести метров – по ним прокладывали дороги и сажали вдоль них деревья. В насыпях были проделаны отверстия – при засухе открывали заслонки и подавали на поля воду.

Важнейшим сельскохозяйственным регионом стал Юг. Здесь хозяйство велось интенсивней – было стремление собрать как можно больший урожай с единицы площади. Трудолюбия же крестьянам было не занимать, как на Юге, так и на Севере. Пословица гласила: «Воин не должен бояться смерти, крестьянин навоза». Или другая, с социально-политическим оттенком: «Если ноги крестьян не будут в грязи, жирные рты горожан будут пусты». Сельский труд считался занятием благородным: недаром конфуцианские ученые мужи уподобляли Сына Неба пахарю, неустанно заботящемуся о своих угодьях (для чего удаляющему иногда с них сорняки).

Больше стали выращивать чая. Появился хлопчатник – его завезли из Средней Азии и с островов Индийского океана. Тутовые деревья для прокормления ненасытного червя образовывали сплошные посадки и в сельской местности, и вокруг городов: деревенские и городские богачи заводили шелкоткацкие предприятия. Особенно распространились они на Юге, где научились выделывать прекрасные декоративные панно, а сорта шелковых тканей исчислялись десятками.

По сравнению с временами династии Тан добыча меди увеличилась в 30 раз, железной руды – в 12. Больше стали добывать свинца, олова, ртути, золота, серебра. Как отмечалось выше, металлургия существенно усовершенствовалась, особенно важным новшеством стало использование каменного угля вместо древесного. При плавке применялись химические реактивы, медь стали получать гидрометаллургическим методом. Широкое распространение получили различные сплавы. Так, из сплава двух частей олова с одной частью меди делали неплохие зеркала.

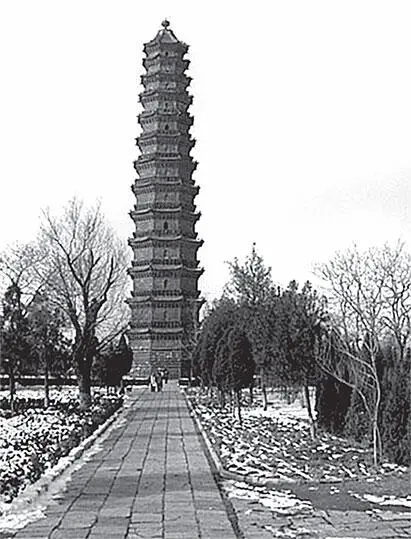

Железа производилось так много и такого качества, что в сунскую эпоху стали возводить железные пагоды – некоторые из них высятся и в наши дни. Кое-где по-прежнему служат сооруженные тогда подвесные мосты на железных цепях.

В широкое употребление вошел фаянс. Все больше производилось изделий из белого фарфора. Восторженный современник назвал его «светлым, как небо, блестящим, как зеркало, тонким, как бумага, и звонким, как цитра». Иногда глину, которая шла на изготовление лучших фарфоровых шедевров, просушивали на открытом воздухе десятки лет. А в итоге сложнейшего технологического процесса можно было не только любоваться обворожительными изделиями, но и наслаждаться их звучанием: специально подбирались сервизы, все чашки которых при ударе серебряной ложкой отзывались на особый лад. Высокое качество было достигнуто в глазурном покрытии: ценилась глазурь «цвета неба после дождя в разрыве облаков».

Интересные прикидки сделал В. А. Мельянцев. По ним выходит, что в сунское время в Китае годовой ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения составлял 600–700 американских долларов на душу населения. В Индии этот показатель равнялся тогда 550–650 долларов, а в Западной Европе – всего лишь 300–350 (но учтем, что там еще практически не начиналась «коммунальная революция» – подъем городов).

Сунское правительство создало специальное управление, которое занималось обеспечением одиноких стариков и бездомных, другое ведомство нанимало врачей для обслуживания бедняков и раздавало лекарства.

Железная пагода

В области культуры важным моментом стало совершенствование книгопечатания. Оно осуществлялось методом ксилографии: матрицу для будущей страницы вырезали на гладкой деревянной доске (обычно из фруктовых пород), мазали краской, прикладывали лист бумаги – и готово (одна страница одной книги). Конечно, это и трудоемко, и рискованно: ошибка в одном иероглифе – и загублена целая доска. Но вся китайская цивилизация построена на кропотливом, сосредоточенном, неустанном труде – так что брак случался крайне редко. Попытки использовать наборный шрифт, который изобрел в 1041 г. простолюдин Би Шэн, были. Но широкого распространения его выдумка не получила. Набирать иероглиф из каких-то типовых элементов показалось неудобным, да не очень как-то и пристойно: все же иероглиф – это нечто заслуживающее уважения само по себе, это символ, а не комбинация из закорючек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: