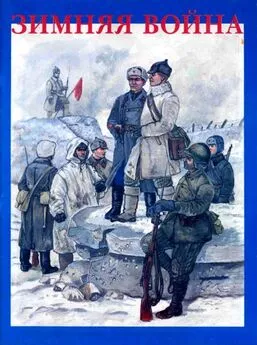

Павел Липатов - Зимняя война

- Название:Зимняя война

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рейтар

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Липатов - Зимняя война краткое содержание

В данной книге предпринята попытка показать внешний облик обеих воюющих сторон в одной из «малых войн», которыми начиналась Вторая Мировая война. Кратко описаны боевые действия и итоги этого конфликта.

Черно-белые фото, цветные рисунки.

Зимняя война - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Длина полушубка была различной, но обычно он был примерно до колен, мог быть и длиннее и короче. Поверх полушубка можно было надевать любое снаряжение и оружие. В некоторых частях овчинные полушубки получали не только командиры, но и многие красноармейцы. Светлый серовато-желтый дубленый полушубок какое-то время неплохо маскировал, пока не пачкался слишком сильно.

Наряду с табельными теплыми вещами красноармейцы носили и неформенные — носки, шарфы, варежки, приходившие в посылках с подарками фронтовикам.

Большая часть советской пехоты поверх шинелей надевала довольно примитивные белые бязевые халаты-балахоны с затяжным капюшоном на шнурках. В подобные халаты одевалась и русская пехота в боях под Ригой в Первую мировую, и красные войска, штурмовавшие в 1921 г. восставший Кронштадт. Маскировочный белый халат этого типа имел весьма невысокую стоимость, что позволяло обеспечивать им войска в большом количестве.

Белых халатов в первые дни войны у бойцов еще не было, и на снегу в шинелях они были, «как мухи в сметане». Спасало то, что финны не ожидали так скоро встретить красноармейцев у своих позиций.

С целью избежать ошибки в бою и отличать свою пехоту от финской, некоторые командиры отдавали приказ засучивать правый рукав белого халата. Иногда белый халат демаскировал бойца-сапера, работающего на темной, изрытой взрывами земле. Халаты приходилось снимать и оставаться в шинелях или ватниках.

В белых маскировочных халатах работали даже парикмахеры в палаточных фронтовых банях.

Белые маскхалаты быстро пачкались, коптились, приобретая «земляночный» цвет. Одежда была насколько простой, настолько и непрактичной. В длиннополом маскхалате было довольно трудно переползать по-пластунски: сковывались движения ног, трудно было изгибать спину.

Комдив М.П. Кирпонос даже приказал перешивать имеющиеся маскхалаты на подобие комбинезонов, а в атаку ходить без шинелей, в телогрейках. Это вдвое ускоряло продвижение пехоты, существенно уменьшая потери.

С учетом фронтовой инициативы и позаимствовав финский опыт, для Красной Армии стали шить маскировочные костюмы, состоявшие из свободной по покрою и силуэту рубахи с капюшоном и штанов. Продернутые в кулиски шнурки стягивали край капюшона вокруг лица, по обводу каски или шапки. Шнурки стягивали рукава в запястьях, низки штанин поверх валенок или сапог. Пояс штанов также завязывался шнурком. Костюм дополнялся белыми рукавицами из бязи, висевшими на лямке или прикреплявшимися к рукавам, оставляя отверстия для кистей рук. Прорези в подоле рубахи позволяли доставать висевшее на поясном ремне оружие и снаряжение. Костюм ухитрялись надевать даже на шинель.

Сходной конструкции был появившийся несколько позже летний камуфлированный маскировочный костюм. Эта одежда служила всю Великую Отечественную войну и кое в чем не устарела и сейчас.

В стандартное облегченное снаряжение бойца пехоты входили подсумки для винтовочных обойм и малая саперная лопата, висевшая в брезентовом чехле справа сзади. Подсумки — двухсекционные кожаные или кирзово-кожаные, односекционные с откидной вперед крышкой (применявшиеся еще при государе императоре) — размещались по обе стороны от пряжки пояса. На усовершенствованных подсумках имелись кольца для крючков лямок ранца, по типу немецких.

Фляга в чехле — алюминиевая или дешевая, но непрочная стеклянная— висела за правым подсумком. За ней висела лопатка. За левым подсумком на пояс вешали брезентовую сумку для гранат. За гранатной сумкой висела через правое плечо на широкой тесьмяной лямке с регулировочными скользящими пряжками брезентовая сумка противогаза с кожаным ремешком для застегивания крышки-клапана. В боевых условиях некоторые предметы снаряжения размещались иначе, как было удобно бойцу. Ножевидный штык для СВТ висел всегда слева.

В полную походную выкладку включались ранец или вещмешок. Коробчатые, с крышкой, схожие с немецкими, или мягкие, с внешними карманами с клапанами, типа рюкзаков, ранцы встречались в войсках реже, чем простые вещмешки-«сидоры» с шнуровой затяжкой горловины, перехваченной петлей плечевой лямки. А ранцы вешались за спиной на целой системе оплечий, с крючками и пряжками. На ранцах были ремешки, пряжки и шлевки для пристегивания шинельной скатки, стального шлема и универсального котелка с крышкой.

Но шинель зимой носилась в рукава, шлем — на голове, котелок — в вещмешке. В мешке укладывали также запас продовольствия, сухари в чистом мешочке, смену белья и запасные портянки, мелкие предметы обихода и туалета — «шильце да мыльце» — и кружку. Ложка хранилась по традиции за голенищем. В мешок клали также плащ-палатку и запас патронов. Запасные диски к ручному пулемету переносили в специальной сумке или контейнере, но часто — и в заплечном мешке. Выкладка получалась увесистая, но лишь на походе — в бою вес поклажи уменьшался.

Бойцы в других родах войск носили несколько иную экипировку. Например, боевое снаряжение телефониста состояло из двух телефонных аппаратов и инструмента; к этому добавлялись ранец, лопата, две гранаты, винтовка с тридцатью патронами, непременный противогаз, фляга. С такой поклажей надо было двигаться на морозе по глубокому снегу.

В боях начального периода войны снаряжение разведчиков не отличалось от выкладки остальной пехоты. Таскали вещмешок с двумя парами запасного белья, котелком, кружкой… А гранат было — одна-две. С вещмешками многие разведчики вскоре расстались, а число гранат возросло до пяти и более. Обычный боекомплект в 50–60 патронов увеличили до 120–150, вооружились наганами, в обязательном порядке ножами — трофейными финками.

Обычный паек— хлеб, замерзающий на морозе, колбаса, консервы — разведчики старались заменять галетами, шоколадом и ржаными сухарями. Брали трехсуточную норму — в разведке бывает всякое, а во вражеском расположении на трофейные харчи особенно рассчитывать не приходилось. Хорошо, что финские патроны подходили к советским винтовкам.

Лыжники-разведчики не носили лишнего обмундирования и снаряжения. Ватную одежду надевали поверх белья, лишние портянки наматывали под валенками, поверх перчаток натягивали меховые рукавицы. Трехсуточный сухой паек и концентраты, часть патронов находились в вещевых мешках, полсотни патронов рассовывали по карманам. Индивидуальный пакет брали один: второе ранение на морозе могло быть и последним. Часть боекомплекта и тяжелое оружие перевозили на лыжной установке. Лыжи, чтобы не демаскировали, красили белым.

Разведчик был одновременно и сапером. Ножницы для резки проволоки и взрывчатка на вооружении разведчиков были, а вот миноискатели появились только во второй половине кампании. До того мины приходилось искать наощупь, полагаясь лишь на чутье и внимание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: