Дмитрий Урушев - Русское старообрядчество

- Название:Русское старообрядчество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-86250-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Урушев - Русское старообрядчество краткое содержание

Эта книга посвящена самым ярким эпизодам и основным вехам истории старообрядчества. Рассказ об этом исконно русском духовном движении начинается со времен появления христианства на Руси и доходит до наших дней. Читатель знакомится с живыми портретами выдающихся исторических деятелей (протопоп Аввакум, боярыня Морозова и др.), с яркими рассказами о достопамятных событиях. Книга написана легко, но не легковесно. За простым повествованием скрывается большая работа историка в архивах и библиотеках. Такая книга будет интересна самой широкой читательской аудитории, прежде всего — детям, молодежи и людям, впервые услышавшим о старообрядчестве. Книга может быть использована в качестве учебного пособия при преподавании предмета «Основы православной культуры».

Русское старообрядчество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Государь был заточен в одном из дворцов, где скончался при невыясненных обстоятельствах. То ли умер от пьянства, то ли был убит приспешниками жены.

В царствование Екатерины II под именем «законного государя Петра Федоровича» выступали многие самозванцы. Самым известным был Емельян Пугачев — неграмотный, но смелый и находчивый казак.

Восстанию Пугачева посвящена повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», известная каждому школьнику.

Эта повесть — одно из лучших произведений русской литературы. Нам же она любопытна как сочинение, отчасти касающееся истории старообрядчества. Ведь в восстании Пугачева принимали участие и староверы — казаки с Дона и Яика [80] Яик (с 1775 года Урал) — река на Южном Урале, впадающая в Каспийское море.

.

Емельян Пугачев родился в 1742 году на Дону, в семье казака. Распространено мнение, что Емельян был старообрядцем. Но это неверно. На допросе он рассказывал:

— До семнадцатилетнего возраста жил я при отце своем. Однако ж не раскольник, как прочие донские и яицкие казаки, а православного греческого исповедания. И слагаю крестное знамение тремя перстами.

Но Пугачеву доводилось много общаться со староверами. Он жил в старообрядческих слободах Стародубья и Ветки. Поэтому при случае выдавал себя за старовера.

Осенью 1772 года Емельян поселился на Иргизе, в старообрядческом скиту Введения Богородицы у настоятеля Филарета (Семенова). От него Пугачев узнал о недавнем мятеже яицких казаков.

Восстание началось в январе 1772 года из-за посягательств царских чиновников на старинные казачьи вольности. В июне мятеж был подавлен. Многих повстанцев казнили. Многих клеймили и отправляли на каторгу. Некоторым вырывали языки.

Казаки озлобились. Они задумали отомстить правительству. Говорили, что лучше последовать примеру некрасовцев — уйти на Кубань, чем оставаться в России. Почва для нового мятежа была готова.

Тут-то и появился Пугачев, назвавшийся царем Петром Федоровичем. Немногие яицкие казаки поверили самозванцу, но многие пошли за ним.

Восстание началось в сентябре 1773 года. К казакам примкнули помещичьи крепостные крестьяне и рабочие уральских заводов.

Всем, кто признал его царем, Пугачев обещал различные свободы. В том числе свободу креститься двумя перстами, молиться по старым книгам и носить бороды.

Посланцы лже-Петра разъезжали по деревням и читали его грамоты:

«Жалуем сим именным указом с отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короны. И награждаем древним крестом и молитвой, головами и бородами, вольностью и свободой и вечно казаками».

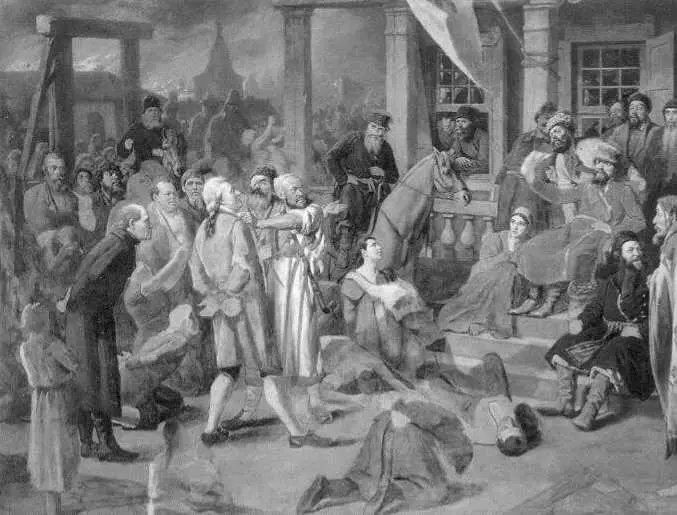

Суд Пугачева. Картина В. Перова. Государственный исторический музей.

Эти грамоты производили на народ сильное впечатление. Простолюдины тысячами присоединялись к войску самозванца. Его поддержали не только русские, но и представители других народов Поволжья и Урала — калмыки, башкиры, татары, чуваши, мордва и черемисы.

Берега Яика, Волги и Камы [81] Кама — левый и самый крупный приток реки Волги.

охватил кровавый мятеж.

Иногда, захватив какое-нибудь селение или крепость, восставшие требовали от местного духовенства, чтобы оно впредь отправляло богослужение по дониконовским книгам. Испуганное духовенство повиновалось этому требованию.

Правда, из-за невежества Пугачева не обходилось без нелепых происшествий.

Когда мятежники вступили в одну из казачьих станиц, священник встретил их с крестом. Пугачев приложился к кресту и вошел в станичную церковь. Царские врата были растворены. Самозванец вошел в алтарь, сел на престол и сказал:

— Давно я не сидел на престоле!

Безграмотный Пугачев перепутал церковный престол с царским…

Екатерина II направила войска против самозванца. Повстанцы не смогли противостоять царской армии, хорошо вооруженной и строго упорядоченной. Потерпев поражение, зачинщики мятежа решили пленить Пугачева и выдать властям в обмен на помилование.

Самозванец был схвачен сподвижниками 8 сентября 1774 года. Через неделю в Яицком городке, главной казачьей крепости, связанный Пугачев был передан в руки офицеров.

В клетке лже-Петра доставили в Москву. Начались допросы, следствие и суд. Самозванец был приговорен к смертной казни.

Вместе с Пугачевым были схвачены и осуждены на казнь некоторые его товарищи. Среди них — яицкие казаки-староверы Афанасий Перфильев и Максим Шигаев.

Накануне казни в темницу пришел священник-никонианин. Ему было поручено принять исповедь у узников. Самозванец покаялся. А Перфильев и Шигаев отказались от исповеди.

На следующее утро, в самый день казни — 10 января 1775 года — священник снова пришел в тюрьму и причастил Пугачева по новому обряду. Перфильев и Шигаев отказались от причастия.

После этого приговоренных доставили на Болотную площадь к плахе и виселицам. Пугачеву и Перфильеву отрубили головы. Прочих повесили.

Так кончился мятеж. По указу Екатерины II, чтобы навсегда уничтожить память о восстании, река Яик была переименована в Урал. А Яицкий городок — в город Уральск [82] Уральск — ныне город в Казахстане.

.

Глава 40. Поиски архиерея

Мы знаем, Бог не есть Бог мертвых, но живых [83] Евангелие от Матфея 22:32.

. У Бога все живы. Поэтому Святую Церковь образуют не только ныне здравствующие христиане, но и почившие праведники. В XVIII веке это позволяло староверам утешаться мыслью, что, хотя у них нет живого епископа, но с ними незримо пребывают все почившие святители: от древних апостолов — первых епископов — до убиенного Павла Коломенского.

Однако постоянная нехватка иереев и неизбывный страх лишиться их вынуждали староверов искать здравствующего православного епископа — надежный и постоянный источник священства. Ведь правильное церковное устройство возможно только с архиереем — первосвященником, архипастырем, епископом, преемником апостолов.

Поиски архиерея начались в XVIII столетии. В них принимали участие не только поповцы, но и беспоповцы. Из Выговской пустыни Андрей Денисов отправил на поиски сначала некоего Леонтия Федосеева, а затем ученого старца Михаила Вышатина. Но эти искания не увенчались успехом.

Отправляясь на поиски епископа, староверы ставили перед собой две задачи.

Во-первых, они хотели найти благочестивого святителя и убедить его присоединиться к Русской Церкви.

Весь XVIII век старообрядцы искали такого архиерея. Искали в России и на землях, принадлежавших Турции, — в Молдавии, Румынии, Болгарии, Сербии, Греции и Палестине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: