Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке

- Название:Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-02-038057-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке краткое содержание

Том посвящен ключевым проблемам «долгого XIX века» (от Великой французской революции до Первой мировой войны), осмысленным с позиций новейших достижений исторической науки, — промышленной революции, урбанизации, а также научно-техническому прогрессу и экономическому росту, становлению современных политических институтов гражданства, конституционализма и парламентаризма, идеологиям либерализма, консерватизма, социализма, национализма, колониальному переделу мира и невиданному в истории господству Европы. Издание включает в себя вводный теоретический раздел, обобщающий историю столетия во всем мире и делающий акцент на возросшую интенсивность макропроцессов в рассматриваемый период, а также главы, в которых описана история отдельных стран — империй и национальных государств.

Для историков и широкого круга читателей.

Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На другом полюсе политического спектра находилась вторая влиятельная партия Австрии — социал-демократическая. Организованное рабочее социалистическое движение возникло здесь в начале либеральной эры, когда появились рабочие просветительные общества. Процесс создания рабочих организаций шел довольно быстро. Наряду с количественным ростом рабочего движения внутри него происходили сложные процессы дифференциации, сопровождавшиеся серьезным кризисом. Поиски компромисса между радикальным и умеренным крылом завершились объединением партии на съезде в Хайнфельде 30 декабря 1888 г. — 1 января 1889 г. Лидером социал-демократической партии стал В. Адлер. Достичь этого объединения партии Адлеру и его сторонникам удалось путем компромисса между ортодоксально-марксистской теорией и умеренной, ориентированной на специфически австрийские условия практикой.

Серьезнейшую проблему для австрийской социал-демократии представлял национальный вопрос. Избежать раскола в «малом Интернационале» рабочих движений многонационального государства путем примирения национальных противоречий и введения федерализации, за что ратовал Адлер, не удалось. Вторая по численности и влиянию на рабочее движение в стране чешская социал-демократия приняла в декабре 1893 г. решение о создании собственной партии. На VI съезде Социал-демократической рабочей партии Цислейтании в 1897 г. в устав было включено положение о том, что она является союзом отдельных национальных партий. С этого времени собственно австрийская партия стала называться Немецкой социал-демократической рабочей партией, она осталась объединением немецких рабочих Цислейтании.

Социал-демократы впервые вошли в рейхсрат в результате выборов 1897 г. благодаря проведенной новым правительством К. Бадени избирательной реформе. Согласно ей была создана пятая «всеобщая курия», куда вошли все мужчины старше 24 лет, при сохранении ценза оседлости. К выборам было допущено больше 5 млн избирателей. Демократизация избирательного права привела к тому, что новый парламент стал очень пестрым по составу, что серьезно осложнило деятельность правительства. Немцы утратили свои доминирующие позиции. Если в 1873 г. они составляли почти две трети депутатов, то теперь получили лишь 47 % мандатов. Большинство мест от Чехии завоевали более радикальные, чем старочехи, младочехи. Эти выборы показали, что не только буржуазные элиты, но и широкие массы населения земель настроены националистически.

Вскоре, во время кризиса, вызванного правительственными распоряжениями 1897 г. о языках для Чехии и Моравии, это проявилось со всей очевидностью. Правительство ввело двуязычие в судебных и административных учреждениях чешских земель. Все чиновники должны были знать немецкий и чешский языки. Эти распоряжения вызвали взрыв недовольства немцев. Начались массовые волнения, которые доходили до кровавых столкновений. Немецкие депутаты своей обструкцией парализовали деятельность рейхсрата. В результате бескомпромиссной позиции обеих сторон правительство было отправлено императором в отставку, а рейхсрат распущен.

Внутриполитический кризис, вызванный обострением немецко-чешского противостояния, продолжался, сменяющие друг друга кабинеты не могли стабилизировать ситуацию. Отмена в октябре 1899 г. распоряжений о языке привела к тому, что обструкцию в парламенте устроили теперь уже чешские депутаты. Вопрос о языках и административных преобразованиях стал для противоборствующих сторон вопросом престижа.

На рубеже веков процесс индустриализации в Австро-Венгрии ускорился. Годы с 1896 по 1914 считаются самыми успешными в развитии экономики страны. Промышленность обеих стран характеризовалась высоким уровнем концентрации производства и капиталов, особенно в новейших отраслях, таких как электротехника, энергетика, химия и др. Резко возросла роль финансового капитала. Несколько крупнейших венских, пражских и будапештских банков контролировали всю экономику империи.

В предвоенные годы экономическое развитие было стабильным, среднегодовые показатели прироста производства составляли 3,8 % для Австрии и 4 % для Венгрии. В то же время доля аграрного сектора еще была велика, в нем были заняты 53 % населения Австрии и 62,5 % населения Венгрии.

Что касается развития культуры и уровня образованности населения, то надо отметить, что в чешских и австро-немецких землях безграмотность практически была ликвидирована к концу XIX в. В Венгрии накануне войны 70 % населения было грамотным. Рубеж веков в Австро-Венгрии характеризовался невиданным доселе расцветом культуры и науки. Империя на закате своего существования дала миру плеяду выдающихся деятелей науки и искусства, таких как представители австрийской школы политэкономии К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. фон Хайек, философы Б. Больцано, Э. Гуссерль, Л. Витгенштейн, социолог К. Мангейм, основоположник психоанализа З. Фрейд, композиторы Г. Малер, А. Брукнер, А. Шёнберг, художники Г. Климт, Э. Шиле, О. Кокошка, писатели Г. фон Гофмансталь, С. Цвейг, Р. Музиль и многие другие.

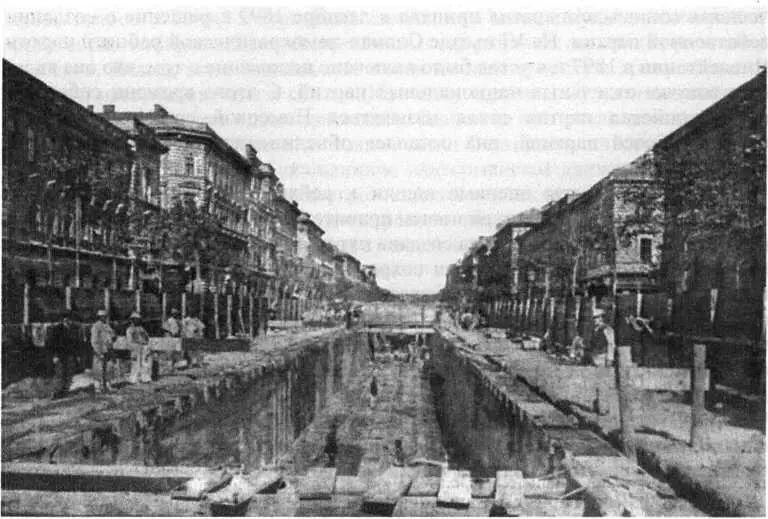

Строительство метро в Будапеште. 1896 г.

Однако успешное индустриально-техническое и культурное развитие не сопровождалось ростом политической консолидации разнородных составных элементов империи. И в XX в. самой сложной проблемой двуединого государства оставалось урегулирование национального вопроса. Он усугублялся активными процессами урбанизации, миграцией сельского населения в индустриальные центры страны. Все земли монархии были смешанными в этническом отношении, провести границы между компактно проживающими этносами часто было невозможно.

В 1905–1906 гг. национальные противоречия несколько оттеснила на второй план борьба за всеобщее избирательное право, развернувшаяся с новой силой под влиянием русской революции. Наконец, в 1907 г. куриальная система была отменена. Выборы состоялись на основе всеобщего (для мужчин), равного, прямого и тайного голосования. Они принесли массовым партиям ожидаемый успех. Христианско-социальная партия получила в парламенте 96 мандатов, социал-демократы — 87, Немецкий национальный союз — 90 мандатов. Те социальные слои, которые до сих пор играли руководящую роль в государстве и занимали высшие правительственные посты — консервативная аристократия и либеральная крупная буржуазия, — проиграли эти выборы.

В рейхсрате австро-немецкие депутаты находились в меньшинстве (43 % мандатов), большинство мест принадлежало славянам. Такое соотношение сил заставляло правящие круги Австрии искать компромиссы, лавировать, чтобы сбить остроту межнациональных конфликтов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: