Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке

- Название:Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-02-038057-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке краткое содержание

Том посвящен ключевым проблемам «долгого XIX века» (от Великой французской революции до Первой мировой войны), осмысленным с позиций новейших достижений исторической науки, — промышленной революции, урбанизации, а также научно-техническому прогрессу и экономическому росту, становлению современных политических институтов гражданства, конституционализма и парламентаризма, идеологиям либерализма, консерватизма, социализма, национализма, колониальному переделу мира и невиданному в истории господству Европы. Издание включает в себя вводный теоретический раздел, обобщающий историю столетия во всем мире и делающий акцент на возросшую интенсивность макропроцессов в рассматриваемый период, а также главы, в которых описана история отдельных стран — империй и национальных государств.

Для историков и широкого круга читателей.

Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Япония, попавшая в начале XIX в. в поле зрения европейских стран и США, имела для них стратегическую привлекательность, особенно в условиях активного освоения Россией своих дальневосточных территорий. Еще в 1792 г. в Японию была послана русская экспедиция А. Лаксмана с целью добиться разрешения открыть один из японских портов для торговли с Россией. Экспедиции удалось получить лицензию на торговлю в г. Нагасаки, что было несомненным успехом российской дипломатии. Однако Россия воспользовалась ею лишь в 1803 г., когда в Японию было направлено неудавшееся посольство во главе с уполномоченным Российско-американской торговой компании камергером Н.П. Резановым.

В 50-е годы XIX в. на фоне трудностей, переживаемых сёгунатом, борьба за «открытие» Японии приняла жесткий характер. Международное соперничество шло главным образом между США и Россией, и в нем США постоянно опережали Россию. В середине февраля 1854 г. эскадра коммодора Мэттью Перри прибыла в Японию и остановилась в местечке Канагава, всего в 8 милях от Эдо. Под угрозой применения военной силы японцы были вынуждены в марте 1854 г. подписать японо-американский договор о мире и дружбе (так называемый Канагавский договор).

Этот договор был первым и базовым в серии неравноправных Ансэйских (годы Ансэй — 1854–1859) договоров. Подписанный в 1855 г. японо-русский договор (Симодский трактат) устанавливал дипломатические отношения между двумя странами; обеспечивал подданным одной стороны защиту и покровительство на территории другой; частично урегулировал проблему территориального размежевания (на Курильских островах граница прошла между островами Уруп и Итуруп, но Сахалин оставался неразделенным).

Заключенные договоры не содержали конкретных статей, касавшихся торговых отношений, и потому японцы продолжали препятствовать налаживанию торговли с иностранцами. США настаивали на заключении именно торгового договора и действовали жесткими силовыми методами. Заключение такого договора состоялось в июле 1858 г. Главным в нем были статьи, касающиеся экономики, которые значительно ущемляли интересы Японии.

Обсуждение и подписание японо-американского договора проходило в сложной внутриполитической обстановке. Антисёгунский блок и окружение императора выступали против заключения любых соглашений с иностранцами. Усмирить оппозицию и заключить договор сумел регент при малолетнем сёгуне Ии Наосукэ. Одержав победу, Ии расправился со своими противниками, но в 1860 г. был убит одним из самураев княжества Мито.

Этот договор стал основным документом, определившим двусторонние отношения Японии и США на последующие 40 лет. Аналогичные соглашения были подписаны с Голландией, Россией, Англией, Францией, Португалией. Таким образом, Япония вышла из состояния изоляции, но не как полноценный партнер, а как зависимая, опутанная неравноправными соглашениями страна.

Последние годы существования сёгуната Токугава в японской исторической литературе получили название бакумацу (буквально «конец правления бакуфу»). Хронологические рамки этого периода определяют по-разному, но чаще всего его начало связывают с «открытием» Японии, после которого процесс разрушения политической и экономической системы сёгуната приобрел лавинообразный характер. Окончание периода бакумацу датируется с абсолютной точностью — в конце 1867 г. сёгунат прекратил свое существование.

Открытие Японии способствовало, с одной стороны, ее активному вовлечению в мировые торгово-экономические связи, а с другой — усугубляло кризис традиционной экономики. После прекращения политики самоизоляции, когда в полной мере выявилась отсталость Японии во всех сферах жизни, вопрос об отношении к Западу встал достаточно остро. Именно в это время появилась концепция открытия страны и развития свободной торговли с иностранными государствами ( кайкоку ). Ее сторонники опасались, что Япония в любой момент может разделить судьбу Индии или Китая, поражение которого в опиумных войнах 1840-х годов произвело особенно сильное впечатление. Авторитет Китая рушился, и появлялась новая сила — западные державы.

Антисёгунская оппозиция состояла из двух слоев: склонной к политическим компромиссам самурайской верхушки и радикально настроенных рядовых участников. На политической арене на одной стороне выступало правительство, у которого не было сильных лидеров, а на другой — антисёгунская коалиция.

Постепенно требование «почитания императора» прочно соединилось с призывом к «изгнанию варваров», образовав сочетание сонно дзёи — ставшее главным девизом оппозиции. Сёгун подвергался атакам со всех сторон. На него оказывали давление как приверженцы сонно дзёи, так и западные державы, требовавшие шире открыть страну. Кроме того, ему приходилось иметь дело с императорским двором и периодически направлять войска против мятежных юго-западных княжеств, отношения с которыми особенно обострились в 1865–1866 гг. Положение осложнялось восстаниями крестьян и городской бедноты.

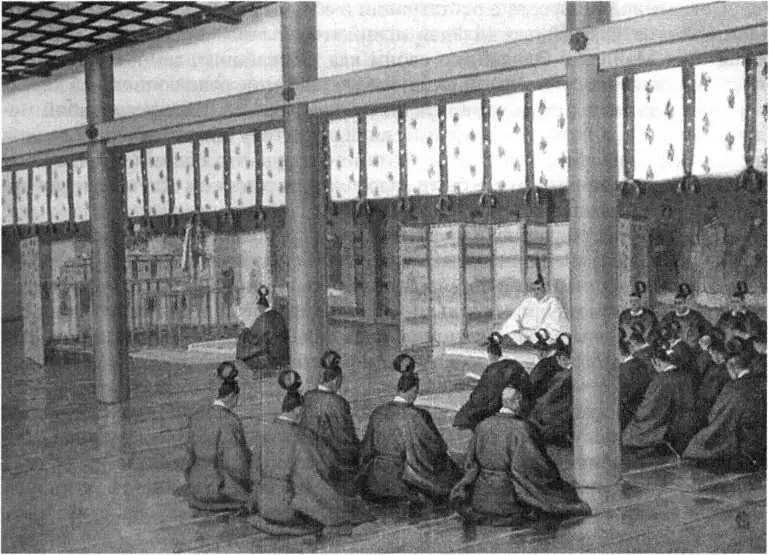

Смерть в конце 1866 г. императора Комэй, сторонника совместного правления двора и сёгуна и ярого противника контактов с иностранцами, и вступление на престол 15-летнего Муцухито (годы правления которого получили название Мэйдзи — «просвещенное правление») побудили оппозицию к решительным действиям. В первой половине ноября 1867 г. представители трех княжеств — Сацума, Тёсю и Аки — договорились о восстановлении императорской власти вооруженным путем, выработали конкретный план действий и обратились к императору с просьбой издать указ о свержении бакуфу. 9 ноября 1867 г. сёгун Токугава Ёсинобу отказался от власти, объяснив причины своего решения тем, что управлять государством должна единая центральная власть. В такой обстановке 3 января 1868 г. в Киото был созван императорский совет. Его важнейшим итогом стал манифест о реставрации императорской власти — один из основополагающих документов новой эпохи, обнародованный от имени императора и известный как «Клятва из пяти статей». Эта программа действий на будущее была рассчитана на общественную поддержку. Политический вес молодого императора чрезвычайно возрос, хотя фактически он делил власть со своим окружением, состоявшим из представителей пяти основных княжеств. Несмотря на добровольное отречение сёгуна от власти, сторонники свержения сёгуната нанесли дому Токугава сокрушительный удар. В мае 1869 г. гражданская война завершилась.

Пятистатейная клятва императора Муцухито. Начало XX в. Автор неизвестен

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: