Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке

- Название:Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-02-038057-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке краткое содержание

Том посвящен ключевым проблемам «долгого XIX века» (от Великой французской революции до Первой мировой войны), осмысленным с позиций новейших достижений исторической науки, — промышленной революции, урбанизации, а также научно-техническому прогрессу и экономическому росту, становлению современных политических институтов гражданства, конституционализма и парламентаризма, идеологиям либерализма, консерватизма, социализма, национализма, колониальному переделу мира и невиданному в истории господству Европы. Издание включает в себя вводный теоретический раздел, обобщающий историю столетия во всем мире и делающий акцент на возросшую интенсивность макропроцессов в рассматриваемый период, а также главы, в которых описана история отдельных стран — империй и национальных государств.

Для историков и широкого круга читателей.

Всемирная история: в 6 томах. Том 5: Мир в XIX веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Философия Ницше трагична. В ней слышится разочарование мыслителя конца XIX в. в истории и прогрессе, в религии и морали, в науке и искусстве, в европейской философии. Крушение абсолютных ценностей, исчезновение онтологических начал мироздания, утрата порядка и смысла, торжество случая и хаоса — такой видится Ницше картина мира. Последняя надежда в таком мире на человека / Сверхчеловека.

XIX век языком музыкиИз всех языков культуры язык музыки наиболее сложен для интерпретации, и в этом смысле он может быть сопоставлен с языком философии. Музыкальные образы очень абстрактны и непереводимы непосредственно ни в словесную, ни в визуальную форму. Музыкальный язык в гораздо меньшей степени, чем литература и изобразительное искусство, может быть детерминирован социально-историческими или политическими обстоятельствами, однако опосредованно музыка отражает и выражает ход истории. Это связано, прежде всего, с передачей эмоциональных переживаний, общественного напряжения или спада, индивидуального психологического состояния. Зато передача национального колорита в музыке не только возможна, но и широко распространена. Особенно плодотворно развивалась в этом направлении музыка XIX в., открывшая для себя музыкальный фольклор разных народов и начавшая его использовать мелодически и композиционно. Национальные интонации усваивались профессиональными композиторами либо прямо, через фольклорные цитаты, либо косвенно — через фольклорные аллюзии.

XIX век был ознаменован серьезными сдвигами во взаимоотношениях музыкантов с аудиторией. В предшествующее время создатели музыки выполняли заказы своих покровителей из аристократических или придворных кругов, а также для церкви. Даже великие представители венской классики — И. Гайдн и В.А. Моцарт, во многом подготовившие музыкальную культуру XIX в., работали на заказ.

Коренным образом это положение изменилось в условиях Французской революции. Музыка выплеснулась на улицы и площади, стала неотъемлемой частью всех общественных мероприятий — массовых празднеств и траурных ритуалов, выражая революционный энтузиазм масс или, напротив, его стимулируя. В это время были особенно востребованы гимны и триумфальные песнопения, марши — воинственные и траурные, песни и их обработки.

Революционизировалась и французская опера, обновившая свой репертуар и начавшая принимать массового зрителя. Важную роль в изменении французской оперы сыграл Андрэ Э.М. Гретри(1742–1813), написавший около 60 опер, в том числе в период 1790–1794 гг. ряд опер на революционные сюжеты («Вильгельм Телль», «Петр Великий», «Тиран Дионисий», «Праздник разума», «Жозеф Бара» и др.), пользовавшиеся у современников большим успехом. Близкий друг Вольтера и энциклопедистов, Гретри обладал широким кругозором и разделял прогрессивные идеи своего времени. Он выступал за модернизацию музыкально-драматического театра, предрекая конец оперы концертного типа, характерной для XVIII в., и направляя ее на путь драматургически развитого действия (получившего дальнейшее развитие у Бетховена, Гуно, Верди, Вагнера и русских композиторов). Гретри первым сознательно начал применять принцип лейтмотива (мелодии, сопровождающей какое-либо действующее лицо), во многом предвосхитив оперную реформу Р. Вагнера.

Большие заслуги в создании музыки революции принадлежат Ф.Ж. Госсеку, Б. Саррету, Ш. Кателю, Э.Н. Мегюлю, автору «Марсельезы» К.Ж. Руже де Лилю и др. Они искали и находили новые жанры, новый мелодический стиль, инструментальные эффекты, наиболее подходящие к массовым музыкально-драматическим действам, активно развивали хоровую культуру, символизировавшую коллективизм и революционную сплоченность. Ритмы и интонации массовых жанров, мелодическая экзальтация, передающая атмосферу революционного подъема, усиленная инструментовка, рассчитанная на звучание в открытых пространствах, при большом стечении народа (например, использование тромбонов и изобретение тубы) — все это оказалось уместным и в XIX в. Традиции музыки Французской революции оказали сильное влияние на творчество Л. ван Бетховена и романтиков — Г. Берлиоза, Р. Шумана, Ф. Листа, молодого Р. Вагнера, на французскую оперу первой половины XIX в. Музыка XIX в. стала ориентироваться на массовое исполнение и широкую слушательскую аудиторию, и эта сознательная установка изменила сам тип музыкального творчества и исполнительства.

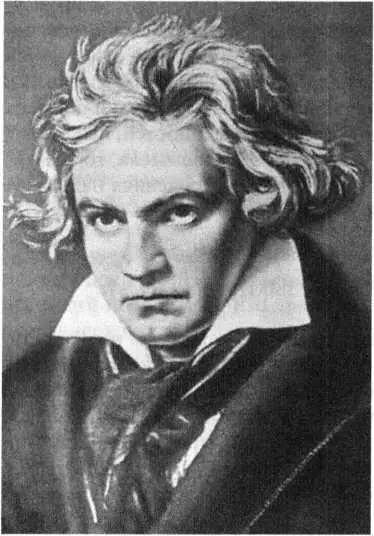

Творчество Людвига ван Бетховена(1770–1827) подвело итог эпохе венской классики, опираясь на достижения Гайдна и Моцарта; он усвоил уроки французской оперы (А.Э.М. Гретри, Э.Н. Мегюль, Л. Керубини), итальянской школы (А. Сальери, М. Клементи), северо-германской музыки (К.Ф.Э. Бах). Синтез разных музыкальных традиций в яркой творческой индивидуальности, сила воли, проявившаяся в трудных жизненных испытаниях (постепенная потеря композитором слуха), неукротимый гражданский темперамент борца — все это соединилось в личности гениального реформатора европейской музыки.

Несмотря на скромный состав своего симфонического оркестра и отсутствие экстраординарных эффектов, Бетховен выступил симфоническим новатором и в области ритмики, гармонии и контрапункта, и в сфере инструментовки. Его мелодии отличались яркостью, музыкальная форма его композиций — четкостью и структурной ясностью.

Й.-К. Штилер. Людвиг ван Бетховен в период работы над Торжественной мессой. 1820 г. Бетховен-хаус, Бонн

В отличие от своих учителей и предшественников (В.А. Моцарт написал 41 симфонию, а И. Гайдн — 118) Бетховен работал медленно, по нескольку лет обдумывая начатое произведение, и стал автором лишь 9 симфоний. На поклонников и последователей Бетховена это произвело такое потрясающее впечатление, что цифра 9 стала казаться роковой для каждого последующего симфониста (авторами девяти симфоний умерли Ф. Шуберт, А. Дворжак, А. Брукнер, Г. Малер; Малер до такой степени боялся номера 9, что первоначально задуманную как Девятую симфонию «Песнь о Земле» оставил без номера). Однако результатом такой вдумчивой, подчас кропотливой работы над каждым симфоническим произведением стало то, что многие произведения Бетховена, благодаря емкости и значительности идейного содержания, стали явлением не только национального, но и европейского, и мирового масштаба.

Многие произведения Бетховена воспринимались современниками как отклик на совершающиеся исторические события. Третья симфония Бетховена, получившая название «Героическая», была первоначально посвящена Наполеону, который представлялся Бетховену символом идей Французской революции — свободы, равенства, справедливости. Однако, когда Бетховен узнал о коронации Наполеона в качестве императора Франции, он гневно вырвал из партитуры страницу с посвящением, и симфония осталась посвященной безымянному борцу за свободу и независимость. Идеи героической борьбы продолжила не менее знаменитая Пятая симфония, с ее впечатляющим мотивом неумолимой судьбы, которая все время стучится в жизнь героя, но не может его сломить. Главный принцип большинства симфоний Бетховена — оптимистическая формула: «от мрака к свету», которой он оставался верен во все периоды своего творчества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: