Коллектив авторов - Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1

- Название:Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентВладосdeb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:5-691-01238-9, 5-691-01237-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1 краткое содержание

Авторы учебника в свете новейших достижений исторической науки рассматривают важнейшие события и проблемы истории стран Азии и Африки в Новое время, предлагают оригинальную хронологию Нового времени, анализируют основные тенденции общественного развития стран Азии и Африки в указанный период.

Настоящий учебник издается в трех частях. В первой части представлена история стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в XVI–XIX вв.

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Динамика совокупной производительности была далеко не одинаковой в разных группах колониальных и зависимых стран. В конце XIX в. в некоторых переселенческих колониях с существенным «вкраплением» современного сектора(Тунис и Марокко, Тайвань и Корея) динамика совокупной производительности была сравнительно высокой– соответственно 0,8–1,2, 0,6–1,0 и 1,3–1,5 % в год. Приведенные данные более или менее соответствовали аналогичным показателям по ныне развитым капиталистическим государствам на этапе их «промышленного рывка». Следует отметить, что среди названных государств немало будущих новых индустриальных стран.

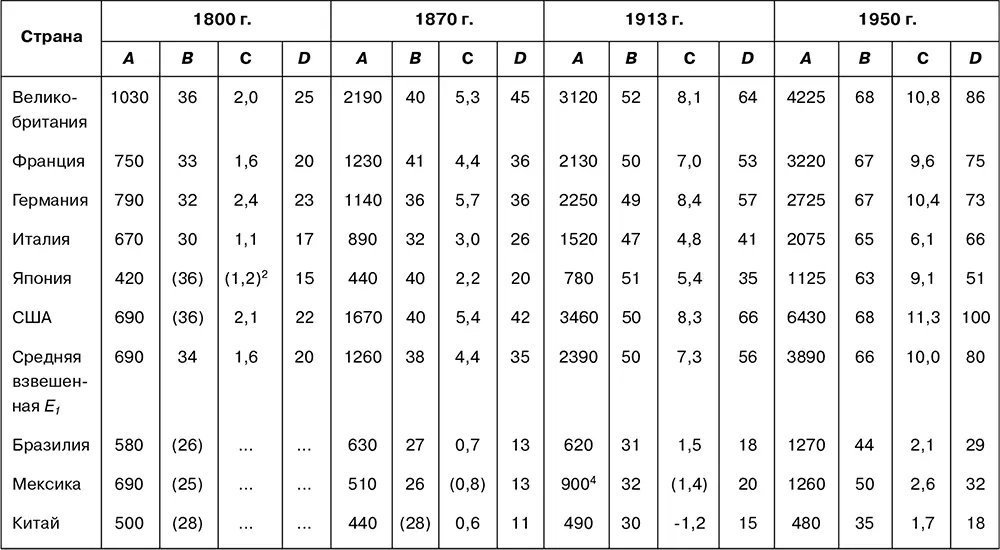

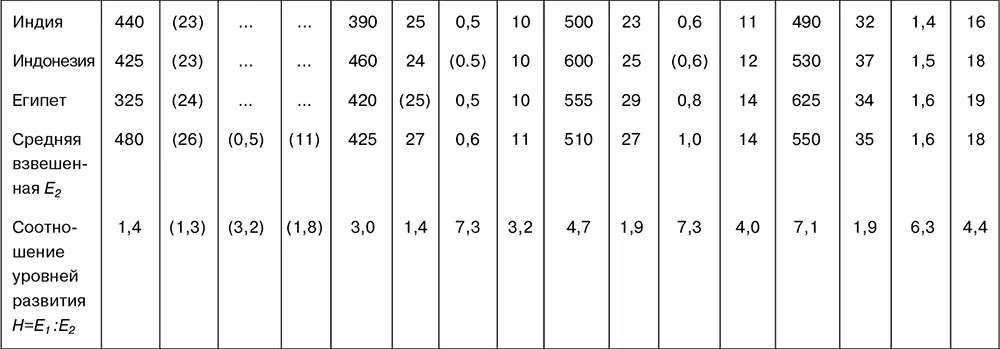

Таблица 5

Динамика индекса развития [4]

2В скобках – оценки. Все данные округлены.

3Средние по группам стран показатели взвешены по численности населения.

41910 г.

Вместе с тем большинство колоний и полуколоний, в которых преобладали традиционные и полутрадиционные хозяйства (уклады), например Индия и Китай, развивались менее динамично, темпы увеличения эффективности производства в них в среднем едва ли превышали в этот период 0,2–0,4 % в год. В ряде стран, таких как Алжир, расширение европейского сектора экономики вызвало существенные масштабы разорения и ограбления традиционных хозяйств, воспроизводство в которых временами происходило на суженной основе, что, в конечном счете, обусловило огромный размах национально-освободительного движения.

Таким образом, экономический рост колониальных и зависимых стран был в целом крайне нестабильным, диспропорциональным; несмотря на интенсивную эксплуатацию их природных и трудовых ресурсов, он имел (за редким исключением) преимущественно экстенсивный характер, поскольку модернизация, ограниченная по своим масштабам, не привела к сколько-нибудь значительному, качественному переустройству обширных пластов традиционных обществ.

Покорение и освоение европейскими колонизаторами многих стран Востока и Юга нанесло в целом ощутимый удар по их архаичным социально-экономическим системам, сопровождалось немалыми жертвами и потерями для коренного населения. Вместе с тем межцивилизационное взаимодействие, обусловившее становление мирового рынка, придало, в конечном счете, определенный (хотя далеко не равный) импульс развитию всех участников этого «контакта».

После периода упадка и стагнации, продолжавшегося в целом до последней трети (четверти) XIX в., в колониальных и полуколониальных странах обозначилось увеличение темпов роста населения и ВВП. В 1870–1950 гг. в раде крупных и средних стран Востока и Юга (которые рассматривались в данной работе) экономический потенциал вырос в 2,1–2,3 раза, т. е. лишь не намного меньше, чем за первые восемь столетий второго тысячелетия (примерно в 2,4–2,8 раза). Произошло также некоторое повышение подушевого дохода, правда, еще в слабой мере затронувшее основную массу коренного населения и к тому же в ряде афро-азиатских государств прерванное в годы депрессии и Второй мировой войны.

Индекс развития периферийных стран ( табл. 5 ), стагнировавший в 1800–1870 гг. (или, быть может, даже сокращавшийся, если принять во внимание долговременные тенденции прошлых веков), впервые стал понемногу повышаться, главным образом за счет некоторого улучшения социально-культурных показателей. В 1870–1950 гг. (для сравнительного анализа приведены цифры первой половины ХХ в.) отмеченный индекс в среднем по шести крупным и средним странам будущего третьего мира увеличился примерно на 2/3 (в Китае и Индии – на 60–65 %, в Индонезии и Египте – на 80–90 %). При этом разрыв между ведущими капиталистическими державами и периферийными странами возрос по подушевому ВВП с 3:1 в 1870 г. до 4,7:1 в 1913 г. и 7,1:1 в 1950 г., а по отмеченному выше индексу развития – соответственно с 3,2:1 до 4,0:1 и 4,4:1.

Нараставшее отставание колоний и полуколоний объективно усиливало конфликтность мирового развития, свидетельствовало о необходимости смены его парадигмы. Требовались иные, более глубокие реформы и действенные методы модернизации стран Востока и Юга, предполагавшие в качестве непременного условия превращение десятков афро-азиатских и латиноамериканских стран из объектов в субъекты мировой экономики и политики, способные самостоятельно разрабатывать и при всех возможных ошибках и неудачах реализовывать национальные стратегии ускоренного экономического роста.

§ 3. Социальная эволюция стран Востока

Восток и Запад к началу Нового времени

К XVI в. Восток и Запад подошли в состоянии перманентной конфронтации. Начавшееся еще в VIII–IX вв. противоборство ислама и христианства приняло характер военно-религиозной борьбы между двумя цивилизациями, особенно в регионе Средиземноморья. Крестовые походы XI–XIII вв., познакомив Европу с мусульманским Востоком, его культурными и прочими ценностями, парадоксальным образом усилили эту борьбу. Однако главной причиной этого явились не цивилизационные и иные различия. Решающую роль сыграло идеологическое соперничество двух мировых религий (что было естественно для органичной в Средние века религиозности сознания людей), в дальнейшем многократно усиленное и даже неоттесненное на второй план экономическим и политическим соперничеством.

Дополнительным фактором взаимной вражды было пиратство, опустошавшее побережья целых стран, подрывавшее мирную жизнь и коммерцию, разорявшее цветущие города, внедрявшее самые безжалостные формы заложничества и работорговли. Причем, вопреки утвердившемуся мнению среди европейцев, инициатива в этом принадлежала отнюдь не мусульманам. Арабы долгое время были слабы на море и, лишь научившись многому у норманнов и византийцев, развернули пиратство с XI в. Но почти тогда же этим делом занялись и Греция, и Венеция, и Каталония.

Социальная эволюция стран Востока в XVI–XIX вв. носила драматический, в некоторые периоды даже трагический, характер перехода от безусловного доминирования над Западом и к столь же несомненному отставанию от него. Об истоках, темпах и даже сущностной стороне этого отставания споры идут с незапамятных времен. Многие, особенно представители национальных историографий Востока, считают главной, а иногда чуть ли не единственной, причиной отставания Востока – колониальную экспансию западных держав с последующей жестокой эксплуатацией ими народов Востока и последствиями этой эксплуатации – разрушением производительных сил, обнищанием, социокультурной и экономико-технической деградацией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: