Сергей Платонов - Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник)

- Название:Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-095452-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Платонов - Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник) краткое содержание

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.

В данный том вошли избранные главы из «Учебной книги по русской истории» русского историка, профессора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева, «Курса русской истории» почетного академика Петербургской академии наук Василия Осиповича Ключевского и «Полного курса лекций по русской истории» классика русской исторической мысли Сергея Федоровича Платонова.

Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

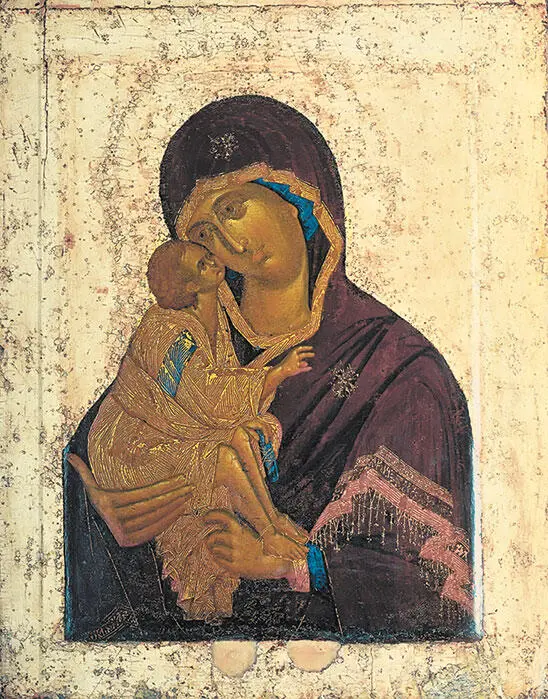

Донская икона Божией Матери. Около 1390 г.

Из XIV и XV веков до нас дошло много духовных завещаний и договорных грамот княжеских, из которых можем видеть, как постепенно, но очень медленно происходила перемена прежних, родовых отношений между князьями на новые, служебные: сюда относятся выражения, что младший должен держать старшего честно и грозно, обязан служить ему, а тот обязан кормить его по его службе; младшие, удельные князья не имели права непосредственно сноситься с ханом, знать Орду, как тогда выражались. В завещаниях князья обыкновенно дают большое значение женам своим: отказывают им богатые волости, приказывают сыновьям во всем слушаться матери, которой дается право в случае смерти одного сына разделять его удел между оставшимися в живых; поэтому князья-братья начинали договоры свои так: «По слову и благословению матери нашей». Такое значение матерей имело религиозное основание: «держи мать свою в чести и матерстве, как Бог сказал», говорят князья сыновьям в завещаниях; поэтому и духовенство во имя религии подтверждало эти приказания.

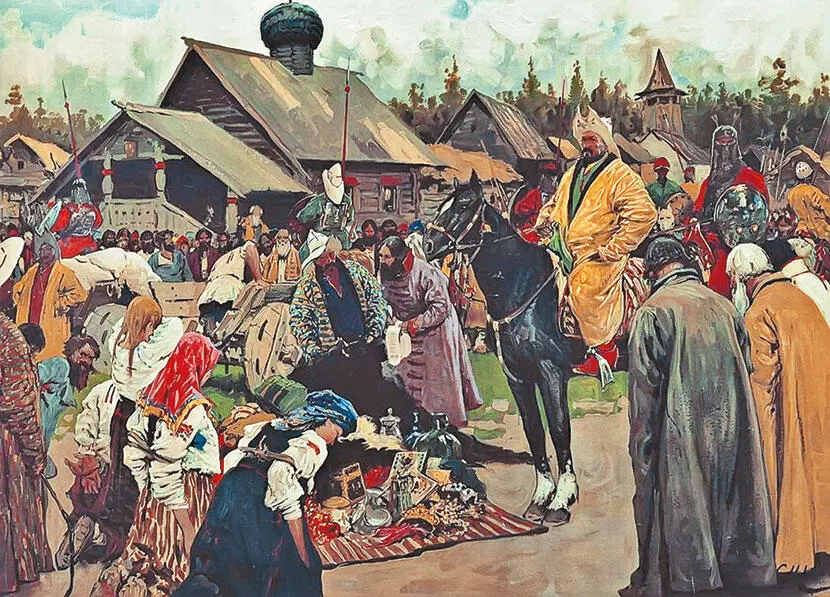

2. Татарское влияние. И теперь в новой, северной Руси вступление великого князя на престол сопровождалось обрядом посажения с тем, однако, различием, что теперь сажал на стол посол татарский, в чем ясно выражалась зависимость князя от хана. Как же велика была эта зависимость? При описании первых времен татарского ига говорится, что Батый поставил наместников (баскаков) своих по всем городам русским; в известии о перечислении для наложения поголовной дани говорится, что численники поставили десятников, сотников, тысячников, темников (десятитысячников).

Под 1266 годом летописец уже говорит, что притеснения татарские ослабели; потом не находим уже больше известий о баскаках на севере: после 1375 года не упоминается более о перечислении – знак, что ханы по разным причинам начали оказывать полную доверенность великим князьям и что последние взяли на себя доставку дани в Орду. Таким образом, чрез удаление баскаков, численников и сборщиков дани, к концу XIII века князья освобождались совершенно от татарского влияния на свои внутренние распоряжения, но и во время присутствия баскаков мы не имеем основания предполагать большого влияния их на внутреннее управление.

Как скоро исчезли татарские численники, то прекратилась и несправедливая подушная дань, разная для всех, следовательно, легкая для богатых, тяжелая для бедных; князья стали брать дань по силе, то есть по средствам плательщиков; дань бралась с сох (количество земли, обрабатываемое известными средствами, например с помощью трех лошадей) и с промыслов, которые приравнивались к сохе (например, невод считался за соху, кузница также); в случае нужды, при запросах из Орды, бралась дань и с членов дружины, смотря по их доходам. Кроме выхода, или дани, в Орду были еще другого рода издержки на татар, ордынские тягости и проторы, как тогда говорили. Таков был ям (от татарского слова «ям» – дорога) – обязанность доставлять подводы татарским чиновникам; содержание послов ханских и их многочисленной хищной свиты; наконец, поездки князей в Орду, где должно было дарить хана, жен его, вельмож и всех сколько-нибудь значительных людей; неудивительно, что у князей иногда недоставало на все это денег и они должны были входить в долги. Дань шла в казну княжескую тогда только, когда не было запросов из Орды, то есть когда можно было не удовлетворять этим запросам; постоянные же доходы княжеские состояли по-прежнему в пошлинах торговых, судных и доходах с земельной частной собственности.

С. В. Иванов. Баскаки. 1909 г.

3. Дружина. Князья на севере перестают переходить из одного княжества в другое, постоянно сидят в одном, которое усиливают на счет других; это обстоятельство дает возможность и членам дружины оставаться в одной области и приобретать здесь значение постоянных богатейших землевладельцев и наследственно пользоваться правительственными должностями. Вместе с усилением московского князя усиливаются московские бояре, им выгодно удержать эту силу навсегда за своим князем, и они действительно хлопочут об этом, подкрепляемые митрополитами: так, в малолетство Димитрия Донского они удержали за ним великое княжение Владимирское. Дружинники, бояре, дети боярские и слуги вольные по-прежнему удерживали право свободного перехода от одного князя к другому; дружинникам слабейших князей выгодно было переходить в дружину сильнейших, чем они еще более усиливали последних: так, мы видели, поступили бояре нижегородского князя, передавшиеся московскому; они не считали себя изменниками, потому что во всех договорах княжеских повторялось: «боярам и слугам нашим вольным воля». Как усилилось значение бояр московских, видно из того, что великие князья нижегородский, тверской искали родственных союзов с ними. Но это усиление не было опасно для великого князя: ни одна знатная фамилия долго не сохраняла своего могущества, ибо ко двору московскому беспрестанно приезжали новые знатные и богатые выходцы и теснили старых; чем сильнее становился московский князь, тем большее число людей находило выгодным вступать к нему в службу; притом же эти пришельцы, люди новые, окруженные новыми лицами, новыми явлениями, не имели, на что опереться, не могли действовать обдуманно и дружно.

Скоро начали стекаться отовсюду в Москву князья, лишенные своих владений, и Рюриковичи русские, и Гедиминовичи литовские, и оттесняли старых московских бояр от первых мест; князья Рюриковичи приезжали лишенные уже своих княжеств, уделов; за ними оставалось несколько земель в этих уделах, земель раздробленных и дробившихся все более и более с умножением детей княжеских, которые все получали участки в отцовском владении; Гедиминовичи же литовские приезжали вовсе без земель и получали их по милости великих князей московских; все эти князья, следовательно, не были сильны, не были опасны. За службу свою дружинники получали от великих князей волости и села в кормление. Кроме дружины в состав войска входили по-прежнему полки из городского и сельского народонаселения.

4. Города. В городах, которые как стольные города великокняжеские занимают теперь главное место, в Москве, Твери, Рязани, Нижнем, Суздале, даже в знаменитом Владимире, мы не встречаем больше вечей и того участия горожан в делах, какое встречали прежде в Киеве, Чернигове, Смоленске, Ростове; усобицы между князьями продолжаются по-прежнему, но города не принимают в них участия, как прежде, их голоса не слышно; ни один князь не собирает веча для объявления горожанам о походе или о каком-нибудь другом важном деле, ни один князь не заключает ни о чем договора с ними. Под именем веча теперь летописцы разумеют незаконное мятежное собрание народа, собравшихся летописцы называют мятежниками, крамольниками. Очень дурно отзываются московские летописцы и о вечевом быте Новгорода, обнаруживают к нему отвращение. Мы видели, что новгородцы, не будучи в состоянии защищать свою вольность силою от великих князей, выкупали ее деньгами; за деньги великие князья оставляли новгородцев жить по старине, подтверждая эту старину договорами, из которых самый древний, дошедший до нас, относится ко временам великого князя Ярослава Ярославича; договоры эти заключались от имени владыки, посадника, тысяцкого, сотских, от всех старейших и от всех меньших, от всего Новгорода; князь раздавал правительственные места Новгородской области только новгородцам; без посадника не раздавал мест и грамот; не мог управлять Новгородом, не находясь в Новгороде; без вины, по своему произволу не мог никого лишить должности; не мог судить никого без посадника. Уже давно, по всем вероятностям во второй четверти XII века, новгородцы стали сами себе выбирать посадника и тысяцкого и поместили посадника подле князя при суде и раздаче мест, хотя при этом князь не потерял влияния при избрании посадника и не лишился права требовать его смены, объявивши только вину его. В прежнее время великие князья, не имея возможности сами жить или часто бывать в Новгороде, посылали туда вместо себя одного из родственных себе князей, но потом великие князья, особенно московские, посылали в Новгород наместников своих из бояр.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: