Сергей Платонов - Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник)

- Название:Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-095452-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Платонов - Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник) краткое содержание

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.

В данный том вошли избранные главы из «Учебной книги по русской истории» русского историка, профессора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева, «Курса русской истории» почетного академика Петербургской академии наук Василия Осиповича Ключевского и «Полного курса лекций по русской истории» классика русской исторической мысли Сергея Федоровича Платонова.

Ордынский период. Лучшие историки: Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Сергей Платонов (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таковы источники, которыми должен пользоваться историк при описании Куликовской битвы. В какое время составились эти сказания, мы не знаем; на одном списке пространного сказания означено, что оно составлено рязанцем, иереем Софронием: в одной летописи он назван Софонием рязанцем, брянским боярином; автор поэтического слова поминает рязанца Софония как своего предшественника в сочинении похвал великого князя Димитрия.

Нашествие Тохтамыша на Москву послужило также предметом особого сказания: «О Московском взятии от царя Тактамыша и о пленении земля Руськыя». Это сказание носит такой же характер, как и краткое сказание о Куликовской битве, но отличается от него большею простотою и обстоятельностию рассказа. Известия о Тамерлановом нашествии вошли в «Повесть преславнаго чудеси от иконы Пречистыя Богородицы, еже нарицается Владимирская». Здесь говорится о Тамерлане, что он родился между заяицкими татарами, в Самаркандской стране, был простой, бедный человек, ремеслом кузнец, нравом хищник, ябедник и вор. В молодости украл он овцу, хозяин которой переломил ему за это ногу и бедро; но Тамерлан оковал себе ногу железом, отчего и был прозван Железным Хромцом, Темир-Аксаком. К выходу из русских владений побудил его сон, в котором явилась ему на воздухе жена в багряных ризах, воспрещавшая ему идти далее на Русскую землю. Особое сказание о битве русских под Рязанью с татарами внесено в летопись под заглавием «Повести о Мустафе царевиче». Битва на Ворскле послужила предметом также особого сказания.

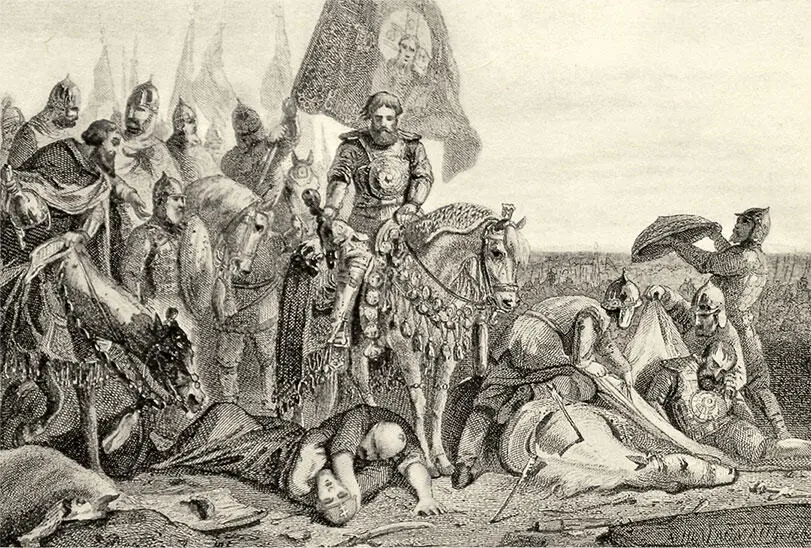

Б. А. Чориков. Дмитрий Донской и Пересвет

Если столкновения с татарами вообще и битва Куликовская в особенности возбуждали сильное внимание народа, вследствие чего являлись разного рода сказания об них, то неудивительно, что жизнь того князя, который впервые вывел русские полки против татар и победил, стала предметом украшенного сказания. В этом сказании «О житии и преставлении великаго князя Димитрия Ивановича, царя русьскаго» мы не должны искать подробных известий о подвигах Донского; сказание это есть не иное что, как похвальное слово, касающееся почти исключительно нравственной стороны.

Автор начинает с происхождения своего героя, потом говорит о его душевных качествах, которыми он отличался в молодости, когда принял правление: «Еще же млад сый возрастом, и о духовных прилежа делесех, и пустотных бесед не творяше, и срамных глагол не любляше, злонравных человек отвращашеся, а с благыми всегда беседоваше, божественных писаний всегда со умилением послушаше, о церквах божиих велми печашеся, а стражбу земли Русьскыя мужеством своим держаше, злобою отроча обреташеся, а умом свершен всегда бываше, ратным же всегда в бранех страшен бываше, и многы врагы, встающая на ны, победи, и славный град свой Москву стенами чюдными огради, и во всем мире славен бысть, яко кедр в Ливане умножися и яко финик в древесех процвете». Далее говорится о женитьбе Димитрия, после чего следуют известия о двух победах над татарами, при Воже и на Куликове поле.

Поход Мамая автор приписывает зависти людей, окрест живущих, к Димитрию; говорит, что лукавые советники, которые христианскую веру держат, а поганские дела творят, начали внушать Мамаю: «Великий князь Димитрий московский называет себя царем Русской земли, он честнее тебя славою и противится твоему царству».

Мамай объявил своим вельможам, что идет на Русь, с тем чтоб ввести туда магометанскую веру вместо христианской. Куликовская битва описывается кратко, в общих выражениях. Упомянувши о победах Вожской и Куликовской, автор обращается опять к нравственным достоинствам Димитрия, которые выставляет с той целию, чтоб цари и князья научились подражать ему. Описавши целомудрие, воздержание, благочестие Димитрия, автор переходит к описанию его кончины, говорит об увещаниях его сыновьям, боярам, о распределении волостей между сыновьями.

Альфонс Муха. Апофеоз истории славянства. 1926 г.

Описывается плач великой княгини Евдокии, которая так причитала: «Почто не промолвиши ко мне, цвете мой прекрасный? что рано увядаеши? винограде многоплодный, уже не подаси плода сердцу моему и сладости души моей; солнце мое, рано заходиши; месяц мой прекрасный, рано погыбаеши; звездо восточная, почто к западу грядеши?» и проч. Описавши погребение великого князя, автор продолжает: «О страшно чюдо, братие, и дива исполнено; о трепетное видение и ужас обдержаше! Слыши небо и внуши земле! Како въспишу или како възглаголю о преставлении сего великаго князя? от горести души язык связается, уста загражаются, гортань премолкает, смысл изменяется, зрак опусневает; крепость изнемогает; аще ли премолчю нудить мя язык яснее рещи». «Слово» оканчивается обычным прославлением героя в виде уподобления его другим знаменитым лицам священной и гражданской истории; это прославление оканчивается также известным образом: «Похваляет бо царя Коньстантина Гречьская земля, Володимера Киевская со окрестными грады; тебе же, великый князь Димитрей Иванович, вся Руськая земля». Надобно заметить, что это похвальное слово есть самое блестящее литературное произведение из дошедших до нас от описываемого времени.

12. Общий ход русской истории до образования Московского государства. Мы окончили тот отдел русской истории, который по преимуществу носит название древней истории; мы не можем расстаться с ним, не показавши его общего значения, не показавши отношений его к следующему отделу, тем более что теперь каждое слово наше будет находить подтверждение в преждесказанном, читателю уже известном.

На великой Северо-Восточной равнине, на перекрестном открытом пути между Европою и Азиею и между Северною Европою и Южною, т. е. между новою Европою и старою, на пути «из варяг в греки», основалось государство Русское. «Земля наша велика и обильна», – сказали племена призываемым князьям; но они не могли сказать, что великая и обильная страна их хорошо населена. То была обширная, девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории: отсюда древняя русская история есть история страны, которая колонизуется. Отсюда постоянное сильное движение народонаселения на огромных пространствах: леса горят, готовится богатая почва, но поселенец не долго на ней останется; чуть труд станет тяжелее, он идет искать нового места, ибо везде простор, везде готовы принять его; земельная собственность не имеет цены, ибо главное дело в населении. Населить как можно скорее, перезвать отовсюду людей на пустые места, приманить всякого рода льготами; уйти на новые, лучшие места, на выгоднейшие условия, в более мирный, спокойный край; с другой стороны, удержать население, возвратить, заставить других не принимать его – вот важные вопросы колонизующейся страны, вопросы, которые мы встречаем в древней русской истории. Народонаселение движется; славянский колонист, кочевник-земледелец с топором, косою и плугом, идет вперед все к северо-востоку, сквозь финских звероловов. От такой расходчивости, расплывчатости, привычки уходить при первом неудобстве происходила полуоседлость, отсутствие привязанности к одному месту, что ослабляло нравственную сосредоточенность, приучало к исканию легкого труда, к безрасчетливости, какой-то междоумочной жизни, к жизни день за день. Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии: в ней самой находилось средоточие государственной жизни; государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся: легко понять, какие трудности должно было встретить государство при подчинении своим интересам интересов частных; легко понять происхождение этих разного рода льготных грамот, жалуемых землевладельцам, населителям земель.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: