Александр Степанищев - История России. Часть 2. XX — начало XXI века

- Название:История России. Часть 2. XX — начало XXI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Владос»deb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01711-7, 978-5-691-01709-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Степанищев - История России. Часть 2. XX — начало XXI века краткое содержание

Учебник, созданный на основе авторской методики, раскрывает исторические проблемы развития России начала XVIII–XXI веков. Большое внимание уделено вопросам становления духовной и материальной культуры российского народа.

Содержание материала учебника сопровождается разнообразными дидактическими средствами (фрагменты первоисточников, терминологический словарь, проблемные задачи и вопросы по уровням освоения, опорные конспекты).

Учебник состоит из двух частей.

Часть 2 содержит исторические сведения о развитии России ХХI века. Учебник адресован студентам педагогических вузов, будущим учителям общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, суворовских и нахимовских училищ.

История России. Часть 2. XX — начало XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предвестие войны

О возможной войне с Японией говорили давно. В 1902 г. в ответ на доклад министра иностранных дел России В.Н. Ламсдорфа о значительном военном потенциале Японии, Николай II ответил, что японское войско – «это все-таки не настоящее войско, и если бы нам пришлось иметь с ним дело, то, простите за выражение, но от них лишь мокро останется».

Столь легкомысленное настроение императора легко перекинулось на высшие круги общества, которые также видели предстоящую войну «маленькой и победоносной». «Шапкозакидательское» состояние духа глубоко проникло и в среду военных. «Русская армия победит без единого выстрела», – такое мнение слышалось повсюду.

ВЕРСИЯ

Некоторые историки утверждают, что Николай II «с легким сердцем» вступил в войну с Японией еще и потому, что после нападения на него японского полицейского у самодержца сохранились негативные чувства к Стране восходящего солнца. Для подтверждения своей версии они используют воспоминания министра иностранных дел России (1906–1910) А.П. Извольского. «Если покушение в Киото не причинило ему большого вреда, то я уверен, повлияло на направление дальневосточной политики, которая имела своим эпилогом Русско-японскую войну», – писал министр.

Пишут также, что после тех сабельных ударов Николай II всю жизнь страдал головными болями.

Военное столкновение России с Японией вынашивалось не только в близкой царю группе придворных во главе с камергером А.М. Безобразовым («безобразовская клика»), не только самыми высокими министрами (министр внутренних дел В.К. Плеве поддержал войну, заявив: «Россия создавалась штыками, а не дипломатией»). Провоцировали нашу страну к войне и западные державы. Немецкий император Вильгельм II незадолго до первого столкновения писал Николаю II: «Для всякого непредубежденного человека ясно, что Корея должна быть и будет русской. Когда и как – до этого никому нет дела и касается только тебя и твоей страны».

Другие европейские державы и США заняли внешне нейтральную позицию. На самом деле это было не так, и это откровенно выразила одна из японских газет.

ПЕРВОИСТОЧНИК

«Россия – это позор Европы; мы должны одолеть эту нацию во имя цивилизации, во имя мира и во имя человечества. Европа будет довольна тому, что на Дальнем Востоке есть нация, которая примет от нее факел цивилизации и разгромит Россию-смутьяна».

Из японской газеты «Йородзу Чохо»Реальную опасность со стороны динамично развивающейся Японии («желтой угрозы») не усмотрели и военачальники. В январе 1904 г. наместник на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев (внебрачный сын Александра II), отправляя на отдых главного инженера Порт-Артура Дубицкого, напутствовал его такими словами: «Поезжайте в отпуск… здесь у нас не предвидится никакой тревоги».

Причины войны.Борьба за господство над важными в стратегическом и экономическом отношении районами Дальнего Востока, за перераспределение сфер влияния в этом регионе и в связи с этим недовольство Англии, Франции и Японии усилением позиций России.

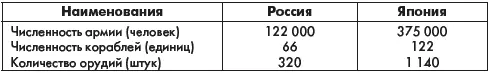

Силы сторон.На Дальневосточном театре русская армия по численности и вооружению значительно уступала японской.

Начало и ход боевых действий: поражения без побед

Как уже говорилось, начало войны носило внезапный характер. Японцы неожиданно атаковали русскую эскадру близ Порт-Артура.

ПОДВИГ

Два корабля под Андреевским флагом – «Варяг» и «Кореец», находившиеся вдали от основных сил, вступили в бой с 14-ю японскими кораблями. Нанеся большой урон противнику, они сильно пострадали сами. Русские были окружены. Плен казался неизбежным. Но командир «Варяга» капитан 1 ранга В.Ф. Руднев с согласия экипажа решил уничтожить судно, но не сдать врагу. Оба корабля, отстреливаясь, отошли в бухту Чемульпо и были затоплены.

Известие о подвиге русских моряков облетело весь мир. На Руднева посыпались награды: русская медаль «За бой «Варяга» и «Корейца», персидский орден «Льва и Солнца» с бриллиантовой звездой и др. Но самым непредвиденным стал поступок японского правительства. Оно признало действия командира «Варяга» как истинно героический подвиг и через своих представителей передало Рудневу орден «Восходящего солнца».

Боевые действия развернулись на море и суше. Командовать Тихоокеанским флотом был назначен талантливый адмирал С.О. Макаров, но начальствовать ему пришлось недолго: флагманский корабль подорвался на мине. Адмирал Макаров, 700 моряков, художник-баталист Верещагин, находившиеся на борту, – все погибли.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Японский поэт И. Такубоку на гибель выдающегося флотоводца адмирала С. Макарова откликнулся стихами:

И я, поэт,

В Японии рожденный,

В стране твоих врагов,

На дальнем берегу,

Я, горестною вестью

Потрясенный,

Сдержать порыва скорби

Не могу.

Столь трепетно относились японцы к героям – как своим, так и своих врагов.

Главнокомандующим русской сухопутной армией в Маньчжурии был назначен военный министр России генерал А.Н. Куропаткин. Отправляясь на театр военных действий, он сделал убийственное для военного министра (Куропаткин возглавлял военное ведомство уже 6 лет), но оказавшееся верным заявление о том, что «наша армия совсем не готова к войне». Обладая личной храбростью, Куропаткин тем не менее не имел полководческих способностей и вверенные ему войска потерпели поражение под Ляояном и Мукденом. Под Мукденом русские потеряли 90 тыс. человек, в то время как японцы на 20 тыс. меньше. Казалось очевидным, что такого генерала освобождать надо от командования, но он получает от царя повышение – назначается теперь уже главнокомандующим всеми вооруженными силами, действовавшими против Японии, вместо адмирала Алексеева, который также не сумел овладеть обстановкой.

Война продолжалась. Она все больше и больше демонстрировала преимущество Японии. И что характерно, большинство наших солдат и матросов дрались как герои, а командование, за небольшим исключением, не отличалось военными талантами.

ПОДВИГ

Героически сражался гарнизон Порт-Артура. По масштабам его оборона превосходила Севастопольскую (1853–1856) в 5–6 раз. Особенно успешно действовали защитники, когда сухопутной обороной Порт-Артура руководил генерал Р.И. Кондратенко. Прямое попадание японского снаряда в каземат форта лишило защитников крепости талантливого военачальника. Крепость продержалась 1 57 дней и ночей, и могла бы стоять и дальше. Но трусливые действия коменданта генерала Стесселя привели к сдаче города.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: