Вадим Массон - Первые цивилизации

- Название:Первые цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1989

- Город:Ленинград

- ISBN:5-02-02724344

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Массон - Первые цивилизации краткое содержание

Первые цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

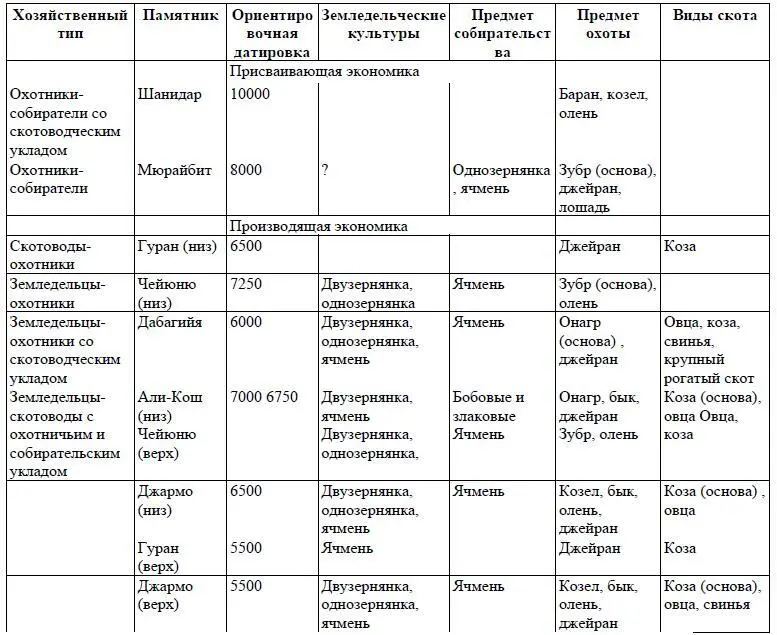

Таблица 2. Хозяйственные типы на Древнем Востоке в X—VI тыс. до н. э.

Новые данные свидетельствуют о том, что аналогичные местные особенности характерны и для культурно-хозяйственных комплексов, в которых происходило становление и развитие производящей экономики в областях к востоку от Месопотамии (Masson, 1983). Так, хозяйство племен Джейтунской культуры Южного Туркменистана отличается относительным единством. На ранних этапах отмечается повышенная роль охоты, но это можно рассматривать как эпохальное явление, характерное в целом для ранних этапов экономики производства пищи. В дальнейшем в одном из районов распространения Джейтунской культуры намечается большая роль скотоводства по сравнению с земледелием, что представляет собой локальное своеобразие (Лоллекова, 1979). Интересный путь хозяйственной эволюции для Северного Белуджистана устанавливается по материалам Мергара. Здесь в VI тыс. до н. э. существует комплексная экономика земледельцев и охотников, частично дополняемая собирательством дикорастущих злаков (Jarrige, Lechevallier, 1979; Lechevallier, Quivron, 1981). Примечательно, что именно охота доставляла основную массу животного протеина. В числе добываемых животных были газель, баран, козел, водный буйвол, онагр и даже слон. Незначительная величина некоторых костей козы позволяет предполагать, что могли начаться первые шаги по приручению этого животного. К середине VI тыс. до н. э. в Мергаре устанавливается сбалансированная земледельческо-скотоводческая экономика. В наслоениях этого времени уже представлены основные домашние животные — коза, овца и бык зебувидной породы (Медоу, 1982). По-новому приходится рассматривать и историю племен, обитавших в VI—V тыс. до н. э. по среднему течению Ганга. Здесь в комплексах с микролитоидным инвентарем и грубой, примитивно орнаментированной керамикой установлено наличие культивации риса (Sharma, 1983). Обнаружены как сами зерна этого растения, так и их отпечатки в глиняных черепках (Вишну-Миттре, Шарма, 1984). Вместе с тем детальные палеоботанические исследования показали, что наряду с образцами культивируемого риса регулярно встречаются и зерна дикого. Это наблюдается как в наиболее ранних, так и в поздних комплексах. Поэтому авторы палеоботанических определений не без оснований полагают, что перед нами земледелие сравнительно низкой стадии развития. Скорее всего, в условиях специализированного собирательства при расположении поселений поблизости от затопляемых низменных участков с зарослями дикого риса начались и первые шаги по целенаправленному воздействию на эти естественные поля. Однако при низком уровне развития орудий труда и общественной организации сложное поливное земледелие, которое могло бы обеспечить масштабное возделывание риса, долго не получало здесь развития. Хозяйственный комплекс племен долины Ганга VI—V тыс. до н. э. можно рассматривать как охотническо-собирательский с земледельческим укладом. Видимо, в роли подобного хозяйственного уклада в рамках традиционной архаической экономики функционировало древнейшее земледелие и в Юго-Восточной Азии. Оно основывалось не на злаковых сортах, а на разведении растений так называемой полной вегетации (Harris, 1972, р. 249). При раскопках «пещеры духов» в Таиланде в слоях X—VII тыс. до н. э. наряду с каменными орудиями хоабинского типа обнаружено значительное количество остатков растений, многие из которых имеют явные признаки искусственного выращивания (Groman, 1971; Чеснов, 1973). Это слива, бобы, горох, бетель, а позднее фасоль, перец, огурцы и бутылочная тыква. Дикорастущие сорта преобладают, но не приходится отрицать и начала доместикации. Видимо, с ранним развитием специализированного собирательства, в рамках которого началось и культивирование растений, связано и раннее, по крайней мере в VII тыс. до н. э., появление глиняной посуды, использовавшейся при варке растительной пищи. Однако возникновение зачатков земледелия в этом регионе, так же как и по среднему течению Ганга, отнюдь не вело к сложению цивилизации. Как отмечает Д. Харрис, крахмальная диета, базирующаяся на клубневых растениях, в отличие от питания, основанного на зерновых культурах, нуждается в обязательном подкреплении животным протеином. В Юго-Восточной Азии решающую роль в изменении структуры пищевого баланса и новом витке развития экономики производства пищи сыграло распространение риса как основной сельскохозяйственной культуры (Chang Kwang-Chin, 1970, p. 182—183).

Таким образом, отнюдь не все раннеземледельческие культуры и связанные с ними хозяйственные системы оказались в равной мере перспективными с точки зрения дальнейшего прогресса. Недаром зона их распространения значительно шире зоны первых цивилизаций. Развитие предпосылок формирования цивилизаций, а затем и самих цивилизаций как таковых идет лишь там, где создается соответствующий экономический, культурный и интеллектуальный потенциал. Для подобного прогресса в раннеземледельческую эпоху открывались огромные возможности, но не во всех случаях и ситуациях эти возможности были реализованы.

Одним из ярких показателей значительной эффективности самой системы производства продуктов питания в разных ее вариантах было резкое увеличение численности населения. Недаром сразу после перехода к новым формам экономики десятки и тысячи оседлых поселков заполняют обширные пространства Передней Азии и других регионов. По различным оценкам, коэффициент плотности населения в раннеземледельческую эпоху возрастает с показателя в 5 — 7 человек на 100 км2, характерного для обществ присваивающей экономики, до 1000 человек на ту же единицу площади (Braidwood, Reed, 1957, p. 24 — 25; Массон, 1976б, с. 102 — 103). По одной из оценок, после перехода к земледелию и скотоводству население земного шара возросло в 15 раз. Не следует забывать о том, что именно сам человек является важнейшей частью производительных сил и увеличение численности населения означало одновременно скачок производственного потенциала.

Огромные возможности и перспективы, заложенные в сфере материального производства раннеземледельческой эпохи, сыграли решающую роль в последующем развитии на пути к цивилизации. Отметим здесь три наиболее существенных момента. Первое — это эффективность систем производства продуктов питания и прежде всего земледелия, основанного на возделывании зерновых культур. Первоначальные посевы «под дождь», практиковавшиеся в зонах естественного произрастания злаковых растений, дают, как правило, сравнительно невысокие и нестабильные урожаи. Наряду с этим в зонах подгорных речек и ручьев, а также в районах паводковых разливов временных водотоков начало практиковаться полуполивное земледелие или земледелие одноразового орошения. Это положило начало ирригационному земледелию, которое произвело полный переворот в создании эффективной системы снабжения человека белковой пищей (Лисицына, 1979, с. 20). Дальнейшими шагами были освоение бассейнов крупных рек аридной зоны, сооружение разветвленной системы оросительных каналов, переход к многоразовому поливу. Селекционным путем выводятся сорта, специально приспособленные к новым условиям, причем, как отмечает Г. Хельбек, даже сами размеры зерен памятников древней Месопотамии различны в зависимости от агротехнических приемов. В зоне искусственного орошения зерна в несколько раз крупнее, чем зерна тех же самых сортов, происходящие из районов богарного или полуполивного земледелия (Helbaek, 1960). Созданное в раннеземледельческую эпоху поливное земледелие по существу стало основой первых цивилизаций Древнего Востока. Ориентировочные оценки показывают его высокую эффективность уже на ранних стадиях развития. Так, в пору существования раннеземледельческой Джейтунской культуры в Южном Туркменистане, судя по всему комплексу имеющихся данных, практиковалось богарное земледелие, или земледелие одноразового орошения (Массон, 1971в, с. 102; Лисицына, 1978, с. 205—207). Само поселение Джейтун, размеры посевных площадей которого определены несколькими способами (Лисицына, 1978, с. 206-207; Коробкова, 1980, с. 219-220), объединяло членов 30 малых семей, обитавших в небольших однокомнатных домах. Между тем для обеспечения этого населения продуктами питания по нормам, известным по шумерским источникам, каждой семье достаточно было затратить 80 трудовых дней. Таким образом, здесь уже существовала возможность разделения необходимого и прибавочного труда, открывавшая огромные перспективы вплоть до возникновения эксплуатации. В земледельческих системах многоразового полива и более совершенной селекции эти возможности возрастали в несколько раз (Массон, 1970, с. 52; 1976б, с. 52—54).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вадим Гнаденберг - Первый курс [litres]](/books/1056331/vadim-gnadenberg-pervyj-kurs-litres.webp)

![Вадим Михейкин - Первый сталкер [litres]](/books/1075050/vadim-mihejkin-pervyj-stalker-litres.webp)