Владимир Кулаков - Пруссы эпохи викингов: жизнь и быт общины Каупа

- Название:Пруссы эпохи викингов: жизнь и быт общины Каупа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНеформатf76d8439-000e-11e3-8805-002590591ed2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8041-0846-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кулаков - Пруссы эпохи викингов: жизнь и быт общины Каупа краткое содержание

Земля хранит бесчисленное множество тайн. Пусть уже открыты острова далёкой Океании и Великий Северный морской путь. Задолго до нас были завоёваны раскалённые просторы пустыни Такла-Макан и покорены седые от вековых снегов вершины Анд. На нашу долю, да и многим будущим поколениям, достанет открытий. В сущности, земля, которую попирают наши ноги, это – своеобразная машина времени. Сняв определённый пласт грунта, можно оказаться на уровне, на котором наши предки жили много сотен, а то и тысяч лет тому назад.

Перед нами – книга, посвящённая раскопкам одного из самых таинственных памятников археологии земли древних пруссов – могильника в урочище Кауп. Немецкие учёные в предвоенные годы лишь затронули край этого интереснейшего могильника, основной массив погребений которого был раскопан уже в наши дни. Немаловажно отметить, что данная книга – первое монографические издание на русском языке, посвящённое опыту описания материальной культуры пруссов по результатам раскопок памятника археологии эпохи викингов.

Пруссы эпохи викингов: жизнь и быт общины Каупа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нюансы «погр.» К37 показывают факт множественного трупосожжения (следы прокала на субструкции) различных индивидов, возможно, находившихся в родстве, но похороненных в разное время. Участие куршей в обрядовых церемониях, связанных с «погр.» К37, подчёркивает не форма обрядность А-2, сходная с «массовыми трупосожжениями» куршей, но и довольно стандартные элементы погребального инвентаря. Здесь активно представлены фрагменты весов и гирьки, детали поясных наборов, то есть – достаточно дешёвый бронзовый «ширпотреб», характерный для куршского побережья (и о. Готланд) финала эпохи викингов. Если в прусских могилах этого времени представленность указанных элементов инвентаря незначительна, то для куршей такой инвентарь является массовым и на погребальных, и на поселенческих памятниках X–XI вв. (Norvilaite N., Dakanis B., 2009, 3, 7 pav.). Указанные предметы встречены и над погр. К24(26)-36, куда они попали при разгребании ОПК по всему могильнику. Отметим, что ниже этого слоя, в верхних ярусах погребений такие находки в основном отсутствуют.

Лишь некоторые из погребальных памятников на территории исторической Пруссии, данные о которых собрал В. Врублевский, могут содержать объекты, сходные с «погр.» К37: Коврово/Dollkeim, Доброе/Hünenberg, Ржевское/ Linkuhnen и могут содержать форму обрядности А-2 с куршскими чертами. Сюда же входят и куршские грунтовые могильники, частично раскопанные в предвоенное время: Anduliai/ Andullen, Purviniai, Aukstekiemiai/Oberhof, Grieze в окрестностях г. Клайпеда. Как правило, на Самбии на могильниках со слоем ОПК, полученным в результате трупосожжения на месте по куршскому обряду, обильно представлены находки XI–XII вв. куршского происхождения. В своё время это дало возможность мне выдвинуть тезис о частичном переселении куршей на север Самбии после эпохи викингов (Kulakov V., 1994, p.116, 121, 8 pav.). Тоже самое можно сказать, очевидно, и о Раскопе 4 на грунтовом могильнике Кауп. Встреченные на шт. 3 и 4 на всей его площади над грунтовыми могилами, имеющими по прусской традиции верхний и нижний ярусы, бронзовые предметы: подковообразные фибулы, в том числе – «куршского» типа, многочисленные обломки весов и гирьки, наконечники стрел, никогда не встречающиеся в прусских могилах, ключи, перстни, в том числе – спиральные куршского происхождения, крючки (принадлежность не ясна), шиферные и песчаниковые пряслица далеко не всегда происходят из верхних ярусов прусских могил Х-XI вв. Все эти находки помещены сюда вместе с ОПК уже после осуществления двухъярусных погребений. Участие куршей в погребальных церемониях пруссов на Каупе в X–XI вв. вполне вероятно. Некоторые находки (например, бронзовые гирьки в виде навершия фибул, подковообразные фибулы с «головками змей» в виде наверший) указывают на бытование обрядовой формы А-2 с куршским участием и в начале XII в. (Кулаков В.И., 2011б, c. 61–79).

Причины появления обрядовых феноменов, выявленных в Раскопе 4, можно попытаться объяснить следующим образом. Группа пруссов, обитавших на поселении Кауп (?) и обладавших правом хоронить своих умерших на участке могильника Кауп, свободном от курганных скандинавских захоронений, в начале Х в. сакрализовала этот участок посредством засыпки материка гравием и мелким песком с последующим обжигом этой поверхности по подсыпке. Затем после смерти члена упомянутой группы, обладавшего достаточно высоким социальным статусом, вырывалась могила овальной в плане форм разм. в среднем 1,7 × 1,4 м глуб. от поверхности, современной началу земляных работ, ок. 0,5 м. Могилы ориентировались по линии северо-запад – юго-восток, что обычно для прусской культуры V–XI вв. Затем на дно могилы возлагалась отрубленная голова коня с частью шеи – часть заупокойной жертвы. Затем через некоторое время эта жертва перекрывалась тушей коня с подогнутыми ногами и сильно изогнутой, зачастую – сломанной шеей. Складывается впечатление о том, что этого коня силой запихивали в могилу, меньшую относительно его параметров. Наконец, на грунте, которым заполнена могильная яма с конями, создаётся каменная кладка. На неё приносятся остатки погребального костра с инвентарём. Акт кремации мог осуществляться неподалёку, на месте «погр.» К37. После снятия с него части ОПК с костями и крупными предметами инвентаря они помещались в индивидуальную могилу, а оставшийся в костре пепел с мелкими обломками кальцинированных костей и мелкими же предметами инвентаря, неуловимыми в золе, разравнивались по территории могильника. Такова сущность формы обряда Aschenplatz-2, сочетавшей как прусские (двухъярусные могилы), так и куршские черты (множественные трупосожжения). Примечательно то, что О. Тишлер подобную форму обряда (А-2) отмечал при раскопках грунтового могильника Oberhof/Aukstakiemiai и прочих могильников на территории нынешней Западной Литвы (Wróblewski W., 2006, p. 221).

Погребения, вскрытые на Раскопе 4, представляют собой уникум как по своему расположению в пределах курганного могильника Кауп, содержащего останки скандинавов IX–X вв., так и по своему обряду, сочетающему прусские и куршские традиции. Тоже самое можно сказать и об обнаруженных там предметах инвентаря. Отсутствуют лишь типичные для куршей женские украшения (прорезные пластинчатые фибулы, спиральные браслеты, витые перстни с расширенной центральной частью). Напротив, у куршей поздней фазы эпохи викингов отсутствуют конские захоронения в нижних ярусах могил (представлены лишь детали конского снаряжения), на Раскопе 4 эта черта прусской культуры имеется. Правда, наличие останков нескольких коней в одной могиле было известно ранее лишь на участке могильника Dollkeim/Коврово кон. Х – нач. XI вв.

Погр. 38 (в сезоне 2010 г. не вскрывалось)

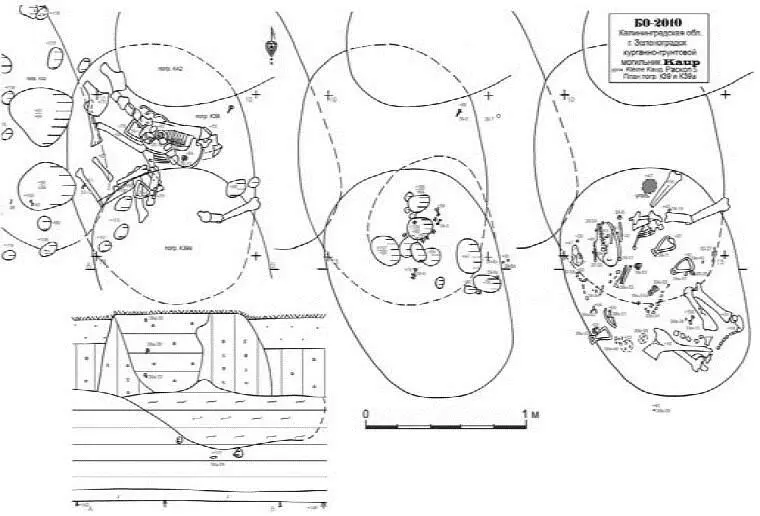

Погр. К39 (Р. 5, кв. 10, 13) двухъярусное трупопосожжение, расположено в центральной части Р. 5, яма его нижнего яруса имеет овальную в плане форму разм. 1,65 × 1,17 м, ориентирована по линии северо-запад – юго-восток ( рис. 38). Своим западным сектором погр. К39 перекрывает могильную яму погр. К32, тем самым определяя снизу вверх относительную хронологическую линию погребений: погр. К24(26) → погр. К32 → погр. К39. Глубина ямы нижнего яруса погр. К39 почти идентична аналогичному параметру, отмеченному в сеч. А-В у погр. К39а и соответствует 0,32 м. При этом, в отличие от глубины погр. № 39а, глубина погр. К39 в пределы материка не входит. Верхний ярус погр. К39 практически полностью уничтожен при сооружении соседнего погр. К39а и остатки этого яруса разрушены корнями росшего здесь дерева. В нижнем ярусе обнаружена передняя часть конского скелета, лежавшего, как показывают кости таза в северо-западном секторе могилы, по длинной её оси, по линии северо-запад – юго-восток.

Рис. 38. План погр. К39 и К39а

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: